| se non visualizzi correttamente questo messaggio, fai click qui |

| |

| |

|

|

L'Unione informa |

|

| |

|

22 maggio 2009 - 28 Yiar 5769 |

|

|

|

| |

|

| alef/tav |

|

|

|

| |

|

Roberto

Colombo,

rabbino |

Parlando

del momento in cui gli ebrei si accingevano a ricevere la Torà si

legge nel Testo: “Stettero sotto il monte” (esodo 19,17). Rashì riporta

il noto commento talmudico secondo il quale Dio pose il monte Sinai

sopra il popolo e disse: “O accetterete la Torà o qui sarà la vostra

tomba”. Il rebbe di Sadegora commentava: “Dio non costrinse Israele a

ricevere la Torà; si limitò a una semplice constatazione. Chi ha un

monte sopra di sé anche quando alza gli occhi al cielo vede solo terra.

Un ebreo che non riesce più a vedere il cielo per mezzo della Torà, è

destinato a scomparire”. |

|

| L'appello lanciato da Elie Wiesel, da Claude Lanzmanm e da Bernard-Henry Lévy contro la candidatura a direttore generale dell'Unesco. dell'egiziano Farouk Hosny

merita di essere ripreso e amplificato ovunque. L'Unesco è, come è

noto, il ramo dell'ONU che si occupa dell'educazione, la scienza e la

cultura. Dell'Unesco fanno parte i 192 paesi che fanno parte

dell'ONU. Nulla da stupirsi, quindi, che l'Unesco abbia preso in

passato e continui tuttora a prendere posizioni molto discutibili nei

confronti di Israele. Ma questo è ancora più grave. Farouk Hosny,

ministro della Cultura egiziano, è personalmente un attivo antisemita,

un personaggio che sostiene pubblicamente la sua volontà di bruciare i

libri israeliani presenti nelle biblioteche egiziane (e subito dopo, si

immagina, quelli ebraici). "Un incendiario, per riprendere le parole

dell'appello, dei cuori e degli spiriti". Affidargli una carica così

importante e prestigiosa equivarrebbe ad affidare a un piromane

l'organizzazione della tutela delle foreste, ad un pedofilo la

direzione di un asilo d'infanzia. Una simile candidatura, ci dice

l'appello, sarebbe per l'Unesco una catastrofe, "una provocazione così

manifestamente contraria ai propri ideali" che l'Organizzazione non

riuscirebbe più a risollevarsi. |

Anna Foa,

storica |

|

|

|

|

|

|

torna su |

| davar |

|

|

| |

| |

Torino e i libri - "pagine ebraiche",

Torino e i libri - "pagine ebraiche",

la grande sfida di parlare alla gente

“Buongiorno signora! Prego prenda pure la sua copia!”.

“Che cos’è?”. “Si tratta di pagine ebraiche

la nuova pubblicazione nazionale dell'Unione delle Comunità Ebraiche

Italiane. Fresco di stampa.”. “Ah ehm.. no mi scusi ma ho lasciato il

gatto in forno e il pollo fuori di casa.. cioè volevo dire il pollo in

forno e il gatto fuori di.. Insomma devo scappare”!

Succede

davvero un po’ di tutto in questo grande esperimento antropologico che

è la distribuzione a decine di migliaia di persone di un nuovo

giornale. La sfida è sicuramente nobile: dare voce ad una minoranza che

ha una certa visibilità mediatica, ma di cui si conosce senza dubbio

troppo poco. Eppure è solo attraverso la conoscenza che si possono

prevenire o combattere i germi dell’intolleranza. Le reazioni

all’iniziativa, però, sono le più svariate. C’è il vecchietto che,

entrato al Salone del Libro

per assistere a qualche incontro letterario, s’imbatte in questo nuovo

foglio, chiede, s’interessa, prende la sua copia e non se ne stacca

più, dimenticandosi di andare a sentire quella conferenza in Sala Azzurra.

C’è

l’espositore ben vestito che allunga il passo facendo elegantemente

finta di non vedere quella lieve montagna di decine di migliaia di

giornali, ma anche quello che sin dal primo giorno della Fiera non gira

senza le sue pagine ebraiche sottobraccio insieme con i grandi quotidiani nazionali.

La

distribuzione, a conti fatti, è certamente un successo: il punto

dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane allestito all’ingresso del

Lingotto è un passaggio obbligato per tutti e permette di regalare il

giornale praticamente ad ogni singolo visitatore della Fiera, che

giorno dopo giorno chiude i battenti a tarda ora invasa di Pagine.

Molti

son ben disposti ad accettare il giornale, non fosse altro che perché è

gratuito (ma che fatica spiegare che non si tratta né di Leggo né di

Metro!). Ma non mancano neanche i diffidenti, quelli che proprio non ne

vogliono sapere, e qui ogni scusa è valida. C’è chi in ottima fede si

lamenta della quantità eccessiva di materiale con cui si esce

regolarmente dalla Fiera, chi declina cortesemente e chi si dilegua

temendo di avere a che fare con il solito scocciatore, chi infine si

scusa dicendo di avere le mani troppo piene, salvo che abbassando lo

sguardo le si vedono comodamente posate nelle tasche.

L’esempio

più bello, invece, è forse quello di una professoressa di una delle

migliaia di scolaresche in visita che, visto il giornale, chiede ad

ognuno dei suoi alunni di prenderne una copia e li invita a portarla a

scuola il giorno successivo per leggerlo e analizzarlo insieme.

L’augurio migliore, per pagine ebraiche, arriva da quella classe.

Simone Disegni

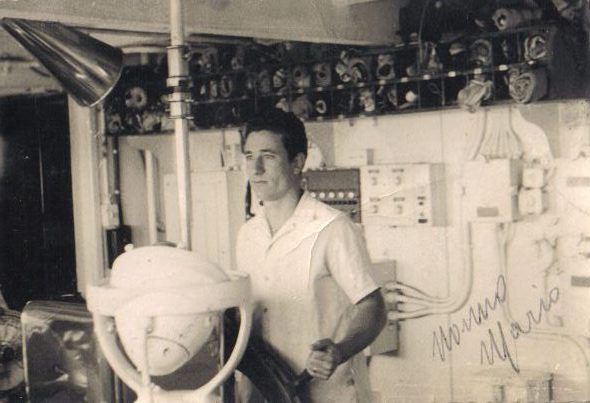

Mario Giacometti, marinaio italiano del dopoguerra Mario Giacometti, marinaio italiano del dopoguerra

e l'immigrazione clandestina in Eretz Israel

“Nel

dopoguerra, nel 1947, mi capitò di imbarcarmi su un vecchio bastimento

che era stato acquistato dall’Haganà per portare i profughi dei campi

di concentramento tedeschi nella terra di Sion. Si presentarono a bordo

tre persone, ci spiegarono lo scopo del viaggio e ci raccomandarono di

tenere il segreto su tutto: chi non voleva partire poteva rimanere a

terra e avrebbe avuto una ricompensa. Io e il mio amico Carlino

accettammo, perché allora era difficile trovare un imbarco.”

Inizia così il racconto di Mario Giacometti a Sorgente di Vita: una storia scritta con l’aiuto della figlia Daniela in un libro, “Rotta per la Palestina” edito da Mursia.

E’

la storia di due viaggi dell’ “alyà beth”, l’immigrazione

clandestina, da un punto di vista insolito: non quello degli ebrei

sopravvissuti ai campi che cercavano di raggiungere Eretz Israel, nè

quello degli organizzatori, come Ada Sereni, che raccontò quella

vicenda in prima persona. E’ il punto di vista di un, allora giovane,

marinaio italiano.

Lo

incontriamo al porto di Viareggio, spostandoci da un molo all’altro,

tra yacht, motoscafi e pescherecci: il suo mondo di sempre, perché

marinaio, e poi comandante, Giacometti (nell'immagine a fianco) lo è

stato per tutta la vita. Oggi è uno scattante pensionato di ottantuno

anni che snocciola i suoi ricordi con una colorita parlata viareggina,

infarcita di termini marinari. “Mio padre era cuoco su navi mercantili:

dopo le scuole elementari feci anche io il libretto di navigazione e mi

imbarcai come mozzo, in piena guerra”. Spirito di avventura,

incoscienza giovanile e bisogno di guadagnare negli anni difficili del

dopoguerra lo trascinarono poi nella missione della “alyà beth”.

Naturalmente Giacometti ignorava che dalle coste italiane tra l’estate

del ’45, fino alla proclamazione dello Stato d’Israele, il 14 maggio

1948, partirono tante navi cariche di ebrei scampati ai lager; non

sapeva che la sua scelta l’avrebbe portato nel meccanismo di una

efficiente organizzazione che riuscì a far partire circa

23.000 persone. Fu così che nel settembre del ’47 si imbarcò

sul “Giovanni Maria”. Lo

incontriamo al porto di Viareggio, spostandoci da un molo all’altro,

tra yacht, motoscafi e pescherecci: il suo mondo di sempre, perché

marinaio, e poi comandante, Giacometti (nell'immagine a fianco) lo è

stato per tutta la vita. Oggi è uno scattante pensionato di ottantuno

anni che snocciola i suoi ricordi con una colorita parlata viareggina,

infarcita di termini marinari. “Mio padre era cuoco su navi mercantili:

dopo le scuole elementari feci anche io il libretto di navigazione e mi

imbarcai come mozzo, in piena guerra”. Spirito di avventura,

incoscienza giovanile e bisogno di guadagnare negli anni difficili del

dopoguerra lo trascinarono poi nella missione della “alyà beth”.

Naturalmente Giacometti ignorava che dalle coste italiane tra l’estate

del ’45, fino alla proclamazione dello Stato d’Israele, il 14 maggio

1948, partirono tante navi cariche di ebrei scampati ai lager; non

sapeva che la sua scelta l’avrebbe portato nel meccanismo di una

efficiente organizzazione che riuscì a far partire circa

23.000 persone. Fu così che nel settembre del ’47 si imbarcò

sul “Giovanni Maria”.

“Era un viaggio diverso dal solito.

Questa volta non si trasportava mercanzia varia ma persone. Io

non sapevo nulla dei campi di concentramento: solo tra i più

anziani era trapelata qualche notizia”. Nel porto di La Spezia la nave

fu trasformata: “costruimmo una cabina grandissima sopracoperta, per

accogliere le donne, i bambini e creare una specie di infermeria. Nella

stiva, a partire dal fondo, montammo dei tubi innocenti e reti

metalliche. Così potevamo caricare circa 1200/1300 persone”. Sembra di

vedere le scene del film “Exodus” e i particolari sono fedeli ai

rari filmati dell’epoca. Partirono di notte dal porto di La Spezia: la

prima tappa fu a Bocca di Magra, per caricare i viveri. “Salirono

a bordo 7 persone dell’Haganà, tra questi il comandante, Amnon, e

c’erano anche dei telegrafisti. Avevamo infatti una sala radio che

faceva invidia a un transatlantico, si parlava fino in America”. “Amnon

– ricorda Giacometti - aveva circa 30 anni, era un vero

comandante di marina, un giovanotto alto con i capelli rasati, sul

biondiccio, aveva un accento americano, ma parlava bene italiano. Una

volta ci disse: qui siamo tutti pirati”.

Il “Giovanni Maria”

navigò fino alla costa francese: a La Ciotat, di notte, per non essere

scoperti, salirono a bordo 1300 passeggeri. “Erano persone,

oserei dire miserabili, pieni di sacchi, borse, tante donne,

vecchi, bambini. Il viaggio andò tranquillo, aiutato dal tempo e dalla

nebbia. Parlare si parlava con le persone che venivano sopracoperta la

sera, ma non ci dicevano molto, erano restie a raccontare”.

“Di

notte arrivammo davanti a una piccola spiaggia con le dune, vicino a

Tel Aviv, si vedevano solo le luci. Ci arenammo con la prua e sbarcammo

le persone: chi si buttava a mare, chi si trascinava con le corde

lanciate da terra, donne e bambini venivano portati con i battelli. Mi

ricordo i pianti, ricordo che piangevano tanto; erano arrivati a casa

loro, dopo tutto quello che era successo”.

Il viaggio era finito:

il “Giovanni Maria” ripartì subito verso l’Italia. Dopo molte

disavventure ci fu un secondo viaggio: questa volta l’imbarco dei

passeggeri fu sulla spiaggia corsa della Girolata. A poche miglia dalla

Palestina furono intercettati da un cacciatorpediniere, curiosamente

avvolto da reti metalliche. “Gli ebrei cominciarono a tirare ogni

ben di Dio, scatolame e tutto quello che capitava a tiro; tutto

rimbalzava sulle reti e cadeva in mare. Ricordo che gli inglesi

ridevano di questo, e sghignazzavano”. “Poi gli ebrei spalmarono

il ponte con olio e grasso” racconta compiaciuto Giacometti, “e col

rollio gli inglesi che salivano a bordo prendevano bastonate dagli

ebrei e venivano ributtati a mare dall’altra parte” . Sugli alberi

della nave sventolavano tre bandiere bianche e azzurre con la stella di

David: “fummo io e Carlino a metterle lassù: per ordine di Amnon

facemmo in modo che non si riuscisse a levarle, tagliando tutte le

corde e le scalette”. Ormai era finita: passeggeri e marinai furono

presi in consegna dagli inglesi. Sbarcati nel porto di Haifa, radunati

in capannoni, toccò loro una doccia e una visita medica. I sette

marinai italiani, senza documenti, complici di un’attività illegale,

correvano seri rischi. “La paura era tanta: se scoprivano che

eravamo cristiani, italiani, erano cinque anni di prigione in

Inghilterra”. Finirono invece nei campi profughi sull’isola di Cipro.

“Lì abbiamo vissuto due mesi: noi sette avevamo una tenda per conto

nostro, ma poi si viveva tutti insieme, si giocava a pallone,

facevamo un po’ di ricreazione, ma il cibo non era buono, la solita

brodaglia inglese. Noi eravamo dei privilegiati, gli ebrei stessi ci

davano di più, si toglievano il pane di bocca, perché sapevano chi

eravamo. Non avevamo possibilità di fuga, c’era una doppia rete di

recinzione, garitte in ogni angolo, la notte era illuminata dai

proiettori. Naturalmente gli ebrei erano riconoscenti, anche se secondo

me non ce lo meritavamo, avevamo fatto quello che ci eravamo sentiti di

fare. Ci hanno aiutato a passare da un campo all’altro, facendoci

raggiungere prima la libertà”. Entrati in Palestina i sette italiani

trascorsero due mesi in kibbutz, quasi una vacanza. Poi un

bel giorno, continua Giacometti “arriva Amnon, e ci dice che è arrivato

il momento di tornare a casa”. “Arrivato a casa mia madre mi rifilò uno

schiaffo. Io non capii, e lei mi disse: sei un bel mascalzone, dove sei

andato a finire tutti questi mesi!” ricorda oggi divertito l’ingloriosa

fine dell’avventura. E poi con semplice schiettezza azzarda un

bilancio: “naturalmente, stando a contatto con quelle persone ci siamo

resi conto che era una cosa grande: non che davamo tanta importanza, ma

era qualcosa di bello. A distanza di tutti questi anni, con tutto

quello che sta ancora succedendo, penso che rifarei senz’altro

una cosa del genere, non mi tirerei indietro: però – conclude

Giacometti con il suo colore dialettale - penso anche che abbiamo

contribuito a tutto questo ravoglio che c’è nel mondo”.

Piera Di Segni

Per vedere questo e altri servizi di Sorgente di Vita clicca qui. |

|

| |

|

|

torna su |

| pilpul |

|

|

| |

| |

Rotschild Boulevard - "Wir sind allein",

dalla hit parade alla polemica sull'uso della lingua tedesca

Saranno anche “solo canzonette”, ma la ultima hit europea Allein Allein rischia di trasformarsi in un caso politico in Israele. Il motivo della controversia? Il testo della canzone, del gruppo Polarkreis 18 (nell'immagine), contiene un verso in tedesco: “Wir sind allein, allein allein”, siamo soli, è il ritornello del pezzo, che per il resto è cantato in inglese e che viene trasmesso dalle radio israeliane. Saranno anche “solo canzonette”, ma la ultima hit europea Allein Allein rischia di trasformarsi in un caso politico in Israele. Il motivo della controversia? Il testo della canzone, del gruppo Polarkreis 18 (nell'immagine), contiene un verso in tedesco: “Wir sind allein, allein allein”, siamo soli, è il ritornello del pezzo, che per il resto è cantato in inglese e che viene trasmesso dalle radio israeliane.

I Polarkreis 18, basati a Dresda, sono una band di “pop sintetico”: il loro ultimo album The Colour of Snow, da cui è tratto il singolo Allein Allein,

ha scalato le hit parade di alcune nazioni europee, incluse Svizzera,

Danimarca, Belgio e Paesi Bassi, oltre alla stessa Germania. In Israele

ha ora raggiunto l'ottava posizione della classifica nazionale. Il

singolo di successo è stato trasmesso, tra le altre radio, anche da

Galgalatz, l'emittente giovane dell'esercito, un punto di riferimento

per il pubblico sotto i 30.

La faccenda non è piaciuta però

al parlamentare conservatore Arieh Eldad, che ha chiesto a Galgalatz di

togliere la hit dalla programmazione perché rischierebbe di offendere

la memoria della Shoà: “Non esistono norme che proibiscono di

trasmettere canzoni in tedesco, ma c'è un limite a ogni cosa”, ha detto

Eldad, che fa capo al partito Unione Nazionale. Il quale però ha poi

riconosciuto che si tratta tutto sommato di una bella canzone, il cui

significato ben si adatta allo spirito israeliano: “Dovremmo tradurla

in ebraico”.

Anna Momigliano

Wir sind allein

he's living in a universe

a heart away

inside of him there's no one else

just a heart away

the time will come to be blessed

a heart away

to celebrate his loneliness

wir sind allein

allein allein

allein allein

allein allein

allein allein

we look into faces

wait for a sign

wir sind allein

allein allein

allein allein

a prisoner behind the walls

a heart away

wants to lead his universe

just a heart away

the time has come for us to love

a heart away

to celebrate our loneliness

wir sind allein

allein allein

allein allein

We look into faces

wait for a sign

wir sind allein... |

|

| |

|

|

torna su |

| rassegna stampa |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

Periodo

di consultazioni e verifiche, quello che sta contrassegnando queste

ultime settimane, precedenti il discorso che Obama terrà in Egitto, nei

primi giorni di giugno, quando dovrà rivelare qualche carta,

lanciandola sul tavolo da gioco, nel merito della sua futura politica

per il Medio Oriente. Alcune indiscrezioni già si sono colte, per la

verità, ma è difficile dire se corrispondano per davvero alle

intenzioni che l’amministrazione statunitense esprimerà a chiara voce.

A tale riguardo, la lettura che ne viene data da parte palestinese ci è

offerta dall’intervento di Ali Rashid su il Manifesto

di oggi. Al di là di congetture e ipotesi quel che pare invece di poter

registrare da subito è una notevole sfasatura tra le iniziali aperture

statunitensi nei confronti di tutti gli attori presenti sulla scena e

gli effettivi spazi di mediazione. La diplomazia della mano aperta,

insomma, sembrerebbe trovare all’atto concreto non troppi entusiasti

sostenitori. È senz’altro presto per potere dire che cosa

l’Amministrazione americana potrà concretamente fare. Al momento si

registrano più che altro le prese di posizione dei singoli soggetti, si

tratti degli Stati dell’area così come dei movimenti politici che sono

parte del gioco medesimo. Così va quindi intesa l’affermazione di

Netanyahu su «Gerusalemme unita e capitale d’Israele», richiamata da l’Unità e affrontata da Nadav Shragai, Ora Cohen e Mazal Mualem su Haaretz.

Quel che prevale, ma è un fatto in sé prevedibile, è più che altro un

atteggiamento che potremmo definire come “identitario”, laddove ognuno

disegna i perimetri dei propri interessi, ribadendo quel che considera

come inderogabile. Altro discorso sarà, poi, nell’eventualità di una

trattativa, la concreta disponibilità nel fare qualche concessione. Al

momento Obama si deve quindi confrontare con le dichiarazioni di

principio. Sta di fatto che in questa vicenda l’ombra che sembra pesare

più di altre è quella del nucleare iraniano (senz’altro per Israele,

come ci ricorda Ofri Iani su Haaretz di oggi), sul quale Pierre Chiartiano descrive per Liberal,

sia pure su un piano puramente teorico, ovvero ricorrendo ad un modello

di simulazione d’attacco da parte israeliana, una ipotesi di scenario

di guerra in divenire. Sempre su Liberal

un’intervista di Etienne Pramotton all’ex generale Fabio Mini corrobora

sul piano tecnico la natura e i modi dell’eventuale ricorso all’opzione

militare contro l’Iran. Fantasie e ipotesi a parte, di mezzo ci sono le

elezioni presidenziali a Teheran e la candidatura, per un secondo

mandato, di Mahomud Ahmadinejad. Il 12 giugno il responso delle urne ci

dirà chi avrà avuto il consenso dagli elettori. È però già da adesso

certo che il leader conservatore (più opportuno sarebbe definirlo come

esponente dell’area radicale dello spettro politico iraniano, essendo

espressione di un blocco sociale ipernazionalista che coltiva le sue

fortune caldeggiando posizioni di enfatica esaltazione della centralità

iraniana nel quadro degli equilibri regionali mediorientali) con il

recente lancio di un nuovo modello di missile, il Sejil 2, in grado di

raggiungere Israele, parrebbe oramai essere in grado di riuscire a

mettere una seria ipoteca sia sull’esito della tornata elettorale che,

in prospettiva, sui rapporti internazionali. Nei giorni scorsi il

ministro degli Esteri Frattini, come ci ricorda ancora l’Avvenire

di oggi, non si era recato in visita nella Repubblica iraniana proprio

per evitare insostenibili commistioni e manipolazioni da parte del

regime islamista. Peraltro la logica dell’escalation è consustanziale

al premier iraniano, che gioca la credibilità dinanzi al suo elettorato

cercando di alzare la posta. Plausibile che una delle ragioni delle

diverse sensibilità, che separano Netanyahu da Obama, sia la

valutazione nel merito dell’effettiva pericolosità da attribuire ai

bellicosi atteggiamenti di Ahmadinejad. Se ci sofferma sull’aspetto,

che pure ha un suo fondamento, della ricerca di consenso interno - così

come di una smarcatura dalla oligopolistica lobby energetica degli

ayatollah -, lì si intenderà essenzialmente come un puntello rispetto

alla sua altrimenti fragile candidatura, che pure può contare sulla

debolezza di quel che resta dei riformisti, divisi al loro interno da

insanabili contrasti. Se invece si vuole attribuire ad essi la natura

di un vero e proprio disegno politico, volto a utilizzare le difficoltà

del dopo-Bush per lanciare il progetto di un “nuovo Medio Oriente“ in

salsa iraniana, allora il significato del quadro generale muta di

indirizzo. A quest’ordine di riflessioni affianchiamo le considerazioni

di Paul Salem su l’Espresso

nel merito delle prossime elezioni legislative libanesi, previste per

il 7 giugno. La possibilità di una secca vittoria di Hezbollah

(corposamente presente in un cartello elettorale denominato «Alleanza

dell’8 marzo») che, rammentiamo, insieme al Foglio,

è prima di tutto un partito politico con un buon numero di consensi e,

quindi, di voti, avrebbe conseguenze problematiche per i già precari

equilibri interni al Paese dei cedri. Se oggi il «Partito di Dio» siede

all’esecutivo con ben 11 titolari di dicasteri, rappresentando tutta la

parte meridionale del Libano non meno che i quartieri musulmani di

Beirut, il rischio, in prospettiva, è che la sua presenza diventi

determinante in tutti gli assetti amministrativi di qui in avanti. Nel

qual caso sarebbero gli stessi paesi arabi a isolare il Libano,

condannandolo così ad un destino di precarietà politica e consegnandolo

definitivamente all’asse siro-iraniano che, malgrado gli sforzi della

diplomazia, è ben lungi dall’esserci sfilacciato, potendo contare sulla

longa manus cinese e russa. Sul piano della cronaca, in questi giorni

per la verità un po’ fiacca, i resoconti dei giornali registrano

l’episodio della comparsa in giudizio, dinanzi ad un tribunale

americano, di quattro imputati di terrorismo. L’accusa è quella di

avere voluto far esplodere un centro ebraico, una sinagoga oltre ad

avere in animo ulteriori eclatanti azioni. Ne parlano molti quotidiani

tra i quali citiamo il Messaggero, l’Avvenire, Arturo Zampaglioni per la Repubblica, Nicola Scevola per il Riformista e Marco Valsania per il Sole 24 Ore.

L’evento di per sé non avrebbe nulla di clamoroso se non fosse per il

fatto che i quattro apprendisti terroristi (per fortuna solo tali

poiché, all’atto concreto, hanno fallito nei loro intenti) sono stati

letteralmente beffati dal Federal Bureau of Investigations che, intuite

le loro intenzioni omicide attraverso un informatore, aveva provveduto

a fornirli sì di bombe ma “inerti”, ovvero del tutto prive di

esplosivo. I quattro cavalieri dell’apocalisse, tutti provvisti di

cittadinanza americana, convertitisi in carcere alla religione

musulmana e animati da un radicale antisemitismo, appartengono con

tutta probabilità a quell’inquietante milieu, composto da una ampia

platea di rancorosi giustizieri, che potrebbe ben presto dare vita a

una sorta di terrorismo autoctono, «made in Usa». Un nuovo fronte,

insomma, distante anni luce da quello di Al Qaeda, organizzazione della

quale, tuttavia, condivide finalità politiche, approccio ideologico e

modalità operative. Cani sciolti, per usare il gergo della vecchia

politica, ma in grado oltre che di abbaiare anche di mordere. Da

ultimo, segnaliamo per la penna di Marino Freschi l’ampio ritratto che

fa dello scrittore Joseph Roth su il Mattino,

cantore quest’ultimo del declino del sogno mitteleuropeo. Sempre

nell’ambito della cultura, ma con un segno in questo caso opposto, da

leggere l’articolo di Matteo Persivale su il Corriere della Sera

nel merito di che è già stato definito il «caso Littell», dal nome

dell’autore di un fortunato ancorché discusso romanzo sulla Shoah,

osservata e vissuta con gli occhi di uno dei carnefici. «Le benevole»,

questo è il titolo della voluminosa opera di fantasia che ha dato avvio

ad una saga familiare di cui ci è reso conto, sempre di più parrebbe

assumere la natura di operazione editoriale tanto spregiudicata quanto

priva di un costrutto culturale di ampio respiro. Laddove il narcisismo

degli autori – in questo caso padre e figlio – si camufferebbe dietro

l’eclatanza dell’estro artistico. Non ci pronunciamo nel merito, anche

se ci è chiaro quanto il tema del passato nazista sia per non pochi il

territorio per esercitare disinvolte scorribande, sospese tra libero

esercizio intellettuale e imbarazzante vocazione all’affermazione del

proprio ego.

Claudio Vercelli |

|

| |

|

|

torna su |

| notizieflash |

|

|

| |

| |

Milano,

il centenario della fondazione di Tel Aviv

e la preoccupazione di Bernard-Henry Lèvy per Israele

Milano 22 mag -

Si

è svolto ieri sera a Milano un incontro per il centenario della

fondazione di Tel Aviv. Fra le personalità intervenute il filosofo

francese Bernard-Henry Lèvy, che ha ricevuto in questa occasione

il premio “Uomo dell'anno 2009” del Museo d'Arte della città israeliana.

“Per uscire dalla sua condizione di crescente solitudine e far fronte a

un nuovo antisemitismo – ha affermato il filosofo nel corso del suo

intervento - Israele dovrebbe stringere delle alleanze: in primis

rinnovando il suo legame con il mondo cattolico europeo e poi con i

segmenti più illuminati dell'Islam e della società palestinese” e ha

aggiunto di non essere stato mai così preoccupato per le sorti di

Israele come in questo momento, ha spiegato che oggi Israele “affronta

minacce senza precedenti nella sua storia, nemici come Hamas, Hezbollah

e Iran mossi da un odio irragionevole, e quest'ultimo con la concreta

eventualità dell'arma nucleare". "Mai la malafede e la disinformazione

verso Israele - ha proseguito - hanno assunto proporzioni tali come in

questo momento: una macchina di delegittimazione e di satanizzazione

che sta sfociando in un nuovo antisemitismo". |

| |

|

|

| |

|

torna su |

| |

L'Unione

delle Comunità Ebraiche Italiane sviluppa mezzi di comunicazione che

incoraggiano la conoscenza e il confronto delle realtà ebraiche.

Gli

articoli e i commenti pubblicati, a meno che non sia espressamente

indicato il contrario, non possono essere intesi come una presa di

posizione ufficiale, ma solo come la autonoma espressione delle persone

che li firmano e che si sono rese gratuitamente disponibili.

Gli

utenti che fossero interessati a partecipare alla sperimentazione

offrendo un proprio contributo, possono rivolgersi all'indirizzo desk@ucei.it per concordare le modalità di intervento.

Il servizio Notizieflash è realizzato dall'Unione delle Comunità

Ebraiche Italiane in collaborazione con la Comunità Ebraica di Trieste,

in redazione Daniela Gross.

Avete

ricevuto questo messaggio perché avete trasmesso a Ucei

l'autorizzazione a comunicare con voi. Se non desiderate ricevere

ulteriori comunicazioni o se volete comunicare un nuovo indirizzo

e-mail, scrivete a: desk@ucei.it indicando nell'oggetto del messaggio “cancella” o “modifica”. |

|

|