NARRATIVA Partita a scacchi nel deserto

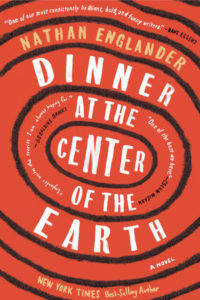

Nathan Englander / DINNER AT THE CENTER OF THE EARTH / Knopf

Nathan Englander / DINNER AT THE CENTER OF THE EARTH / Knopf

A volte la letteratura — e la vita — chiudendo una porta ne aprono un’altra: così nello stesso giorno può capitare di leggere con tristezza — in un’intervista di Livia Manera a Philip Roth, pubblicata su «la Lettura» del 3 settembre — che Roth ha davvero smesso di scrivere, che passa le giornate a tenere a bada il mal di schiena e gli orsi che vivono intorno alla sua casa nel verde del Connecticut. Ma, sempre quel giorno, capita di prendere in mano un libro non ancora pubblicato che fa pensare che se davvero non avremo più libri di Philip Roth la lezione del maestro è al sicuro, nelle mani di un allievo da lui molto amato: Nathan Englander. Roth, che con i colleghi non è mai stato particolarmente prodigo di elogi, accolse così, cinque anni fa, la pubblicazione di Di cosa parliamo quando parliamo di Anne Frank (Einaudi): lo definì «magnifico, e conferma un grande talento, quello di Englander, capace di mescolare l’umorismo al dolore. Riesce a parlare dell’Olocausto e dell’Undici Settembre, dell’uso delle droghe e di cosa significhi essere un genitore con una leggerezza e un acume straordinario. E riesce a comunicare, senza mai essere pesante o volgare, quanto possono essere irritanti alcuni atteggiamenti degli ortodossi. Mi piace tutto». Englander, per sua fortuna e nostra, è un uomo umile che ha avuto la saldezza di nervi dopo il debutto, ventinovenne, con Per alleviare insopportabili impulsi (Einaudi Stile libero) di non cadere nel trappolone — spesso inevitabile per i giovani talenti americani — di pubblicare perché il sistema lo pretende. Invece, a 46 anni, raccolte di racconti a parte, aveva pubblicato un solo romanzo, Il ministero dei casi speciali (Mondadori). Adesso che ne ha 47 è appena uscito negli Stati Uniti il suo secondo romanzo: Dinner at the Center of the Earth (Knopf), nel quale stupisce ancora una volta partendo da una spy story — un ragazzo ebreo americano che diventa spia israeliana per idealismo, poi doppiogiochista, o triplo?, per principio — e finendo per scrivere un romanzo politico sul Medio Oriente, sull’identità ebraica, e una storia d’amore. Lavora con una economia di mezzi che lascia ammirati: ha il dono dell’osservazione che coglie i particolari dei «piccoli contrattempi del vivere» come li chiamava Grace Paley. Così gli basta per innescare un colpo di scena da thriller la scelta banale di mandare un personaggio a mangiare falafel nel Marais parigino; e una madre ossessiva che pare destinata a diventare un classico nel catalogo delle fragorose Jewish mothers create dagli scrittori americani di religione ebraica. Per Englander, che in Israele ha vissuto per anni da ragazzo, e che nella pace ha sperato davvero, il conflitto israelopalestinese è una partita a scacchi senza pedine, nel deserto, tra un prigioniero e il suo guardiano. Il prigioniero è «Z», la spia. Il guardiano è il soldatino che vorrebbe fare carriera invece per dodici anni fa la guardia, beckettianamente, in un black site — un luogo che ufficialmente non esiste: forse nel deserto del Negev, forse altrove — a un prigioniero che ufficialmente non esiste. L’unico uomo al mondo che può salvare il prigioniero è «il Generale», cioé Ariel Sharon — non viene mai nominato —ma finisce in coma: aumentando il quoziente beckettiano della storia. Una storia che Englander rivela con calma, capitolo dopo capitolo, tra il 2002 della Seconda Intifada e i12om della morte di Sharon. Due piani temporali e l’autore che scopre le carte fino a un doppio epilogo ugualmente emozionante. Parlando con «la Lettura» qualche anno fa (sempre con Livia Manera), Englander spiegava di essere cresciuto in una famiglia ortodossa, in un mondo nel quale ogni cosa era bianca o nera. Così era naturale che il suo lavoro di scrittore fosse concentrato sulle zone grigie — Marilynne Robinson, sua professoressa all’università che lui considera «una divinità», gli spiegò che ragionava, e scriveva, in modo circolare: lui ne ha fatto un punto di forza. «Serve un’incredibile combinazione di umiltà e sicurezza morale per unire una sottile commedia con una tragedia enorme come fa Nathan Englander», ha detto di lui anni fa Jonathan Franzen, uno dei tanti colleghi — Chabon, McCann, Egan, Foer, Eggers — a nutrire per Englander stima autentica. Questa «cena al centro della terra» poetica e umanissima dove due personaggi dibattono come in un quiz televisivo sul momento in cui il processo di pace è morto — la strage di Baruch Goldstein, no l’omicidio Rabin, no l’elezione di George W. Bush — e dove al «Generale» prima di morire appare il suo esercito e hanno tutti il volto di suo figlio, conferma l’analisi di Franzen. Umiltà e sicurezza morale.

Matteo Persivale, Corriere La Lettura, 17 settembre 2017