| se non visualizzi correttamente questo messaggio, fai click qui |

| |

| |

|

|

L'Unione informa |

|

| |

|

30 ottobre 2009-12 Cheshwan 5770 |

|

|

|

| |

|

| alef/tav |

|

|

|

| |

|

Roberto Colombo,

rabbino |

Dio disse al primo ebreo: “Conta le stelle. Puoi forse contarle? Così saranno i tuoi figli” (lekh lekhà).

Significa forse che non sarà possibile contare gli ebrei? Eppure spesso

nella Torà essi vengono contati e il loro numero definito. Il versetto

in realtà significa: anche se

le stelle non si possono contare tu Avraham dovrai provarci ugualmente.

Se lo farai allora da te nasceranno dei figli che impareranno a non

fermarsi di fronte a ciò che sembra impossibile. Questa è la

caratteristica che ha reso grande Israele (rav ‘Zolty)

|

|

Abbiamo

fatto l'abitudine a molti orrori, ma a questo proprio non riesco ad

abituarmi: la terribile, spietata indifferenza della gente ai morti, ai

corpi

abbandonati davanti a loro. Quella persona che scavalca il

corpo del morto ammazzato dalla camorra ieri a Napoli non è diversa da

chi ha sparato. La differenza è che possiamo arrestare e mettere in

galera gli esecutori dell'assassinio, ma non chi continua indifferente

a camminare, fare spese, nuotare in piscina vicino a corpi morti che

solo poco prima erano vivi, come loro. Contro questo possiamo fare

pochissimo, nulla forse. La pietà è ormai morta, e nessuno ci fa caso.

|

Anna Foa,

storica |

|

|

|

|

|

|

torna su |

| davar |

|

|

| |

| |

Hitler e la campionessa ebrea Hitler e la campionessa ebrea

Durante gli ultimi Mondiali di atletica leggera a Berlino, è

giunta la notizia di un caso sportivo a sfondo sessuale. Caster

Semenya, la 18enne sudafricana medaglia d’oro negli 800 metri, è uomo,

donna o ermafrodita? Mistero scottante ma allo stesso tempo curioso.

Perché Berlino non è nuova a vicende che cavalcano l’androgino confine

tra uomo e donna. Così “Berlin 36”, il nuovo film del regista tedesco Kaspar Heidelbach,

racconta proprio l’assurda vicenda che, alle Olimpiadi naziste del

1936, ebbe come protagoniste una brillante atleta ebrea tedesca e una

compagna di squadra dalle coordinate sessuali indefinite.

Il film,

che ha fatto il suo esordio nelle sale tedesche il 10 settembre e che

in Germania ha già ricevuto critiche positive - “emozionante” per lo

“Spiegel”, “commovente” per la “Zeit” -, ha come interpreti, oltre a

Sebastian Urzendowsky e Axel Prahl, la berlinese Karoline Herfurth.

Recentemente vista in “The Reader” con Kate Winslet, interpreta la

(struggente) storia vera dell’ebrea tedesca Gretel Bergmann.

Un

prodigio del salto in alto che però, subito dopo l’avvento di Hitler,

viene costretta ad abbandonare la natale Germania. È il 1933 e la

diciannovenne Gretel si rifugia in Inghilterra. Dove continua a

raggranellare record nazionali nel salto in alto. Un

prodigio del salto in alto che però, subito dopo l’avvento di Hitler,

viene costretta ad abbandonare la natale Germania. È il 1933 e la

diciannovenne Gretel si rifugia in Inghilterra. Dove continua a

raggranellare record nazionali nel salto in alto.

Ma ecco che

gli americani fanno pressione sui tedeschi. Alle Olimpiadi di Berlino

1936, vetrina della superiorità fisica ariana secondo i piani di

Hitler, gli Stati Uniti chiedono espressamente ai tedeschi di inserire

nelle loro squadre atleti di origine ebraica. Pena il boicottaggio dei

Giochi. Il Führer allora decide di non rischiare. Anche perché nelle

precedenti Olimpiadi di Los Angeles gli americani hanno stravinto con

103 medaglie – contro le sole 20 dei tedeschi. Dimostrare la

“superiorità ariana” senza gli Usa sarebbe patetico. E così nel 1935 la

Bergmann viene reintegrata nella squadra nazista. Gretel si allena

strenuamente e nell’ultimo mese eguaglia anche il record tedesco nel

salto in alto (1,60 m). Una medaglia alle Olimpiadi sembra assicurata.

Il

mendace meccanismo si inceppa però sul più bello. I tedeschi, dopo aver

illuso gli americani, danno un clamoroso benservito alla Bergmann,

perché “non soddisfatti” delle potenzialità mostrate in allenamento. Il

tutto a due settimane dall’inizio dei Giochi. Gretel emigra, stavolta

per sempre, a New York.

La sua sostituta sarà la compagna di

stanza Dora Ratjen. Un’atleta dagli atteggiamenti spesso insoliti.

“Quando facevamo la doccia tutte assieme non si faceva vedere mai

nuda”, ricorda proprio la 95enne Bergmann in un’intervista recentemente

concessa allo “Spiegel”. “C’era una porticina con un bagnetto, dove

solo Dora poteva entrare. 'Che strano' pensavamo tutte. Ma non avrei

mai immaginato quello che poi ho scoperto dopo molti anni”.

E cioè

che Dora, che a Berlino 1936 arriverà quarta, è in realtà un uomo.

Molte atlete lo sospettavano. Ma la conferma definitiva arriverà solo

due anni dopo. Quando alla stazione di Magdeburgo, di ritorno dagli

Europei di Vienna del 1938 – dove ha appena infranto il record mondiale

del salto in alto – la Ratjen viene notata da due donne. “Dora”, vero

nome Hermann, ha sì la gonna, ma anche quell’accenno di barbetta

incolta che gli inglesi chiamano “delle 5 del pomeriggio”. Arrivano

medico e polizia e la carriera sportiva di Hermann “Dora” termina

miseramente, costituendo l’unico caso accertato di frode sessuale alle

Olimpiadi moderne.

“Io invece l’ho scoperto solo nel 1966, dal

dentista, mentre leggevo il Time”, dichiara la defraudata Bergmann.

Dora-Hermann verrà allo scoperto nel 1957, dichiarando alla stampa come

fu “costretto” dai nazisti a travestirsi da donna. Da quel momento, si

sa che ha fatto il cameriere ad Amburgo e Brema. Poi quasi più nulla,

sino alla morte il 22 aprile 2008.

La Bergmann invece farà di

tutto per dimenticare la Germania. Non vi tornerà più sino al 1999

quando, quasi controvoglia, sarà nella città natale di Laupheim per

presenziare alla cerimonia di uno stadio locale, a lei intitolato. Ma

Gretel avrà dimenticato la sua madrelingua. E per parlare con i suoi

(ex) connazionali chiederà un interprete.

Antonello Guerrera

Qui Roma - Musica, canti yiddish e tanti amici

nella serata in ricordo di Alberto Nirenstein

Un invito a conoscere e a studiare la Resistenza ebraica è stato

lanciato dal Presidente della Comunità Ebraica di Roma Riccardo

Pacifici in occasione della serata dedicata alla memoria di Alberto

Nirenstein, giornalista, scrittore, combattente per la libertà, un uomo

che seppe non soltanto credere in un ideale, ma anche combattere per

questo e per le proprie idee.

Un invito a conoscere e a studiare la Resistenza ebraica è stato

lanciato dal Presidente della Comunità Ebraica di Roma Riccardo

Pacifici in occasione della serata dedicata alla memoria di Alberto

Nirenstein, giornalista, scrittore, combattente per la libertà, un uomo

che seppe non soltanto credere in un ideale, ma anche combattere per

questo e per le proprie idee.

Alla

serata dedicata ad Alberto Nirenstein, hanno preso parte lo psicologo e

direttore del Master in didattica della Shoah David Meghnagi, Ernesto

Galli della Loggia editorialista del Corriere della Sera e professore

Ordinario di Storia Contemporanea e il giornalista Luciano Tas.

Fra

il pubblico seduto in sala era presente ovviamente la famiglia di

Alberto Nirestein, le figlie Fiamma (giornalista e deputata del Pdl),

Susanna (giornalista per La Repubblica), Simona musicista e

musicoterapeuta, e la moglie Wanda Lattes oltre che Olga D’Antona

(deputata del Pd).

La serata organizzata dal Master internazionale

di didattica sulla Shoah,che ha raccolto studenti arrivati da ogni

parte di Italia, e dal Centro di Cultura Ebraica, ha ripercorso non

soltanto la storia personale avventurosa e appassionante di Alberto

Nirenstein, ma anche, attraverso musiche e letture, la sua carriera di

scrittore e le sue passioni. I canti in yiddish eseguiti da Miriam

Meghnagi, hanno rievocato la lingua natale di Alberto Nirenstein oltre

che la cultura di un mondo scomparso, quella dello shetl polacco in cui

era nato a Baranow nel 1915, con il quale l’unico legame possibile a

seguito della distruzione nazista era quello nostalgico.

Come

sottolineato da David Meghnagi, Alberto Nirestein fu uno storico

antesignano della ricerca sulla Shoah, ma di una ricerca condotta sul

campo, caratterizzata da un forte pathos. Basti ricordare il più

importante degli scritti storiografici di Alberto Nirestein “Ricorda cosa ti ha fatto Amalek” in cui la ricostruzione storiografica si fonde con l’imperativo 'ricorda' della tradizione ebraica,divenendo un dovere morale.

Della

sua prosa Meghnagi ha sottolineato la capacità semantica, la ricchezza

apportata nel linguaggio dalla contaminazione linguistica, dalla

sovrapposizione fra la lingua polacca natia, lo yiddish e la la lungua

italiana ospitante. Tutto ciò conferiva alla sua prosa una

inconfondibile polisemia.

Ed effettivamente ascoltando la lettura

di brani tratti dai suoi libri si resta sorpresi dalla capacità di

descrivere l’atrocità mischiando la durezza realista dell’orrore e la

compassione.

La moglie Wanda Lattes, che conobbe Alberto

Nirenstein a Firenze quando quest'ultimo si arruolò nella Brigata

Ebraica risalendo l’Italia per combattere i nazisti dopo lo sbarco

avvenuto a Salerno, ha sottolineato la sua capacità di storico della

Shoah, mai abbastanza riconosciuta. Ricordando di come negli anni '60,

tutto ciò che oggi sembra acquisito nella didattica del ricordo e

del racconto della Shoah, in realtà fu allora il frutto di una

ricerca pionieristica, fra l’altro condotta sulle fonti direttamente a

Varsavia, dove Alberto Nirenstein fu tenuto prigioniero per 4 anni

dopo la fine della guerra, quando vi tornò per raccogliere documenti.

Proprio a Varsavia, Alberto Nirestein potè guardare in faccia la

catastrofe nelle rovine del ghetto e ricercare piani di trasporto

Hitleriani, i documenti della resistenza ebraica e delle cariche

politiche cittadine che collaborarono con i nazisti.

Sia

Ernesto Galli della Loggia che Luciano Tas hanno sottolineato

tratti del carattere di questo studioso fuori dalle convenzioni,

ricordandone la vita avventurosa, la fuga dalla Polonia occupata dai

nazisti e l’arrivo nella Palestina del Mandato britannico fino

all’arruolamento alla Brigata Ebraica.

Daniele Ascarelli

|

|

| |

|

|

torna su |

| pilpul |

|

|

| |

| |

Fumetto - The big Kahn di Neil Kleid Fumetto - The big Kahn di Neil Kleid

e Nicholas Cinquegrani

Nuova graphic novel per Neil Kleid un autore statunitense molto prolifico, come si può ben leggere nel suo sito web, con collaborazioni con Marvel, Dark Horse, Image Comics.

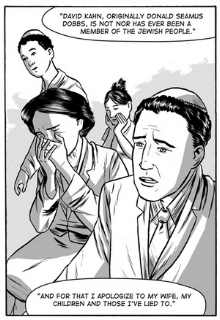

The

big Kahn è una storia particolarmente drammatica e triste. Durante il

funerale di un Rabbino, un uomo si presenta e rivela che il defunto non

è ebreo. Fu un inganno ideato decenni prima, doveva essere una truffa,

ma l’uomo si innamora di una ragazza ebrea ed ecco il pasticcio fatto.

Si sposano, lui studia e diventa il Rabbino della comunità.

Tutto

ciò che il padre ha insegnato ai tre figli viene messo in dubbio, uno

dei quali è anche un giovane Rabbino. Ognuno di loro si confronta con

il suo mondo. La figlia è una ribelle, che rifiuta in qualche modo le

sue origini ebraiche, ma nello stesso tempo ha i ricordi più dolci e

belli del padre. L’uomo appare sempre presente, vicino alla figlia,

insegnandole le parole del Signore.

Il

figlio più piccolo eredita dal padre una scatola dove sono conservati

tutti i segreti dell’inganno, giochi di carte, trucchi da

prestigiatore. Il ragazzo cerca di applicare quei trucchi, ma gli manca

l’esperienza. Il

figlio più piccolo eredita dal padre una scatola dove sono conservati

tutti i segreti dell’inganno, giochi di carte, trucchi da

prestigiatore. Il ragazzo cerca di applicare quei trucchi, ma gli manca

l’esperienza.

Il primogenito si trova nel panico, commette i

peccati classici in queste situazioni di sbandamento: dubita del

Signore, si ubriaca e pratica sesso prima del matrimonio. Il giovane

uomo è sconvolto, il fatto che il padre abbia mentito va a scuotere le

fondamenta della sua educazione religiosa, del suo ruolo di figlio,

fratello e uomo.

La parola che Kleid ripete più

frequentemente è “mentire”, il figlio dice che mentre insegnava la

verità, il padre mentiva. Il giovane Eli scioglierà il suo nodo, i suoi

dubbi? Riuscirà a risolvere il dilemma del confine tra la menzogna del

padre e le fondamenta della sua formazione religiosa? Può la figura di

un padre essere così importante da scuotere anche i pilastri formativi

della propria fede?

Sembra di si, ci dice Kleid. Questo fumetto ci

scuote per i suoi temi drammatici, ci stimola alla riflessione su quali

basi si fondano i nostri valori e quanto sia importante la figura dei

genitori, non solo nella formazione di uomini e donne, ma nel

sorreggere le strade su cui percorriamo la nostra vita.

Per ora pubblicato negli Stati Uniti da ComicsLit della NBM di New York, lo trovate su www.amazon.com

Andrea Grilli

|

|

| |

|

|

torna su |

| rassegna stampa |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

Più

che notizie la rassegna stampa di oggi ha a che fare con ritagli di

notizie, fatterelli e eventi minori che non si impongono al lettore per

una qualche priorità o prevalenza. Facendo un piccolo esercizio di

orgoglio nazionale (che non vuole però essere campanilismo, sia ben

chiaro) ed evitando di assumere ancora una volta lo stereotipo

offertoci dal cinismo, del quale non facciamo mai difetto, nutrendo un

bassissimo grado di autoconsiderazione, rimandiamo invece a quegli

articoli che raccontano del capitale di credibilità che la nostra

missione militare presso l’Unifil nel Libano meridionale, ha costruito

e quindi raccolto, soprattutto in Israele, dove i complimenti non sono

certo difettati nei confronti dei nostri 2.400 militari, attualmente

ancora impegnati in quell’area. Così Gianandrea Gaiani per il Foglio, Fausto Biloslavo sempre sulla medesima testata, ma anche Fabrizio Battistelli per il Corriere della Sera, Alberto Stabile per la Repubblica, Carlo Marroni per il Sole 24 Ore, Andrea Colombo per Libero, Umberto De Giovannangeli per l’Unità, ma anche il Giornale così come il Messaggero.

Possiamo andarne legittimamente fieri, insomma. La questione

dell’altrui stima è emersa, non a caso, in tempi di avvicendamento,

quando al comando italiano dovrebbe presto succedere quello spagnolo.

Una telefonata del premier israeliano Benjamin Netanyahu a quello

italiano Berlusconi, nel corso della quale il primo pare abbia chiesto

al secondo di prolungare di sei mesi la presenza italiana ai vertici

Unifil, ha creato tensioni a Madrid ma ha rivelato l’importanza

decisiva di una saggia gestione di quel territorio, quando posto sotto

la propria giurisdizione. L’azione dei nostri militari ha puntato a una

mediazione ragionata e non a un perdente scontro frontale. D’altro

canto, se così non fosse stato, in tutta probabilità, oggi dovremmo

piangere i nostri morti anche su quel teatro conflittuale. Il

comandante, il generale Claudio Graziani, sa sommare alle doti che sono

richieste ad un professionista in campo militare l’intelligenza e

l’equilibrio di chi ha piena coscienza del fatto che le armi sono

senz’altro una importante risorsa ma solo l’ultima e la più estrema

alla quale fare ricorso. Più in generale, noi e i contingenti degli

altri paesi che partecipano alle attività di «peace keeping» e «peace

enforcing», svolta in luoghi martoriati da decenni di guerra civile,

abbiamo il fondamentale ruolo di esportare un modello di convivenza

possibile. Non si tratta, sia ben chiaro, dell’ennesimo esercizio

retorico sui buoni sentimenti, che da sé nulla ottiene né – tanto meno

- riesce a garantire sul lungo periodo, ma la necessaria

attenzione per tutti quei passi politici (e di intelligence) che

dovrebbero accompagnare ogni missione militare all’esterno. Per gli

italiani, che hanno oramai una quasi trentennale esperienza nel paese

dei cedri, si tratta ancora di una conferma nei confronti di una linea

di condotta che si è quasi sempre ispirata a questi presupposti. Non è

questione di cautela bensì di intelligenza. Voltiamo pagina, anche se i

temi rimangono quelli legati al Medio Oriente. Si evidenzia, tra i

diversi articoli, l’intervista che Lally Weymouth ha fatto al premier

israeliano Benjamin Netanyahu, pubblicata in Italia su l’Espresso

ma ripresa da Newsweek. I temi dell’agenda del primo ministro sono

tutto fuorché inediti: la minaccia nucleare iraniana, sulla quale si

soffermano oggi Tatiana Boutourline per il Foglio, Anna Momigliano su il Riformista, e con giudizi molto diversi, Maurizio Stefanini per Libero e Tiziana Barrucci su Gli Altri,

non meno della creazione di uno Stato palestinese, costituiscono

l’orizzonte di Gerusalemme, al quale deve necessariamente volgere lo

sguardo, domandandosi quali possano essere le migliori mosse dinanzi

all’incertezza del divenire. In realtà, tra le pieghe del discorso del

primo ministro, si coglie la difficoltà che l’attuale esecutivo

israeliano ha di intrattenere rapporti profittevoli con

l’amministrazione americana. Se fino al tardo autunno dell’anno scorso,

quando ancora era in carica George W. Bush, le vedute del primo era

quasi pienamente collimanti con quelle della seconda, traducendosi in

una unione di intenti che aveva permesso ad Israele di far valere le

sue ragioni, oggi il margine di perplessità, che si è fatto sempre più

corposo, pare dominare la scena. Diplomaticamente Netanyahu si chiama

fuori dall’inevitabile tentativo della giornalista di raccogliere un

qualche chiaro malumore ma è certo, se si intende leggere tra le righe

delle altrui affermazioni, che la cautela lessicale indichi un

mutamento nei rapporti. Peraltro, una «dottrina Obama» per il Medio

Oriente fatica ad affermarsi. Al momento sembra prevalere, quanto meno

sul piano delle relazioni diplomatiche, una sorta di standby, in attesa

che il tempo si incarichi di definire le reali priorità. L’affettuosa

intesa degli anni trascorsi è venuta meno, subentrando una sorta di

reciprocità fredda, dettata anche dall’apparente stallo dell’iniziativa

politica in tutta la regione. Il quale non è dettato tanto dalla

volontà (o dall’assenza di volontà) degli americani ma, tra le altre

cose, dalla obiettiva difficoltà ad identificare degli interlocutori

credibili sia in caso palestinese che in quello iraniano. Dai tempi

della diplomazia kissingeriana, quella dello «step-by-step», ad oggi il

riuscire ad incidere politicamente sul Medio Oriente è stato per

Washington un elemento peraltro premiante, ancorché problematico. Fino

agli anni precedenti a Nixon la realtà regionale era stata trascurata,

essendo altri i nodi maggiormente critici e le emergenze, a partire dal

sud-est asiatico. L’attenzione per quel che avveniva nel Mediterraneo

orientale è poi andata lievitando soprattutto con la guerra dello Yom

Kippur, nel 1973, e il conseguente «shock petrolifero». Da allora, sia

pure con fasi alterne, i conflitti in corso nell’area, a partire da

quello israelo-palestinese, hanno assunto una centralità

precedentemente inesistente. Per la verità una lettura frettolosa – e

meramente ideologica - del legame tra Gerusalemme e Washington ha

indotto certuni, soprattutto i detrattori dell’uno come dell’altro

paese, ad affermare che esso fosse fondato sulla dipendenza totale,

quasi una soggezione permanente, di un soggetto dall’altro. Per quanti

si riconoscono nell’”interpretazione” che vede Israele come il prodotto

del “neocolonialismo americano”, massima è quindi l’enfatizzazione del

nesso che legherebbe lo Stato degli ebrei agli Stati Uniti, essendone

una sorta di lunga mano, istituita alla bisogna, per garantire la

tutela degli interessi americani in una regione petrolifera, ovvero

strategica per la produzione e il commercio dell’energia. Per coloro

che invece ribaltano il rapporto, sarebbero gli statunitensi a

dipendere dagli israeliani, i quali letteralmente manipolerebbero la

politica estera della superopotenza a proprio diretto benefico,

riuscendo ad influenzare direttamente le scelte di Washington. In

realtà né l’una né l’altra ipotesi hanno una qualche grado di

fondamento, se lette come in sé esaustive dello spettro variegato di

ruoli e condotte. La politica americana verso Gerusalemme, e in Medio

Oriente, pur vantando anche momenti di«special relationship», che è

andata confermandosi dagli anni di Ronald Reagan in poi, è sempre stata

il prodotto di posizioni articolate se non contrapposte. La

tradizionale diarchia in politica estera tra presidenza (in genere più

sensibile a Israele) e Dipartimento di Stato (proclive ad accogliere le

istanze provenienti dal mondo arabo), spesso trascesa in conflitto di

interessi e interpretazioni, rimane quindi la nota dominate nella

formulazione della politica mediterranea di Washington. Anche da come

verrà risolta da Obama questa differenza competitiva tra due

fondamentali istituzioni della politica americana dipendono – quindi -

gli indirizzi di fondo degli Stati Uniti verso uno scenario complesso,

nel quale l’apparente inerzialità dell’azione politica non implica che,

carsicamente, qualcosa non stia trasformandosi.

Claudio Vercelli |

|

| |

|

|

torna su |

| notizieflash |

|

|

| |

| |

Per Cossiga mani libere a Israele nei confronti dell'Iran

Tel Aviv, 30 ott -

Il

presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga, in una

intervista pubblicata dal giornale Yediot Ahronot di Tel Aviv, sostiene

che Israele dovrebbe avere le mani libere sullo spinoso dossier

nucleare di Teheran e poter decidere da solo un eventuale attacco

preventivo contro obiettivi iraniani. "Le grandi potenze possono

continuare il loro dialogo con l'Iran, ma non devono intralciare

Israele nella progettazione di un intervento militare", ha detto

Cossiga. "Se io fossi il premier israeliano attaccherei, certo", ha poi

aggiunto rispondendo a una domanda precisa di Nahum Barnea, una delle

maggiori firme di Yediot Ahronot. A giudizio dell'ex presidente, del

resto, "consentire a Israele di distruggere fino alla fondamenta le

installazioni nucleari iraniane sarebbe il modo per prevenire un grande

conflitto in Medio Oriente".

|

| |

|

|

| |

|

torna su |

| |

L'Unione

delle Comunità Ebraiche Italiane sviluppa mezzi di comunicazione che

incoraggiano la conoscenza e il confronto delle realtà ebraiche.

Gli

articoli e i commenti pubblicati, a meno che non sia espressamente

indicato il contrario, non possono essere intesi come una presa di

posizione ufficiale, ma solo come la autonoma espressione delle persone

che li firmano e che si sono rese gratuitamente disponibili.

Gli

utenti che fossero interessati a partecipare alla sperimentazione

offrendo un proprio contributo, possono rivolgersi all'indirizzo desk@ucei.it per concordare le modalità di intervento.

Il servizio Notizieflash è realizzato dall'Unione delle Comunità

Ebraiche Italiane in collaborazione con la Comunità Ebraica di Trieste,

in redazione Daniela Gross.

Avete

ricevuto questo messaggio perché avete trasmesso a Ucei

l'autorizzazione a comunicare con voi. Se non desiderate ricevere

ulteriori comunicazioni o se volete comunicare un nuovo indirizzo

e-mail, scrivete a: desk@ucei.it indicando nell'oggetto del messaggio “cancella” o “modifica”. |

|

|