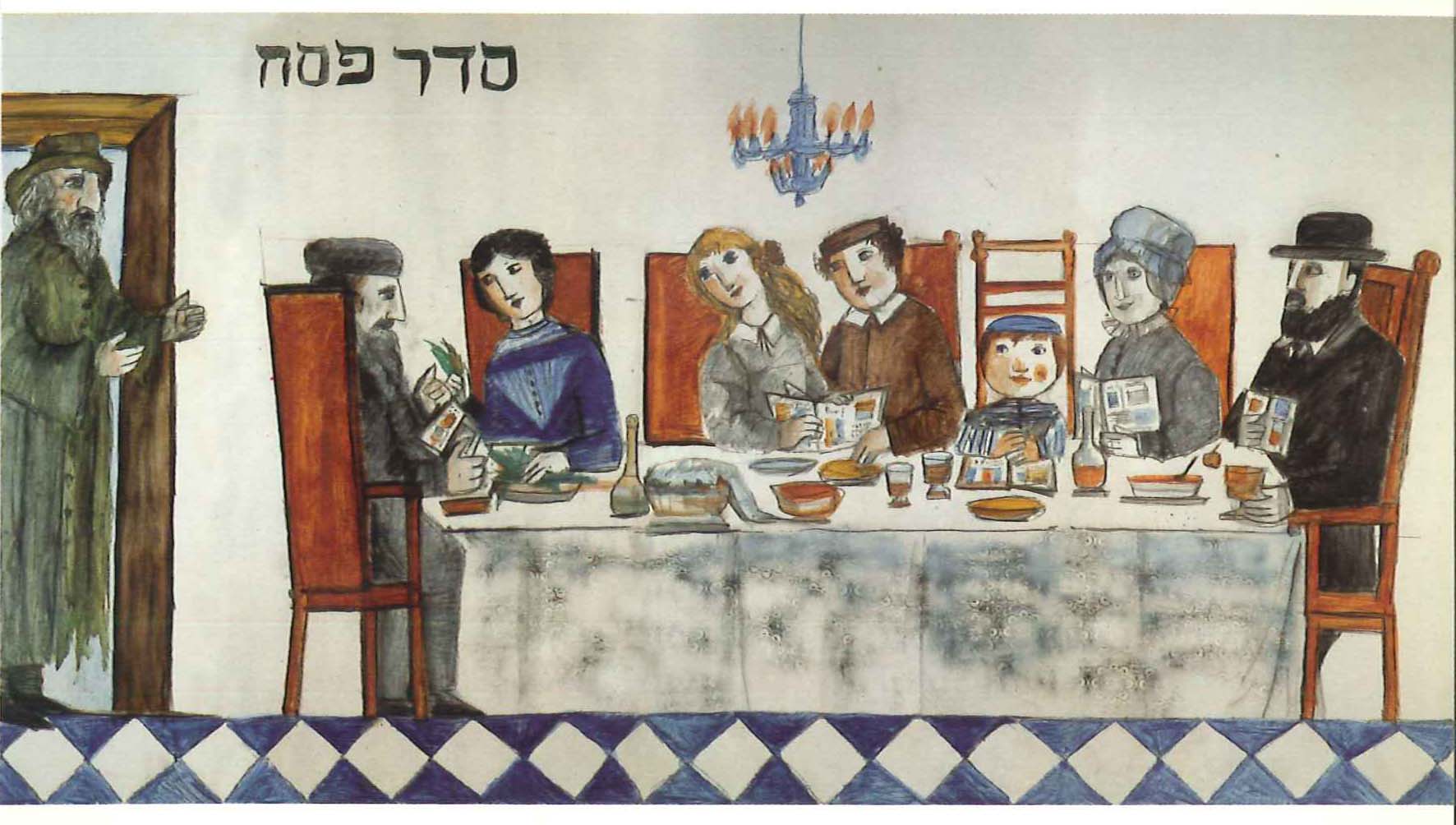

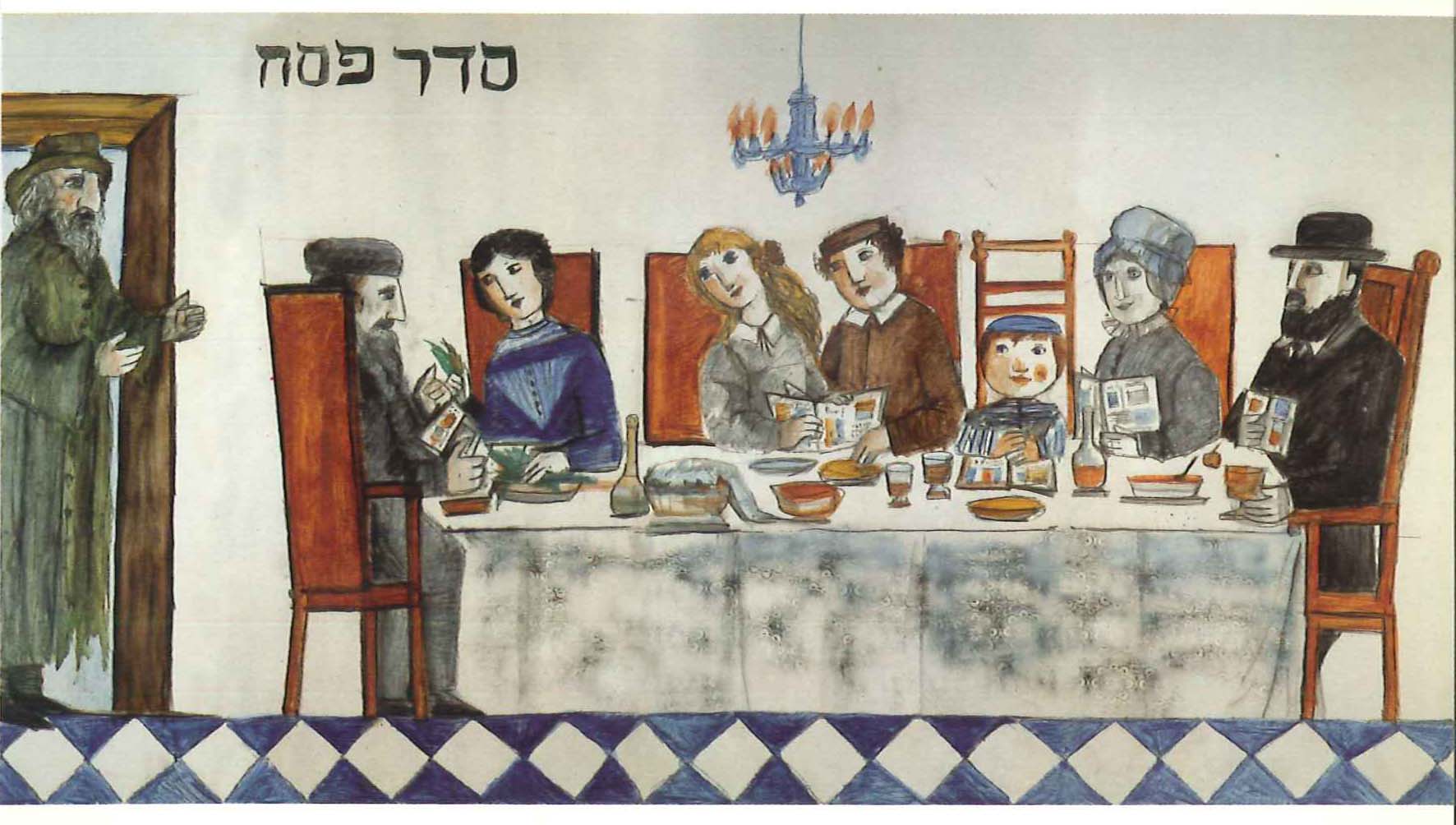

speciale Pesach

I nostri figli crescono con le domande

Il

tema dei figli, della trasmissione dei valori e della varietà degli

approcci alla questione è centrale in Pesach e trova espressione chiara

nella Haggadah. Propongo qualche sintetica riflessione sull’argomento.

La Torah prevede in quattro punti diversi l’obbligo di spiegare al

proprio figlio l’uscita dall’Egitto; tre di questi espongono anche la

possibile domanda del figlio stesso mentre un quarto si limita alla

semplice prescrizione. Sulla base di questi passi il midrash identifica

quattro tipi di figli: sapiente, malvagio, semplice e che non sa fare

domande, i quattro figli che compaiono nella Haggadah. Nel testo di

quest’ultima, i brani che riportano il dialogo tra il padre e i quattro

figli sono preceduti da un’evidente formula di benedizione: “Benedetto

l’Onnipresente, Benedetto Egli sia; Benedetto Colui che ha dato la

Torah al Suo popolo Israele, Benedetto Egli sia”. Questa formula sembra

fuori contesto: non è chiaro infatti quale sia l’oggetto della

benedizione né perché si debba recitare. La berachà relativa allo

studio, che potrebbe rappresentare una soluzione alla questione, è

inserita nella tefillah della mattina e non va ripetuta, a differenza

delle altre berachot, ogni volta che ci si riaccinge a studiare. La

formula si riferisce evidentemente al contenuto successivamente

enunciato: i quattro figli di cui parla la Torah. Le quattro

benedizioni sono dunque il ringraziamento per la discendenza, anche per

quella che può presentare dei lati negativi, come il cosiddetto

malvagio che, spesso lo dimentichiamo, è comunque presente al Seder. In

questa prospettiva le due espressioni brevi - “Benedetto Egli sia” - si

collegherebbero al figlio malvagio e a colui che non sa fare domande,

le cui caratteristiche non possono essere oggetto di una benedizione

particolare, mentre le due più lunghe si riferirebbero agli altri due

figli. “Benedetto l’Onnipresente” al semplice, che percepisce la

presenza di Dio ovunque, e “Benedetto Colui che ha dato la Torah” al

saggio, che fonda la sua identità sullo studio della Torah. I quattro

figli, quale che sia la loro identità, generano la necessità di

benedire Dio perché rappresentano la sconfitta del progetto del

Faraone, che voleva l’annientamento dei bambini. Con i differenti tipi

di figli si afferma invece che le generazioni sono proseguite nella

loro varietà di posizioni, varietà alla quale il genitore si deve

adeguare nel rispondere: non esiste un metodo universale di

trasmissione dei valori. I quattro figli possono allora rappresentare

quattro diverse modalità di comprensione dell’evento che si sta

celebrando con il Seder. Il sapiente si chiede quale sia lo scopo di

Dio nell’istituire Pesach. Il semplice desidera sapere cosa sia

accaduto. Il malvagio domanda quale utile egli possa ricavare

dall’evento. Colui che non sa fare domande, infine, resta in silenzio

perché non vede ancora la caduta finale delle forze del male. Secondo

questa lettura, alle quattro posizioni corrispondono i quattro

bicchieri di vino che si bevono durante il Seder stesso: Kiddush, che

suggerisce il progetto divino nel mondo; Magghid, che narra la storia

dell’uscita dall’Egitto; Birkat hamazon, che indica il significato

dell’esistenza umana rivolgendola all’osservanza delle mitzvot e infine

Hallel, con il chiaro riferimento alla redenzione finale. Le quattro

figure possono essere viste anche in relazione al loro rapporto con

quella chiave d’accesso all’ebraismo che è lo studio della Torah e, più

in generale, con gli strumenti dell’apprendimento. Il saggio vuole

aumentare la sua sapienza ponendo domande su elementi che ancora non

conosce, è dunque in una dimensione di continuo incremento di sapere.

Il semplice si limita alle domande solo quando è stimolato da una

differenza rispetto all’abitudine: in questo senso la sua sapienza

aumenta quando è stimolato ma diminuisce in assenza di cambiamenti.

Colui che non sa fare domande resta indifferente anche di fronte a ciò

che è esplicitamente diverso, diminuendo così continuamente il suo

livello di sapienza. Il malvagio, infine, rappresenta l’opposto del

saggio: egli sembra finalizzare le sue domande alla provocazione,

risultando una sorta di sapiente al contrario. La caratteristica

formale dei brani relativi ai quattro figli è la struttura domanda -

risposta, presente nella Haggadah già all’inizio con Ma nishtanà.

Questa struttura è fondamentale nel Seder: è obbligo dare inizio alla

narrazione con una domanda, che motiva l’insieme del racconto. E’ noto

che è uso far recitare Ma nishtanà al bambino più piccolo. Se è troppo

giovane per capirne il senso o per comprendere la risposta le domande

devono essere poste da un ragazzo più grande. Se non ci sono giovani,

le domande devono comunque essere poste da un adulto. Se infine colui

che dirige il Seder è solo, dovrà rivolgere la domanda a se stesso.

Senza domanda non vi è dunque Haggadah: è la domanda che dà senso e che

rappresenta la dinamica aperta dell’educazione e del processo di

identificazione.

Benedetto Carucci Viterbi, rabbino