Elia Richetti,

rabbino

|

La Torah dice: “Porgete orecchio, cieli”. Da

questa espressione il Rebbe di Kotzk ricavava che ai richiami della

Torà dobbiamo prestare un ascolto “celeste”. In che senso?

Parliamo spesso di “timore del Cielo”; non sarebbe meglio parlare di

“timore di D.o”?

|

| |

Leggi

|

Giorgio Berruto Giorgio Berruto

|

Agrigento, Matera, Ferrara, oggi Torino

(presso l’Archivio di Stato fino al 14 ottobre), poi Milano. Sono le

tappe dell’itinerario italiano della mostra “Entire Life in a Package”,

personale dell’artista israeliana Orna Ben Ami. Le opere di Orna sono

composte da ferro saldato su scatti fotografici che riprendono chi

lascia una casa e va via, migra: il materiale duro per definizione e

l’attualità in presa diretta. In questo modo, sottolinea il curatore

Ermanno Tedeschi, “pone in rilievo un elemento, una valigia o una

bambola che richiamano alla forza e alla crudezza della fuga dal

proprio paese e all’aspettativa per una nuova vita”.

|

| |

Leggi

|

|

Le scuse dell’Accademia

|

Nel pomeriggio gli occhi di molti puntati su

Pisa, dove è in programma la “cerimonia del ricordo e delle scuse” nel

corso della quale l’intera accademia italiana ricorderà la cacciata di

docenti e studenti ebrei dalle aule con l’entrata in vigore delle Leggi

razziste.

“I nostri colleghi di allora obbedirono per fede politica, convinzione,

quieto vivere, convenienza, viltà. Fu il culmine di un percorso che

aveva visto la loro adesione plebiscitaria al Giuramento di fedeltà al

fascismo del 1931” osserva il rettore dell’Università pisana Paolo

Mancarella in una intervista con La Nazione. “Anche il Manifesto degli

scienziati razzisti del ’38, dettato da Mussolini – aggiunge il rettore

– fu firmato da alcuni docenti universitari. Per quelli espulsi non ci

fu nessuna indignazione da parte dei colleghi. Come pure, dopo la

Liberazione, docenti insigni furono reinsediati nelle cattedre da cui

erano stati espulsi, ma solo affiancando e subordinandosi ai loro

‘successori’. Il nostro mondo ha quindi molte gravi colpe e conferma

che le tragedie collettive si nutrono anche delle miserie e degli

egoismi dei singoli”. Scrive Paolo Ermini, direttore del Corriere

Fiorentino, in un editoriale: “La cerimonia sarà intensa. Ma

ottant’anni sono tanti, troppi. E chi prenderà la parola a Pisa dovrà

evitare toni ritualistici per fare rivivere con emozione quella

tragedia e per parlare e farsi capire dai più giovani, sollecitando i

loro scampoli di Memoria in un Paese che sembra conservarne pochissima.

In occasione della cerimonia Piergiorgio Odifreddi celebra, sul Fatto

Quotidiano, la figura del matematico ebreo Vito Volterra. “Nel 1931 –

scrive – il regime impose ai professori universitari un giuramento di

fedeltà: Volterra fu uno dei 12 su 1250 (un centinaio dei quali ebrei)

che rifiutarono di farlo, e perse la cattedra. La storia si ripeté nel

1934 per le accademie: Volterra fu uno dei 10 che non giurarono, e

decadde da tutte le accademie di cui era membro, compresi i Lincei”.

Su 7 del Corriere protagonista dell’intervista del mese è Helena

Janeczek, vincitrice dell’ultimo Premio Strega con il libro La ragazza

con la Leica. Alla domanda “Cosa ti hanno passato i tuoi genitori?” la

scrittrice risponde: “Avrebbero voluto proteggermi, non farmi arrivare

nulla di ciò che hanno vissuto loro, scampati alla Shoah. Ma con un

amore immenso, a volte schiacciante, mi hanno trasmesso il senso

imminente del pericolo”.

Su Repubblica un intervento di Luca Bottura sull’insofferenza che

alcuni intellettuali di destra, in primis Marcello Veneziani,

proverebbero per il recente successo di libri centrati sul tema della

Memoria. Scrive Bottura: “Ai tempi in cui sostava, debitamente

lottizzato, al settimo piano di viale Mazzini, Veneziani si sarebbe

vergognato di scrivere una cosa del genere. L’opportunità e un contesto

sociale più vigile lo sconsigliavano. Se oggi se la sente, se vuole

davvero comunicarci che ‘che due palle `sta Shoah’ è un concetto

accettabile, è solo colpa nostra che gliel’abbiamo permesso”.

|

| |

Leggi

|

|

|

pisa,

la cerimonia del ricordo e delle scuse

1938-2018,

l'Università italiana

e il gesto per risarcire la storia

“Spettava a noi risarcire? Non so dirlo. C’è una cosa di cui ho

certezza: noi siamo quelli venuti qui dopo coloro che, accecati, fecero

del male alle vostre madri e ai vostri padri, ed è per questo che

sentivamo di dovervi questo riconoscimento”.

“Spettava a noi risarcire? Non so dirlo. C’è una cosa di cui ho

certezza: noi siamo quelli venuti qui dopo coloro che, accecati, fecero

del male alle vostre madri e ai vostri padri, ed è per questo che

sentivamo di dovervi questo riconoscimento”.

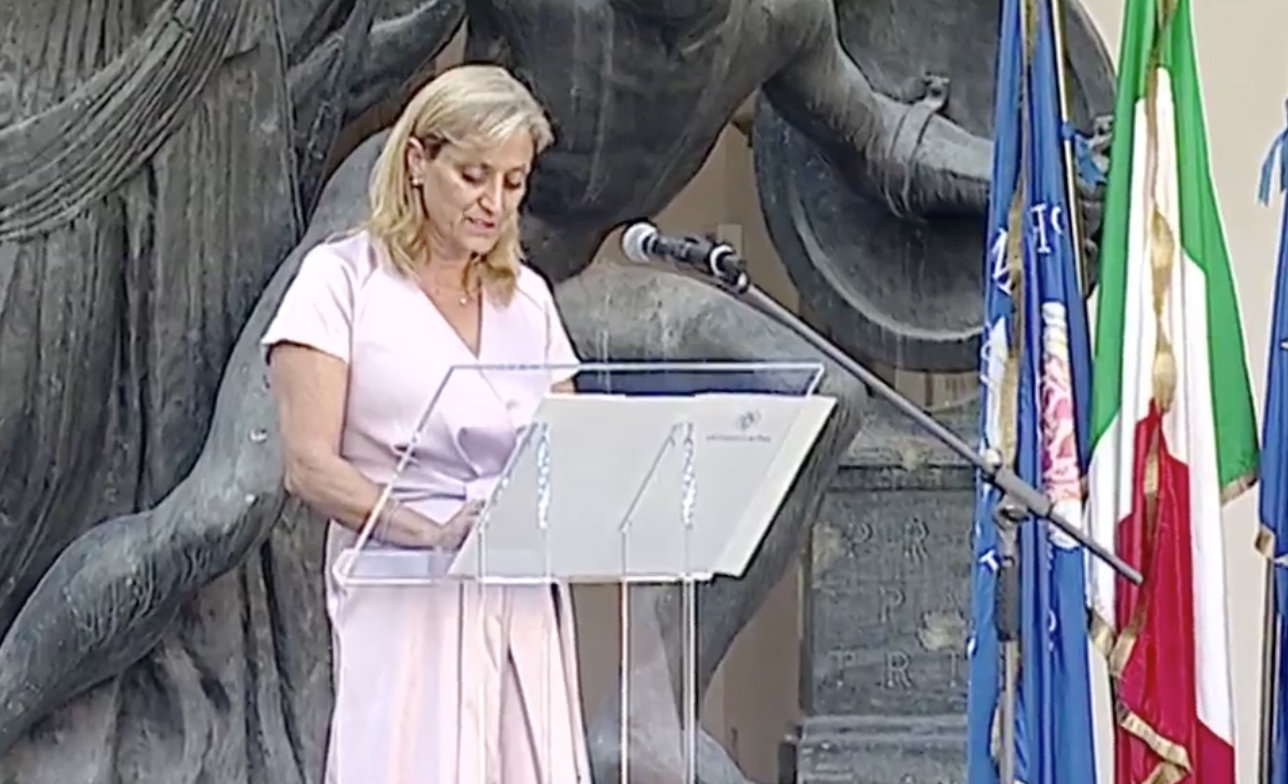

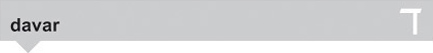

Un lungo applauso saluta le parole del rettore dell’Università di Pisa

Paolo Mancarella, che col suo intervento ha aperto la solenne

“Cerimonia del ricordo e delle scuse” organizzata dall’ateneo pisano in

collaborazione con la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore

Sant’Anna, la Scuola IMT Alti studi Lucca, affiancate in questo impegno

da tutte le Università italiane, con l’apprezzamento del Presidente

della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell’ottantesimo

anniversario dalla promulgazione delle Leggi razziste da parte del

fascismo.

Un

momento alto di ricordo, riflessione e presa di coscienza sia storica

che morale sull’infame cacciata di studenti e docenti ebrei dalle aule

che guarda non soltanto al passato, alle sofferenze che furono inflitte

ai singoli e all’intera collettività ebraica, ma anche e

necessariamente al futuro, all’idea di società da costruire e

difendere, condiviso sul palco del Cortile del Palazzo della Sapienza

che ha visto riuniti rettori da tutto il paese, rappresentanti di

istituzioni e leader ebraici, assieme alla presidente dell’Unione delle

Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni. Un

momento alto di ricordo, riflessione e presa di coscienza sia storica

che morale sull’infame cacciata di studenti e docenti ebrei dalle aule

che guarda non soltanto al passato, alle sofferenze che furono inflitte

ai singoli e all’intera collettività ebraica, ma anche e

necessariamente al futuro, all’idea di società da costruire e

difendere, condiviso sul palco del Cortile del Palazzo della Sapienza

che ha visto riuniti rettori da tutto il paese, rappresentanti di

istituzioni e leader ebraici, assieme alla presidente dell’Unione delle

Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni.

“Nelle parole pronunciate – ha osservato la Presidente UCEI, raggiunta

poi dal rettore per un simbolico abbraccio – ricerchiamo la

consapevolezza che il chiedere scusa non ha un l’ingenuo fine

riparatorio di quanto è svanito e cancellato e di quanto è stato

orrendamente vissuto, ma il riconoscimento della distorta ragione,

dell’indomita acquiescenza, della penetrante indifferenza,

dell’aggravante che pesa sulla comunità dei dotti e degli scienziati

per aver ideato quel manifesto e sottoscritte quelle idee, assieme ad

una l’assunzione di responsabilità per il futuro e per le generazioni

future di accademici e scienziati”.

Una

targa a perenne memoria di quanto accaduto oggi è stata svelata al

termine della cerimonia da Mancarella e Di Segni, come messaggio alle

nuove generazioni e ai frequentatori dell’ateneo. Una

targa a perenne memoria di quanto accaduto oggi è stata svelata al

termine della cerimonia da Mancarella e Di Segni, come messaggio alle

nuove generazioni e ai frequentatori dell’ateneo.

A riconoscere il particolare significato della cerimonia le parole

della senatrice a vita Liliana Segre, intervenuta con un video

messaggio.

Leggi

|

pisa,

la cerimonia - la presidente ucei

Le

scuse dell'Accademia italiana

"Un messaggio da tener vivo”

Magnifico Rettore Mancarella, Illustre Presidente Crui Manfredi,

Ambasciatore Sachs, Rav Arbib, Autorità, illustri ospiti

Magnifico Rettore Mancarella, Illustre Presidente Crui Manfredi,

Ambasciatore Sachs, Rav Arbib, Autorità, illustri ospiti

Oggi, in questo Ateneo, dinanzi a noi – rappresentanti delle comunità

ebraiche in Italia – con emozione e solennità sono state pronunciate

parole e riflessioni importanti che abbiamo ascoltato con il cuore e

con la mente.

È la parola “legge” con il suo perché sociale, la sua forza vincolante

e la sua funzione essenziale di tutela e di regolazione dello spazio

relazionale, al centro della nostra riflessione. Com’è potuto accadere

nel ’38 che un insieme di provvedimenti voluti e votati da esseri umani

– a ciò delegati in rappresentanza del popolo – siano divenuti

strumento che normalizzava un antico odio, ordinandone l’attuazione in

ogni ambito dell’essere e per ogni avere? Perché dire no alla legge era

più giusto che dire sì e sulla base di quale principio più alto

invocare giustizia?

Appena ieri è terminata la festività del Kippur, giorno dedicato

all’introspezione e all’espiazione, riflettendo sulle nostre colpe e

riaffermando propositi per l’anno a venire, riunendosi e recitando

preghiere tramandate da secoli di padre in figlio. Abbiamo più volte

nel corso della giornata ribadito – sia al singolare che al plurale –

sia rivolgendoci a D-o sia al prossimo – che non siamo stati capaci di

rispettare la legge, di riconoscere verità, di respingere maldicenza e

superbia. I nostri torti nascono dalla inosservanza delle norme

(divine) e non dall’obbedienza, ed invero il tema del perdono è

complesso, intreccia rigore, libero arbitrio, coerenza, aspettative e

speranze di cambiamenti.

La nostra generazione ha ricevuto da chi ha vissuto l’esclusione –

allora studenti o docenti – un messaggio ed una missiva che non ha

carattere di rivendicazione o restituzione di odio ma di vigilanza e

rispetto della libertà e del riconoscimento dell’altro, “altro” che è

“noi” società italiana, e di partecipazione alla ricostruzione e allo

sviluppo culturale ed accademico del paese e dell’Europa.

Noemi Di Segni,

Presidente Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

Leggi

|

pisa,

la cerimonia - il rettore dell'Università

Le

scuse dell'Accademia italiana

“Riconoscimento doveroso”

Ci

sono giorni in cui è bene che il presente incontri il passato, oggi

abbiamo voluto che fosse uno di questi. Ci

sono giorni in cui è bene che il presente incontri il passato, oggi

abbiamo voluto che fosse uno di questi.

Qui, molti anni fa, sono avvenute cose che non sarebbero mai dovute

accadere. E noi vogliamo ricordarlo. Ci sono vite che, a partire da

questo luogo, sono state sospese, stravolte, distrutte. Diremo di loro

e di quel che accadde. Anche altrove, anche ad altri, anche prima,

anche dopo, con la speranza che questo non succeda mai più.

Nel 1938 il fascismo varò le leggi di persecuzione degli ebrei, e la

burocrazia statale, obbediente, agì con sorprendente efficienza. Con un

formulario dettagliato – albero genealogico, parentele, indirizzo,

proprietà, conto corrente – si procedette al “censimento” dei 47 mila

italiani ebrei e degli oltre 10 mila stranieri ebrei residenti in

Italia. Gli elenchi vennero tenuti aggiornati, cosicché, cinque anni

dopo, nel 1943, gli occupanti nazisti, con l’ausilio zelante dei

funzionari di Salò, poterono andare a colpo sicuro, deportarne più di

8.000 e ucciderne 7.172.

Settemila-cento-settantadue esseri umani.

Fu a due passi da noi, nella tenuta di San Rossore, – tradizionale

residenza estiva di Casa Savoia – che, ottant’anni fa, Vittorio

Emanuele III firmò il primo provvedimento antisemita voluto dal regime

fascista: il regio decreto legge n. 1390. Si trattava di sette brevi

articoli.

Usando la formula “sospensione del servizio” si stabiliva che – assieme

a studenti, presidi, insegnanti, di tutte le “scuole del regno” –

fossero espulsi dalle università: professori, assistenti, aiuti e

liberi docenti. Si precluse, inoltre, agli studenti ebrei di iscriversi

per quello e per i successivi sei anni.

I “Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista”

colpivano il settore che più di ogni altro rende un paese libero:

quello della formazione, dell’educazione e della ricerca.

La politica antiebraica perseguita dal fascismo nella scuola e

nell’università risultò persino più drastica delle misure adottate

dalla Germania hitleriana e dal governo della Francia di Vichy. Quel

decreto fu applicato, senza eccezioni, dai rettori di tutti gli atenei

italiani: i rettori obbedirono.

Paolo Mancarella, rettore

Università di Pisa

Leggi

|

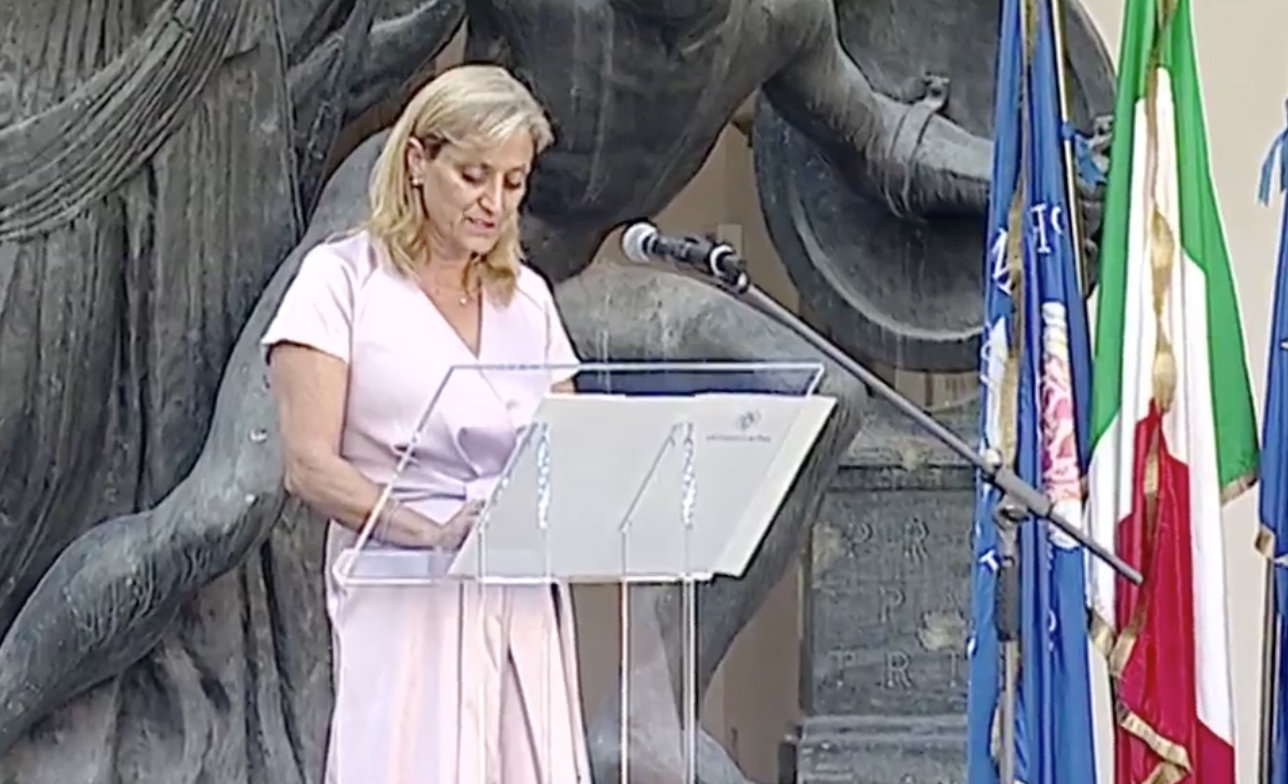

milano

e rovereto, le mostre sulla sarfatti

Margherita,

signora Novecento

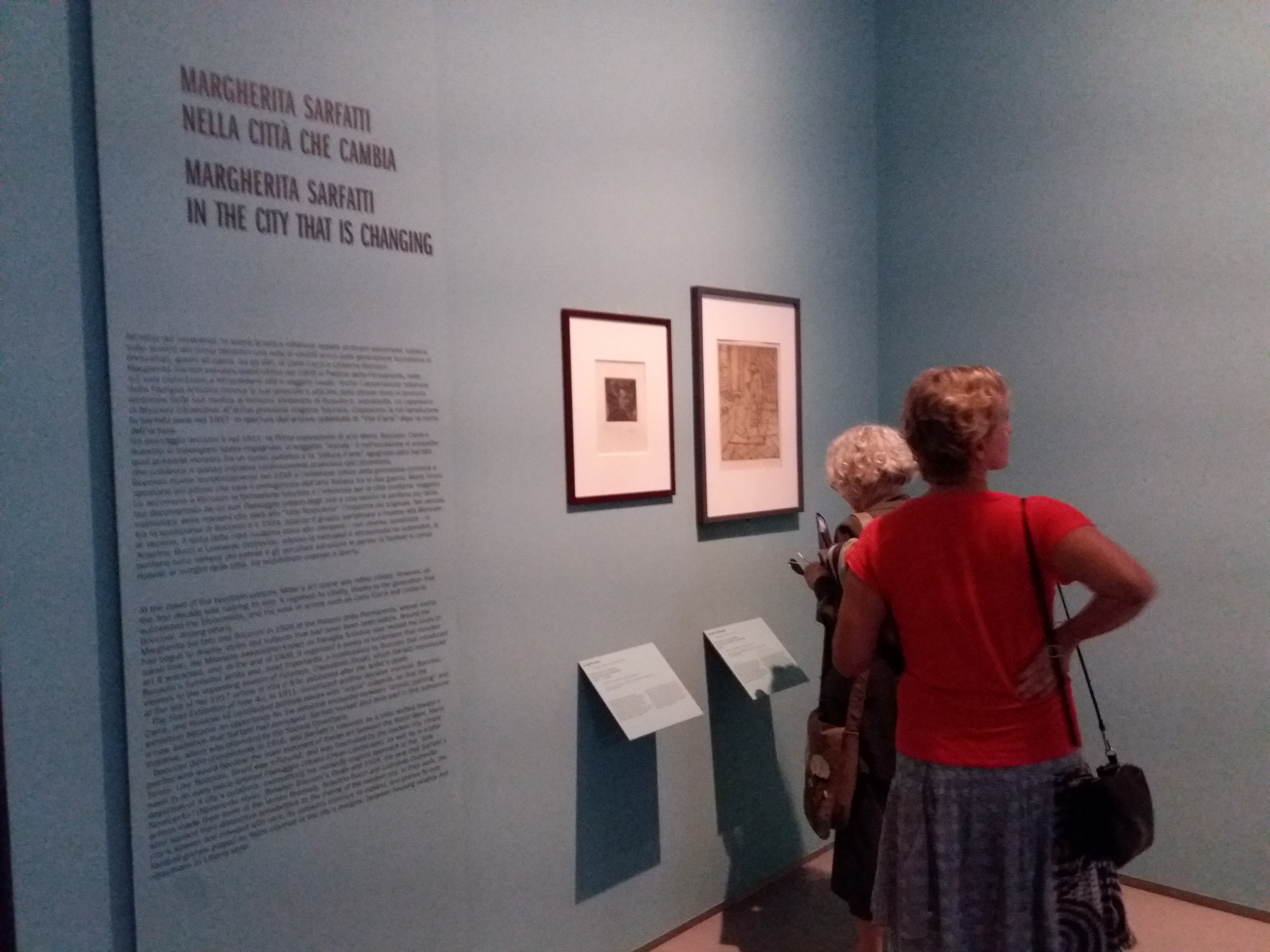

“Raccontare

Margherita Sarfatti con uno sguardo contemporaneo, con una visione

circolare, capace di cogliere le mille sfaccettature e

contraddizioni di una personalità articolata, potente e sensibile ma

anche fragile in un contesto storico segnato da un lato dal mito della

modernità, dal culto dell'innovazione e dall'altro dalle tragedie

delle leggi razziali e di due guerre mondiali, è un compito complesso

se si vuole cercare una lettura approfondita senza cadere in

stereotipi”. Le parole di Anna Maria Montaldo, direttrice del Museo del

Novecento di Milano spiegano con chiarezza la difficoltà e il lavoro

dietro alle due mostre dedicate alla figura di Margherita Sarfatti che

dal 21 settembre al 24 febbraio saranno ospitate proprio al Museo del

Novecento e al Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e

Rovereto. Presentate nelle scorse ore a Milano, le due mostra

raccontano un personaggio eclettico e originale come Margherita

Sarfatti, e le restituiscono il ruolo di protagonista del mondo

culturale dello scorso secolo, come raccontato da Ada Treves su Pagine

Ebraiche di settembre. “Raccontare

Margherita Sarfatti con uno sguardo contemporaneo, con una visione

circolare, capace di cogliere le mille sfaccettature e

contraddizioni di una personalità articolata, potente e sensibile ma

anche fragile in un contesto storico segnato da un lato dal mito della

modernità, dal culto dell'innovazione e dall'altro dalle tragedie

delle leggi razziali e di due guerre mondiali, è un compito complesso

se si vuole cercare una lettura approfondita senza cadere in

stereotipi”. Le parole di Anna Maria Montaldo, direttrice del Museo del

Novecento di Milano spiegano con chiarezza la difficoltà e il lavoro

dietro alle due mostre dedicate alla figura di Margherita Sarfatti che

dal 21 settembre al 24 febbraio saranno ospitate proprio al Museo del

Novecento e al Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e

Rovereto. Presentate nelle scorse ore a Milano, le due mostra

raccontano un personaggio eclettico e originale come Margherita

Sarfatti, e le restituiscono il ruolo di protagonista del mondo

culturale dello scorso secolo, come raccontato da Ada Treves su Pagine

Ebraiche di settembre.

"Raccontiamo

una straordinaria artefice d’arte e cultura e una stagione complessa

della nostra storia nazionale ed europea: un Novecento che ha prodotto

allo stesso tempo innovazioni straordinarie e pericolose regressioni

storiche". È così che il sindaco Giuseppe Sala presenta "Margherita

Sarfatti. Segni, colori e luci a Milano" la mostra che aprirà il 21

settembre al Museo del Novecento, in parallelo con "Margherita

Sarfatti. Il Novecento Italiano nel mondo", che il giorno successivo

accoglierà i visitatori al Mart, il Museo di arte moderna e

contemporanea di Trento e Rovereto. Due ritratti di una donna aperta e

libera, capace di dare slancio al nuovo in tanti e diversi campi

dell’arte, raccontata seguendo due direttrici: a Milano, il suo

rapporto con la città dove si trasferisce nel 1902, e la sua capacità

di internazionalizzare l’arte nazionale, e a Rovereto, dove la mostra

si concentra sulle mostre di Novecento Italiano che promosse

all’estero, a partire dal 1926, la connessione con le avanguardie

europee".

Ada Treves, Pagine

Ebraiche Settembre 2018

Leggi

|

Bilancio

Sociale 8 / Politica e valori

Rispetto

dei diritti, lotta attuale

I

mesi alle spalle sono stati caratterizzati da un forte impegno pubblico

dell'Unione in difesa dei valori che sono patrimonio inalienabile di

una società progredita come quella italiana. E quindi rispetto della

dignità umana, delle diversità, della legalità. Si è chiesta la

Presidente UCEI Noemi Di Segni in occasione dell'80esimo anniversario

dalla pubblicazione della rivista fascista La difesa della razza:

"Quanto si è radicato nella cultura della nostra società, italiana ed

europea, il rispetto per il diritto alla vita, della dignità umana,

dell’uguaglianza degli esseri umani non solo dinanzi alla legge ma

anche dinanzi agli uomini? Alla luce di quanto viviamo oggi, con il

crescente manifestarsi di atti di intolleranza razziale, odio e

pericolosa radicalizzazione, purtroppo alimentati e legittimati anche

da esponenti delle istituzioni, questo percorso appare incompiuto e

ancor più faticoso". Una sfida che ha in Liliana Segre, la Testimone

della Shoah nominata in gennaio senatrice a vita dal Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella, un punto di riferimento. I

mesi alle spalle sono stati caratterizzati da un forte impegno pubblico

dell'Unione in difesa dei valori che sono patrimonio inalienabile di

una società progredita come quella italiana. E quindi rispetto della

dignità umana, delle diversità, della legalità. Si è chiesta la

Presidente UCEI Noemi Di Segni in occasione dell'80esimo anniversario

dalla pubblicazione della rivista fascista La difesa della razza:

"Quanto si è radicato nella cultura della nostra società, italiana ed

europea, il rispetto per il diritto alla vita, della dignità umana,

dell’uguaglianza degli esseri umani non solo dinanzi alla legge ma

anche dinanzi agli uomini? Alla luce di quanto viviamo oggi, con il

crescente manifestarsi di atti di intolleranza razziale, odio e

pericolosa radicalizzazione, purtroppo alimentati e legittimati anche

da esponenti delle istituzioni, questo percorso appare incompiuto e

ancor più faticoso". Una sfida che ha in Liliana Segre, la Testimone

della Shoah nominata in gennaio senatrice a vita dal Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella, un punto di riferimento.

Leggi

|

| Setirot

- Conti con il passato |

Perché

credo profondamente che Kippur sia un giorno – o meglio un processo, un

percorso – assolutamente universale? Perché significa fare, davvero, i

conti con il proprio passato. Perché

credo profondamente che Kippur sia un giorno – o meglio un processo, un

percorso – assolutamente universale? Perché significa fare, davvero, i

conti con il proprio passato.

Stefano Jesurum, giornalista

Leggi

|

| In

ascolto - L'elegia di rav Kara |

Siamo

giunti al termine del tempo scandito dalle selichot, i testi poetici di

supplica con cui si invocano la misericordia e il perdono e che mettono

al centro i tredici attributi della misericordia di Dio (Esodo 34,

6-7). Si tratta di componimenti dalla storia complessa, a cui hanno

contribuito i saggi di Babilonia, i talmudisti e i payyetanim (autori

di eleganti e raffinati poemi liturgici) più o meno celebri, tra cui

anche Yehudah Halevi e Shlomo Ibn Gabirol.

Siamo

giunti al termine del tempo scandito dalle selichot, i testi poetici di

supplica con cui si invocano la misericordia e il perdono e che mettono

al centro i tredici attributi della misericordia di Dio (Esodo 34,

6-7). Si tratta di componimenti dalla storia complessa, a cui hanno

contribuito i saggi di Babilonia, i talmudisti e i payyetanim (autori

di eleganti e raffinati poemi liturgici) più o meno celebri, tra cui

anche Yehudah Halevi e Shlomo Ibn Gabirol.

Tra questi vi è Avigdor Kara (XIV – XV sec.) rabbino, studioso di

Talmud, cabalista e poeta che “conosceva la dolcezza dei canti”, come

recita il suo epitaffio nel cimitero di Praga.

Maria Teresa Milano

Leggi

|

| Padri

e figli |

"Possiate

essere meritevoli di vivere molti anni, voi figli e padri qui riuniti,

con gaudio ed esultanza, in quest'ora di chiusura delle preghiere. Dio

che sei temibile nelle Tue opere! Facci conseguire l'assoluzione in

quest'ora di chiusura delle preghiere", abbiamo cantato all'inizio di

Ne'ilà in chiusura di questo Yom HaKippurum. "Possiate

essere meritevoli di vivere molti anni, voi figli e padri qui riuniti,

con gaudio ed esultanza, in quest'ora di chiusura delle preghiere. Dio

che sei temibile nelle Tue opere! Facci conseguire l'assoluzione in

quest'ora di chiusura delle preghiere", abbiamo cantato all'inizio di

Ne'ilà in chiusura di questo Yom HaKippurum.

Sara Valentina Di Palma

Leggi

|

| Porta

Pia, simbolo di laicità |

A

148 anni da quella breccia che liberò Roma aprendole la strada al

divenire capitale e che schiuse, finalmente, le porte del ghetto

romano, l'evento storico legato a Porta Pia , assurto a simbolo della

Laicità dello Stato (ancora lontana dall'essere pienamente realizzata

nonostante le previsioni costituzionali), è ben lungi dall'essere mera

rievocazione storica per "nostalgici". A

148 anni da quella breccia che liberò Roma aprendole la strada al

divenire capitale e che schiuse, finalmente, le porte del ghetto

romano, l'evento storico legato a Porta Pia , assurto a simbolo della

Laicità dello Stato (ancora lontana dall'essere pienamente realizzata

nonostante le previsioni costituzionali), è ben lungi dall'essere mera

rievocazione storica per "nostalgici".

Gadi Polacco

Leggi

|

|

|

Giorgio Berruto

Giorgio Berruto

In

luglio una lettera di minacce, con intimidazioni a sfondo antisemita,

era stata recapitata per posta nella sede dell’associazione culturale

Arte in Memoria. Destinataria la sua presidente Adachiara Zevi, che è

promotrice del progetto Memorie d’inciampo a Roma e della biennale di

arte contemporanea Arte in Memoria nella sinagoga di Ostia Antica. Da

quell’iniziativa è scaturita in risposta una petizione di solidarietà,

che ha raggiunto 700 firme.

In

luglio una lettera di minacce, con intimidazioni a sfondo antisemita,

era stata recapitata per posta nella sede dell’associazione culturale

Arte in Memoria. Destinataria la sua presidente Adachiara Zevi, che è

promotrice del progetto Memorie d’inciampo a Roma e della biennale di

arte contemporanea Arte in Memoria nella sinagoga di Ostia Antica. Da

quell’iniziativa è scaturita in risposta una petizione di solidarietà,

che ha raggiunto 700 firme.