J-Ciak – Il principe di Hamas

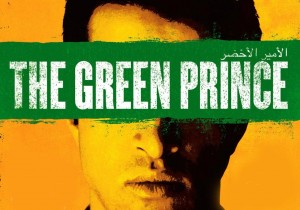

Collaborare con Israele “è la cosa più vergognosa che si può fare nel mio paese”, dice. Eppure, a 17 anni, Mosad Hassan Yousef, è talmente disgustato dalla violenza e dalla brutalità di Hamas da decidere di collaborare con lo Shin Bet. È un’inversione di rotta drammatica per uno come lui, destinato a raccogliere l’eredità del padre Sheikh, fondatore e leader di Hamas nella West Bank. Tanto drammatica che, se non fosse vera, sembrerebbe uscita da un thriller di terza categoria. A raccontarla è ora un film, “Il figlio di Hamas – The Green Prince” di Nadav Schirman, da oggi nelle sale italiane che va visto per capirne di più delle complesse dinamiche mediorientali.

Collaborare con Israele “è la cosa più vergognosa che si può fare nel mio paese”, dice. Eppure, a 17 anni, Mosad Hassan Yousef, è talmente disgustato dalla violenza e dalla brutalità di Hamas da decidere di collaborare con lo Shin Bet. È un’inversione di rotta drammatica per uno come lui, destinato a raccogliere l’eredità del padre Sheikh, fondatore e leader di Hamas nella West Bank. Tanto drammatica che, se non fosse vera, sembrerebbe uscita da un thriller di terza categoria. A raccontarla è ora un film, “Il figlio di Hamas – The Green Prince” di Nadav Schirman, da oggi nelle sale italiane che va visto per capirne di più delle complesse dinamiche mediorientali.

Tratto dall’autobiografia dello stesso Mosab – intitolata Figlio di Hamas, edita in Italia da Gremese – il documentario, premiato dal Sundance Audience Award, affronta la vicenda in una chiave molto diversa da quella abituale nei film dedicati allo spionaggio o al terrorismo. Più che dalla pura azione, Nadav Schirman è affascinato dalla dinamica delle relazioni che s’intrecciano in quella zona, per forza di cose ambigua, che circonda gli 007. Come cambia il rapporto con le mogli, i figli, i genitori, gli agenti reclutatori, gli amici, quando celare la propria identità è una faccenda di vita o di morte?

Il regista si era già posto questi interrogativi in altri due film, che con “Il figlio di Hamas” vanno a comporre oggi un’interessante trilogia. Nel 2007, in “The Champagne Story”, Schirman aveva narrato la storia di Ze’ev Gur Arie, che sotto il nome di Wolfgang Lot aveva lavorato come spia nell’Egitto di Nasser. Lì aveva condotto una vita di gran lusso e si era perfino sposato. Anche se un’altra moglie e un figlio, che il regista aveva intervistato per il film, lo attendevano a Parigi dove lui regolarmente faceva ritorno fingendosi un uomo d’affari. Nel 2013 era stata invece la volta di “In the Darkroom”, che ha come protagonista Magdalena Kopp, moglie di Carlos, uno dei terroristi più famosi del mondo, e madre di sua figlia.

Con un approccio simile il regista israeliano esplora ora i sentimenti, i dubbi e le paure di Mosab, attraverso un’intervista in presa diretta girata nell’arco di nove giorni che nel documentario è alternata a spezzoni d’epoca. Il giovane, si viene così a sapere, non si nasconde che collaborare con Israele è per i suoi un tradimento imperdonabile, ma sceglie di farlo perché, dice, “i sostenitori di Hamas – dice – non si curano della vita dei palestinesi, degli israeliani o degli americani ma solo di se stessi e della loro ideologia”. Mosab non nasconde la sua paura (“ero un bersaglio, potevo essere ucciso ogni giorno”) né il suo straniamento (“nessuno sa cosa stai facendo e inizi a perdere il senso della realtà”), ma difende le ragioni della sua decisone.

Un prezioso sostegno gli viene dall’agente dello Shin Bet che l’ha reclutato, Gonen Ben Itzhak. I loro padri erano stati nemici – quello di Mosab alla guida di Hamas, quello di Gonen nella lotta antiterrorismo. I figli si legano però nel corso del tempo in un rapporto di fiducia e amicizia che si conferma nel momento del bisogno. Quando Mosab, ormai uscito allo scoperto ed emigrato negli Stati Uniti, rischia di essere espulso perché sospettato di terrorismo, Gonen non esiterà a bruciare la sua stessa copertura testimoniando pubblicamente quale ruolo importante il “principe verde” abbia avuto per dieci anni nella lotta a Hamas. “Che ciò possa accadere – commenta il regista – mi ha comunicato un profondo senso di speranza”.

Daniela Gross

(23 aprile 2015)