SCAFFALE – La lotta di Giacobbe, un enigma attraverso i secoli

Delle tante pagine bibliche che hanno, nei secoli, dato spunto a svariate letture e interpretazioni – sul piano religioso, letterario, filosofico, artistico –, una delle più famose ed enigmatiche, com’è noto, è il passo del libro della Genesi (32. 23-33) in cui Giacobbe, in procinto di affrontare il fratello Esaù, nell’attraversare il fiume Iabbòq, in un luogo che poi sarebbe stato detto Panuel, incontra uno sconosciuto, col quale ingaggia una lunga, singolare lotta, che dura l’intera notte, fino all’alba. È davvero difficile che un combattimento – se di questo si tratta veramente – duri tanto a lungo.

Ma è davvero uno scontro, un duello? O forse un dialogo, o, addirittura, una “danza”?. I due, durante il confronto, si scrutano, si parlano. Il misterioso Avversario, non riuscendo a prevalere sul patriarca, lo ferisce alla giuntura dell’anca, e gli chiede di lasciarlo andare, perché sta per spuntare l’aurora. Ma Giacobbe risponde: «Non ti lascerò andare, finché tu non mi abbia benedetto!». Al che l’antagonista gli chiede «Qual è il tuo nome?». Giacobbe risponde, ma l’altro gli dice che quello non sarà più il suo nome: «Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con gli esseri divini e con gli esseri umani e hai prevalso!». Ma anche Giacobbe-Israele vuole conoscere il nome del suo interlocutore: «Ti prego, dimmi il tuo nome!». Ma la risposta non gli viene data. Il patriarca capisce, però, che si tratta di un emissario del Signore: “ho visto un essere divino faccia a faccia e la mia vita è rimasta salva!”»

Il testo biblico ricorda che, in memoria di questo misterioso incontro-scontro, in futuro i figli di Israele avrebbero evitato di cibarsi del nervo sciatico degli animali. Uno dei soli tre precetti (dei 613 contati da Maimonide) del Ta-Na-K formulati nel libro della Genesi (accanto al dovere di crescere e moltiplicarsi e al patto, berìt, tra Abramo e il Signore, siglato con la circoncisione). Sul significato di questa mitzvà, di questo comandamento divino, si sono susseguite nel tempo diverse e discordanti interpretazioni, tutte legate, in qualche modo, all’essenza dell’identità d’Israele, che diventa tale attraverso una lotta, una ferita e una trasformazione.

Abramo, il primo ebreo, risponde alla chiamata del Signore, che si fa da lui riconoscere, e anch’egli, a seguito del berìt, cambia nome (da Abram in Abra’am), ma non è colpito dall’Altissimo, e non si trasforma in un’altra persona. Giacobbe non sa chi sia il suo Avversario, ma recherà per sempre nella sua carne il segno della lotta, e subisce una radicale metamorfosi: Israele non è ancora il nome di un popolo, ma quando lo diventerà, attraverso le dodici tribù generate da Giuseppe e i suoi fratelli, tutti i suoi componenti dovranno ricordare, per sempre, di essere il frutto di un duello, di una metamorfosi e di una ferita. «Qualcosa di quella ferita resterà impresso nella storia, da sempre dimidiata, del popolo che erediterà il suo nuovo nome».

Da questo affascinante e inquietante passo Roberto Esposito – i cui libri sono tradotti in diverse lingue e pubblicati in molti Paesi – trae spunto per una ricognizione di grande interesse e suggestione, che, al di là dell’indubbia difficoltà e problematicità del tema trattato, riuscirà certamente a catturare l’attenzione di lettori di diversa estrazione, formazione e livello culturale. Il misterioso episodio biblico, nota Esposito in I volti dell’Avversario. L’enigma della lotta con l’Angelo (Einaudi, 2014) «fa letteralmente irruzione nel ciclo della Genesi, determinando una sospensione, una frattura inaspettata».

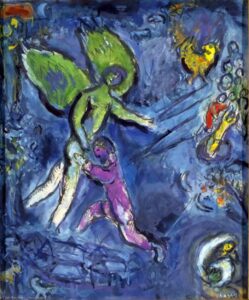

«Irriducibili a ogni interpretazione condivisa, emersi da uno strato profondo e risalente del racconto biblico, quei versi costituiscono una cesura rispetto a ciò che li precede. In essi il testo appare come immobilizzato in una sorta di sincope del senso, per poi ripartire verso una direzione imprevista, non derivata dagli eventi precedenti. Si tratta di una parentesi, quasi un fuori testo, intorno al quale, tuttavia, la scrittura biblica ruota, riprendendo energia narrativa e conferendo al protagonista una diversa personalità che ne farà il capostipite del popolo ebraico». Esposito dichiara che oggetto della sua analisi non sono specificamente i versi del passo della Torah, «quanto piuttosto la loro straordinaria irradiazione nella tradizione culturale nella degli ultimi due secoli in ambito filosofico, letterario, artistico, politico e psicoanalitico». Proprio perché il significato del testo appare oscuro, criptico e nascosto, esso ha sollecitato la fantasia e la capacità creativa di una molteplicità di protagonisti della cultura moderna, da Rembrandt a Elie Wiesel, da Chagall a Brueggemann, da Redon a Gauguin a Epstein e altri. Il suo, dunque, è anche un libro – di alta intensità e forza evocativa – sulla storia dell’arte e del pensiero moderno, di fronte all’eterno problema della lotta, dell’incontro con l’Altro, con l’Avversario. Nonché una interrogazione sul «nemico storico, e anche ‘metafisico’, di Israele – un nemico non di tre decenni o di tre secoli, ma di tre millenni». Il quale, a volte, pare celarsi dietro il volto invisibile del Deus absconditus, che tale deve restare: «Nessun uomo mi vedrà e poi resterà vivo» (Ex. 33.20).

L’autore dichiara che, quando ha intrapreso il suo lavoro, non erano ancora avvenuti i fatti del 7 ottobre, e le loro conseguenze. Ma è indubbio che il momento storico in cui il volume vede la luce aggiunge ulteriore significato alle sue pagine. Coincidenza vuole che, in un saggio da me scritto proprio sul tale catastrofe, in un libro da me stesso curato (Come tutto è cambiato dopo il Sette Ottobre, Sopher Editore) abbia citato – senza avere ovviamente letto il volume di Esposito, che è apparso un mese dopo – proprio l’episodio del guado di Panuel. Era forse inevitabile che lo facessi, ma l’ho fatto in senso, per così dire, di rifiuto, probabilmente per un’esigenza di viscerale rigetto della presunta ‘metafisicità’ dei nemici di Israele: «Credo», ho scritto, «che sarebbe giusto che la memoria del giorno maledetto non venga fatta valere come un ennesimo richiamo – di cui non c’è alcun bisogno – alla ferita di Panuel, ma come ricordo – di cui ci sarebbe invece molto bisogno – del momento in cui è stato segnato sulla fronte del resto dell’umanità un nuovo marchio di Caino».

La lettura del libro mi ha dolorosamente riportato a una realtà che assume la forma di un destino: nessun rifiuto è possibile, l’Avversario ci insegue, anche se noi non vorremmo incontrarlo, e non gli chiediamo alcuna benedizione, né, soprattutto, maledizione.

Ma nulla impedisce di pensare che anche l’Avversario sia rimasto ferito, che lo stesso Dio possa soffrire, se la stessa creazione è stata interpretata come uno Tzim-tzum Adonài: una dolorosa “ritirata” del Signore, che ha lasciato l’uomo solo, «nato per il dolore come l’uccello per il volo» (Giobbe 5.7).

Scaffale è a cura di Francesco Lucrezi, docente di Diritti antichi all’Università di Salerno