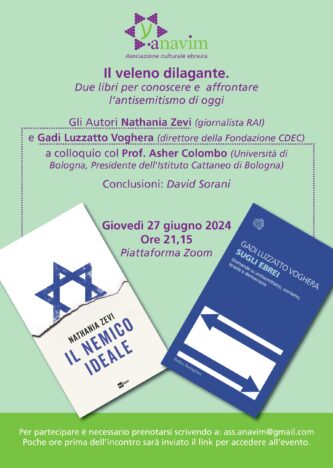

L’INCONTRO – Due libri per combattere l’antisemitismo

Due libri «per conoscere e affrontare l’antisemitismo di oggi».

Due libri «per conoscere e affrontare l’antisemitismo di oggi».

Un’iniziativa online dell’associazione culturale ebraica torinese Anavim proporrà due testi di recente uscita all’attenzione del pubblico. Si tratta de Il nemico ideale (Rai libri) della giornalista del servizio pubblico Nathania Zevi e di Sugli ebrei (ed. Bollati Boringhieri) del direttore della Fondazione Cdec Gadi Luzzatto Voghera.

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom ed è in programma giovedì 27 giugno alle 21.15. Con gli autori si confronterà il professor Asher Colombo, presidente dell’Istituto Cattaneo di Bologna e docente dell’Università degli studi locale. Concluderà l’incontro una riflessione di David Sorani.

Per partecipare e avere le relative credenziali è necessario prenotarsi via mail scrivendo a: ass.anavim@gmail.com

Ebrei e Israele, falsi miti e veri pregiudizi

Una guida un po’ provocatoria e polemica, scorrevole, con diversi accenni autobiografici e allo stesso tempo storicamente documentata sugli ebrei, l’ebraismo e Israele. Il direttore della Fondazione Cdec Gadi Luzzatto Voghera esce in libreria con il saggio Sugli ebrei: Domande su antisemitismo, sionismo, Israele e democrazia (Bollati Bolinghieri) e si propone di smontare, mettendosi a tu per tu con il lettore, molti pregiudizi e incomprensioni sul mondo ebraico. Lo fa da storico, chiarendo prima alcune nozioni di base e sottolineando come la rappresentazione nell’opinione pubblica di chi è ebreo è molto distante dalla realtà «L’ebreo è conosciuto e riconosciuto sulla base di profondi e radicati pregiudizi alimentati dalla propaganda antiebraica molto più di quanto non sia noto nella sua effettiva identità culturale e religiosa. L’ebreo immaginato è assai diverso dall’ebreo reale», avverte Luzzatto Voghera.

Oltre alla spiegazione di alcuni concetti chiave, lo storico fa alcune incursioni in altri ambiti, dalla letteratura al teatro al cinema, per spiegare l’intreccio con la cultura ebraica. «La passione del mondo ebraico per la rappresentazione scenica – teatrale o cinematografica – ha origini storiche solide e riconoscibili. Si dovrebbe risalire alle compagnie teatrali ebraiche nell’Italia del Rinascimento, ma anche in epoche successive si registra una certa sensibilità, forse favorita dalla ritualità tradizionale che prevedeva momenti di allegria conviviale specialmente durante la festa di Purim (il “carnevale ebraico”), spesso animata da scenette e vere e proprie forme di recitazione», scrive Luzzatto Voghera.

Analisi più ampia è dedicata alla politica e soprattutto al significato dell’aspirazione sionista, alle sue correnti, al suo essere una risposta al sempre più virulento antisemitismo della seconda metà dell’Ottocento. Il sionismo voleva «realizzare una nuova forma-stato in cui gli ebrei stessi potessero rifugiarsi e organizzare la loro vita sociale, economica e culturale, compresa quella religiosa, senza condizionamenti esterni. Si trattò di un movimento i cui caratteri furono molto simili in origine a quelli del Risorgimento italiano».

La distorsione del significato storico del sionismo, ricorda Luzzatto Voghera, mosse i primi passi nella Russia Sovietica stalinista. Qui il regime trasformò un movimento di autodeterminazione nazionale in un «fantasioso e propagandistico strumento delle lobby finanziarie al servizio dell’imperialismo statunitense» a danno della libertà dei popoli del Medio Oriente. Una retorica, ci ricordano Luzzatto Voghera e le ricerche dell’Osservatorio antisemitismo del Cdec, ancora molto presente oggi, seppur in forme adattate al contesto attuale.

Una retorica con cui lo storico si diverte a polemizzare nella seconda parte del libro, costruita come un botta e risposta ad alcune delle più popolari affermazioni antisemite, complottiste o semplicemente ignoranti legate a ebrei e Israele. Ad esempio un capitolo si intitola: «Non sono antisemita, sono antisionista! E non potrei essere antisemita, perché i primi semiti sono proprio gli arabi e i palestinesi ». A questa frase l’autore risponde come se fosse davanti a un vero interlocutore. E smonta pezzo per pezzo i cliché di chi sposa questa tesi, risuonata nelle università italiane.

Oltre a confutare l’idea che antisemitismo indichi una un’opposizione ai popoli semiti – se così fosse bisognerebbe dar per vera la falsa teoria della divisione in razze – Luzzatto Voghera chiarisce che dirsi antisionisti significa «opporsi all’idea che gli ebrei abbiano diritto all’affermazione di uno stato politico». Il percorso del libro continua nella decostruzione di altri miti più o meno odiosi, con molti riferimenti e intrecci tra cultura, ebrei e Italia. Un modo efficace per ricordare al pubblico come le comunità ebraiche siano parte integrante della storia nazionale.

L’autore sembra essersi divertito nel costruire questo saggio: un dialogo franco e aperto con il lettore, utile in tempi di grandi incomprensioni.