MUSICA – Horowitz e de Wijze: tornare a casa

Cominciarono l’8 marzo 1933 con il rogo dei libri di autori ebrei nella piazza centrale di Dresda; i lager non erano stati ancora aperti (il primo a Dachau aprirà il 22 marzo 1933) mentre le leggi antiebraiche erano ancora sul tavolo del legislatore e la caccia all’ebreo arrivò molto più tardi.

Per annichilire un popolo e minarne l’esistenza, si inizia risucchiandolo letteralmente dalla memoria altrui e ciò si ottiene distruggendone libri, arte e storia; in tal modo, qualcun altro scriverà libri e giornali diversi montando storie non vere, la gente ignorerà cosa sia realmente accaduto e – potenza del mainstream culturale – il mondo dimenticherà ancora più velocemente.

Se cancelli il testamento intellettuale, avrai un popolo biologicamente in vita ma senza identità e creatività, bussole del genere umano; è un rischio serio e attuale per tutti i popoli salvo quello ebraico che hanno provato a cancellare partendo proprio dai libri.

Come gigantesca pianta di papiro che cresce nelle acque della civiltà euromediterranea, quello ebraico è un popolo forgiato della stessa materia dei libri e non è rilegato a volume ma cucito a mo’ di rotolo come il Libro per eccellenza, la Torà; il tempo scorre circolarmente sulla Terra e per questa ragione gli ebrei costruiscono cattedrali sulla pietra del tempo anziché sulla sabbia dello spazio.

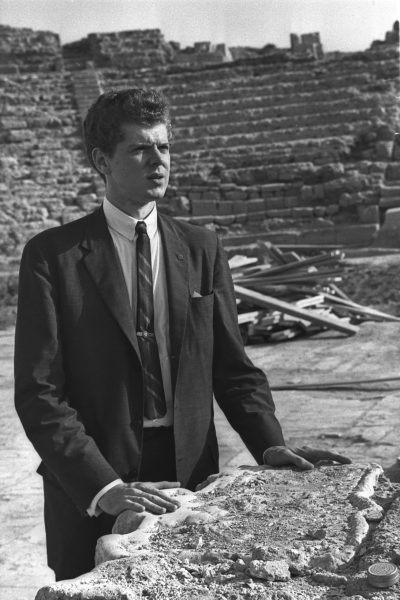

Nel 1958 a Mosca si svolse il prestigioso concorso pianistico internazionale Čajkovskij. In giuria sedevano Sviatoslav Richter, molto sovietico ma alquanto eccentrico e Emil Gilels, anch’egli molto sovietico ma più “istituzionalizzato” di Richter; accadde che Richter attribuì come punteggio 1 a tutti i concorrenti e il massimo dei voti unicamente al pianista americano Van Cliburn (nella foto in bianco e nero).

Nel 1958 a Mosca si svolse il prestigioso concorso pianistico internazionale Čajkovskij. In giuria sedevano Sviatoslav Richter, molto sovietico ma alquanto eccentrico e Emil Gilels, anch’egli molto sovietico ma più “istituzionalizzato” di Richter; accadde che Richter attribuì come punteggio 1 a tutti i concorrenti e il massimo dei voti unicamente al pianista americano Van Cliburn (nella foto in bianco e nero).

L’ispettore governativo apprese sgomento di ciò e pertanto chiese a Gilels di intercedere nei riguardi di Richter; non era ammissibile a Mosca in piena Guerra Fredda dare 1 a talentuosi pianisti sovietici e il massimo dei voti a un giovane pianista del Texas, il Partito non avrebbe mai gradito.

Richter capì l’antifona e convenne con Gilels di rivedere il sistema di punteggio, infatti al round successivo Richter attribuì…2 ai pianisti sovietici e il massimo dei voti a Van Cliburn; il giovane pianista del Texas stravinse il concorso Čajkovskij, il regime barcollava e le prime picconate al sistema le diede un grande pianista sovietico che premiò un geniale pianista americano.

Il più longevo ricordo del crepuscolo del regime sovietico non è la tanto decantata Perestrojka di Mikhail Gorbaciov bensì il concerto del grande pianista ebreo americano Vladimir Horowitz a Mosca nel 1986 dopo decenni senza mai metter piede in Unione Sovietica; nato nell’Ucraina zarista come Wladimir Samoilovic Gorowiz e fuggito dall’Ucraina sovietica (suo padre e suo fratello morirono nei campi di concentramento), tornò a suonare a Mosca in una sala gremita all’inverosimile.

Avevo 22 anni quando Horowitz suonò in quello storico concerto, erano le due del pomeriggio di domenica 20 aprile 1986 e il giornalista Mino Damato diede la linea a Mosca, il concerto era trasmesso in mondovisione; guardavo Horowitz che suonava letteralmente agganciato alla tastiera con una postura delle mani assurda per altri pianisti fuorché per lui, suonava e suoi occhi brillavano.

Era tornato a casa.

L’Europa attuale assomiglia al bulletto pluribocciato che non studia mai e arriva a scuola puntualmente impreparato, senza penna, libri e quaderno e durante l’ora di storia sbraita, batte il pugno sul banco e apostrofa l’insegnante che intende mettergli due all’interrogazione; dopo 80 anni dai fatti che ci riguardano, pensavamo di essere all’alba di una nuova era e invece siamo ancora alla Notte dei Cristalli e questa ahimè sarà una lunga, infelice e inquieta notte.

Dal 1940 al 1943, la storia contemporanea del popolo ebraico e il destino dell’Europa passarono dal Ghetto di Varsavia; autentica Masada dei tempi moderni, il Ghetto di Varsavia e il coraggio dei suoi residenti infiammarono le comunità ebraiche dei Paesi Baltici e i movimenti di resistenza armata, inni e canti divennero colonna sonora di una lotta tanto impari sul piano militare quanto impressionante nelle energie messe in gioco dalla popolazione ebraica.

Nel 1946 David Pablo Boder, professore di psicologia americana dell’Illinois Institute of Technology, era nell’Europa polverizzata dalla Guerra e girava per i vari Displaced Persons Camp nella Germania del settore americano raccogliendo testimonianze, memorie, canti creati in ghetti e lager; gran parte dei sopravvissuti alla caduta del Ghetto di Varsavia testimoniarono a Boder che le ultime parole delle vittime prima che mani pietose chiudessero le loro palpebre furono ‘Shemà Israel, H. eloenu, H. echàd’ (Ascolta Israele, il Signore è nostro D-o, il Signore è Uno).

In quei giorni disperati, tra i più eroici della Storia ebraica, chiunque perdesse la vita nel Ghetto di Varsavia ha declamato con un fil di voce lo Shemà; la declamazione è l’anticamera del canto, l’aurora nella quale la voce abbandona la poesia ma non è ancora approdata alla musica.

Il nostro lavoro comincia esattamente da qui, dall’ultimo Shemà declamato dagli eroi del Ghetto di Varsavia così che l’ultima parola di un ebreo che muore sia la prima parola di un ebreo che vive.

Il 9 giugno 1945 il giovane ebreo olandese Louis de Wijze (foto a colori) scampato ad Auschwitz (a lui dobbiamo il salvataggio delle canzoni create a Westerbork dal compositore ebreo tedesco Willy Rosen) tornò in patria con la sorella Kitty e, al funzionario di frontiera che gli chiese con incredibile distacco se avesse qualcosa da dichiarare, Louis rispose con infinita dolcezza: «La mia vita».

Il 9 giugno 1945 il giovane ebreo olandese Louis de Wijze (foto a colori) scampato ad Auschwitz (a lui dobbiamo il salvataggio delle canzoni create a Westerbork dal compositore ebreo tedesco Willy Rosen) tornò in patria con la sorella Kitty e, al funzionario di frontiera che gli chiese con incredibile distacco se avesse qualcosa da dichiarare, Louis rispose con infinita dolcezza: «La mia vita».

«La mia vita»; vale come se Louis avesse pronunciato lo Shemà, prima parola di un ebreo che vive.

Ho conosciuto Louis che ci lasciò nel 2009, non avrebbe potuto rispondere diversamente, come i combattenti del Ghetto di Varsavia è uno dei miei eroi e, non ultimo, cantava meravigliosamente.

Era tornato a casa.

Francesco Lotoro