SCAFFALE – Il naufragio

Ho già scritto, in diversi modi e in diversi sedi, che uno degli aspetti più affascinanti della ricostruzione storica è quello della stimolazione della fantasia, del sollecitare non solo riflessioni su ciò che è accaduto e sul perché è accaduto, ma anche su ciò che non è accaduto, sul perché non è accaduto, e su cosa avrebbe potuto accadere. Col senno di poi, si ha sempre l’impressione che la storia segua una sorta di processo deterministico, che ciò che si è affermato non poteva non affermarsi, e che ciò che è finito non poteva non finire. Ci sembra che fosse ineluttabile che l’impero romano si espandesse e poi si disgregasse, che il cristianesimo e l’Islam si diffondessero, che le eresie fossero debellate ecc. ecc. Ma tutte queste visioni sono solo delle illusioni prospettiche, probabilmente basate sul presupposto che ci riesce difficile guardare al passato con occhi diversi dei nostri, e i nostri occhi sono quelli che sono soltanto perché la storia si è evoluta in un certo modo. Se, per esempio, l’Homo sapiens non avesse prevalso sui suoi rivali (cosa possibilissima), noi, semplicemente, non esisteremmo, e quindi non potremmo neanche ragionare di nulla, nulla esisterebbe. Si distingue in genere – lo fa mirabilmente, da ultimo, Yuval Noah Harari, nel suo libro Nexus (di cui avremo modo di parlare prossimamente nel nostro “Scaffale”) – tra una realtà ‘oggettiva’, ciò che esiste indipendentemente da un soggetto che osserva e percepisce, e una ‘soggettiva’, fatta di percezione individuale. Ma la distinzione è opinabile. Che vuol dire ‘esistere’, se nessuno sa di questa esistenza? Se non ci fosse l’intelligenza umana che osserva e giudica, che senso avrebbe dire che l’universo “esiste”? O che Dio esiste? La parola “esistere”, come qualsiasi parola, non ha un significato oggettivo, senza una coscienza percettiva e giudicante niente esiste.

Queste brevi e semplicistiche osservazioni mi sono state suggerite dalla lettura di un libro di grande impatto e valore, Simbiosi, dialogo, monologo. Il dibattito intorno all’esperienza ebraico tedesca tra filosofia e società, del filosofo Gianluca Attademo (Edizioni Orthotes, Napoli- Salerno, 2022, pagg. 154, euro 18), che offre delle riflessioni di grande profondità su uno dei fenomeni storici e culturali che hanno maggiormente inciso sulla formazione della società contemporanea, ossia l’intenso e controverso incontro-scontro, tra la fine del XIX e i primi decenni del XX secolo, tra la cultura ebraica e quella tedesca. Due delle tradizioni di pensiero più fervide e potenti della storia umana avrebbero, com’è noto, confrontandosi, intrecciandosi e scontrandosi, generato una straordinaria energia creativa e intellettuale, dalle cui basi, nel bene e nel male, sarebbe sorta l’identità occidentale dopo le due guerre mondiali.

«Il volume», scrive, nella sua prefazione, Emilia D’Antuono, «contestualizza la storia degli ebrei tedeschi nel clima politico e culturale della Germania lungo un arco temporale che va dagli anni Settanta del XIX secolo, con la mobilitazione intellettuale sviluppatasi intorno alla cosiddetta ‘disputa berlinese sull’antisemitismo’, sino al tragico tramonto della Repubblica di Weimar, che segna il definitivo naufragio del programma politico liberale dell’assimilazione e il dilagare della violenza nazionalista e antisemita».

Era, questo ‘naufragio’, inevitabile? La storia non avrebbe potuto evolversi in un modo diverso?

A questa domanda abbiamo già dato risposta nelle prime righe di questa nota. Certo che avrebbe potuto accedere, nella storia non c’è niente, ma proprio niente di ineluttabile. Ma Attademo offre delle riflessioni di raro acume per spiegare come mai il contatto tra Judentum e Deutschtum ha portato alle conseguenze che conosciamo. Tra le tante figure epocali il cui pensiero viene analizzato (tra cui Cohen, Rosenzweig, Buber, Arendt, Scholem, Mendelssohn, Levinas e altri), di particolare interesse mi è sembrata l’analisi fatta del sottile e ambiguo pensiero di Theodor Lessing, del quale il brillante filosofo offre delle chiavi di lettura particolarmente incisive.

Nella sua autobiografia Einmal und nie wieder (“Una volta e mai più”), completata intorno al 1925 e pubblicata postuma nel 1935, Lessing «analizza la mancanza di un qualsiasi legame con la tradizione ebraica e l’amore che sviluppa per la realtà vivente del Deutschtum». Lessing era quindi, come si dice, un ebreo perfettamente ‘assimilato’, per il quale l’origine ebraica non aveva pressoché nessun valore.

Intorno al 1900, però, il pensatore viene in contatto con il sionismo, e qualcosa cambia in lui: «Non dubitai del mio essere tedesco, ma trovai di cattivo gusto voler essere tedeschi». Da ciò prende l’avvio un percorso di tormentata trasformazione interiore, che porta Lessing a scrivere le sue famose pagine sul Selbsthass (l’“odio di sé”) ebraico, e sulla Verhässlichung der Verhassten (“il deturpamento di ciò che è odiato”). L’essere oggetti di un pregiudizio secolare porta gli ebrei «ad identificare sé stessi con le figure del pregiudizio: se a un uomo si dà del cane per anni, egli incomincerà a pensare di esserlo». Il distacco tra lo scrittore e la sua “germanicità” si acuisce, fino a diventare irreversibile: dichiarato nemico del popolo, è costretto a lasciare l’attività di insegnante e perde ogni fiducia nella possibilità di una armonizzazione tra Judentum e Deutschtum. La “questione ebraica” gli appare insolubile, l’emancipazione un inganno, l’ebreo stesso diventa un simbolo, «il simbolo della tragedia di ogni uomo: der Jude ist nichts anders als der älterste Mensch (l’ebreo non è nient’altro che l’uomo più vecchio)». Ed è inutile interrogarsi su ciò di cui non si può capire il senso: in una conferenza del 1933, pochi giorni prima della morte, scrisse: «Sono sionista. Sono tedesco. Sono comunista. Cosa significa ciò?».

1933, l’anno in cui il naufragio diventa definitivo. E torna la solita, inutile ma ineludibile domanda, particolarmente angosciante: perché è andata così?

Francesco Lucrezi, storico

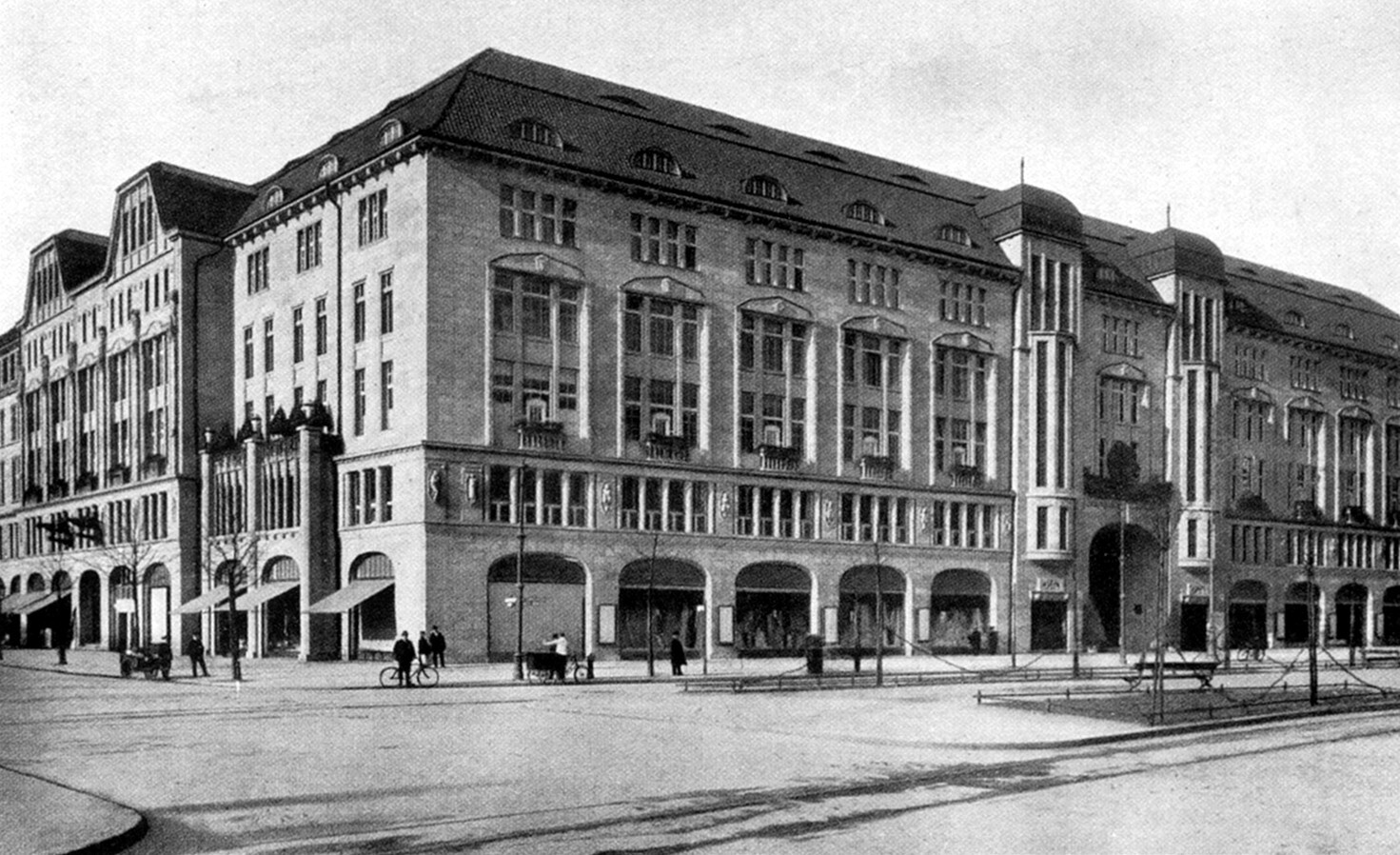

(Nell’immagine: il KaDeWe di Berlino, simbolo dell’imprenditoria ebraica nella Germania di inizio Novecento)