MILANO – I 70 anni del Cdec tra storia e memoria

Nel 1995, su un volo dall’Italia a Tel Aviv, Lea Rabin, moglie del primo ministro israeliano Yitzhak Rabin, notò che il suo vicino di posto stava leggendo il Libro della Memoria. In quelle pagine, frutto di una ricerca ventennale della Fondazione Cdec di Milano, venivano restituiti alla memoria collettiva i nomi e i destini di circa 8mila ebrei arrestati in Italia e nei suoi territori dai nazifascisti e poi deportati nei lager.

Lea Rabin chiese di vedere il volume e cercò un nome: Hirschhorn, il cognome dei nonni polacchi, che sapeva essere stati arrestati in Italia. Sfogliò le pagine, trovò i loro nomi, lesse le date di nascita, il luogo di arresto, la data della deportazione. Qualche mese dopo, la storica Liliana Picciotto, curatrice del Libro della Memoria, andò a trovare la moglie di Rabin che le spiegò: «Ogni volta che andavo ad Auschwitz parlavo con loro nel vento, non sapevo niente, salvo che si erano recati dalla Polonia in Italia per salvarsi e che furono deportati. Ora so tutto di loro, posso quietare la mia anima e non pregare più nel vento. E questo è una grande cosa per me».

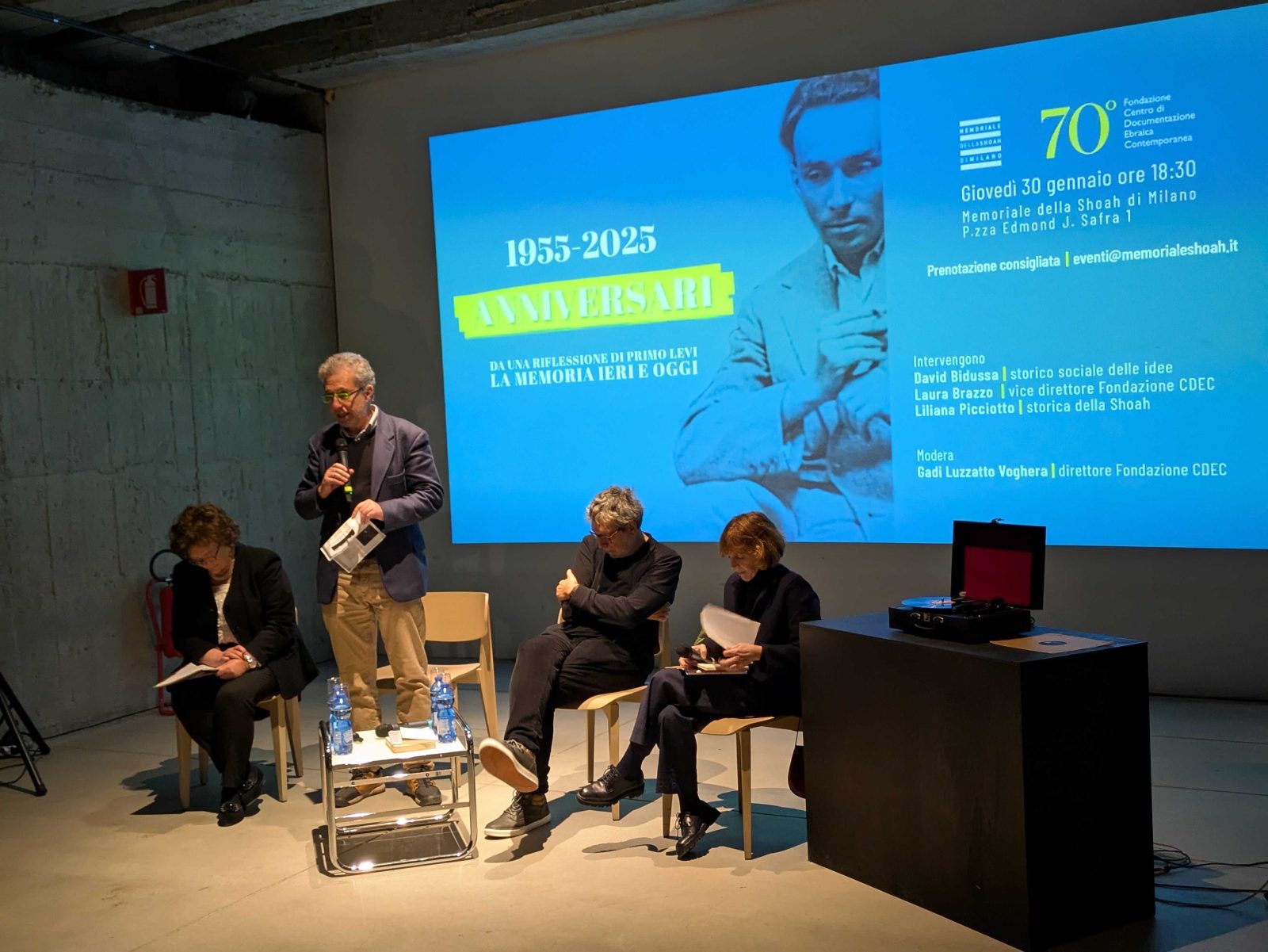

L’episodio è stato ricordato ieri al Memoriale della Shoah di Milano in occasione dell’incontro «Anniversari», una riflessione a tre voci tra Picciotto, la vicedirettrice della Fondazione Cdec, Laura Brazzo, e lo storico David Bidussa, introdotti dal direttore del Cdec, Gadi Luzzatto Voghera. Un’occasione, a partire da uno scritto di Primo Levi, per inaugurare il programma di appuntamenti per il 70esimo anniversario dalla nascita del Cdec, costituitosi nel 1955. Nello stesso anno Levi scrisse un articolo intitolato Anniversario in cui, con amarezza, si chiedeva se il compito di testimoniare l’orrore dei superstiti dei lager non si fosse già esaurito. Solo dieci anni dopo la Liberazione, denunciava lo scrittore sopravvissuto ad Auschwitz, il rischio dell’oblio era tangibile. Eppure, proprio in quegli anni, qualcosa cominciava a cambiare, ha spiegato Brazzo, responsabile dell’archivio storico della Fondazione Cdec. Sempre nel 1955 un’esposizione aprì una crepa nel silenzio sulla Shoah: l’allestimento della prima mostra sui lager nazisti a Carpi, che attirò tra le 25.000 e le 35.000 persone. «Segnò un punto di svolta. Quella mostra, che viaggiò per l’Italia tra il 1955 e il 1960, creò uno spazio di confronto, dando voce ai testimoni in un’epoca in cui il loro racconto era ancora un’eccezione», ha sottolineato Brazzo.

La nascita del Cdec

E nello stesso periodo, un gruppo di giovani ebrei italiani iniziava a interrogarsi su come preservare e trasmettere questa storia. Il gruppo «voleva dar voce, all’interno del dibattito nazionale, in particolare al contributo dell’ebraismo italiano nella Resistenza». Da questa spinta nacque il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (Cdec).

Se negli anni ’50 alcuni accusavano gli ebrei di vittimismo e mendacia, chiedendosi se fosse giustificato insistere sulla memoria della Shoah, la risposta di Levi fu chiara: «Non è lecito dimenticare, non è lecito tacere. Se noi taceremo, chi parlerà? Non certo i colpevoli e i loro complici. Se mancherà la nostra testimonianza, in un futuro non lontano le gesta della bestialità nazista, per la loro stessa enormità, potranno essere relegate fra le leggende». Un monito valido anche per i giovani ebrei del Cdec, che iniziarono a costruire il patrimonio di documenti e materiali sull’ebraismo italiano tra Resistenza e Shoah, diventato oggi l’archivio del Centro. Un patrimonio poi arricchito dal citato progetto che portò al Libro della Memoria.

I nomi della Shoah italiana

«Una ricerca titanica», ha ricordato Picciotto, che al progetto iniziò a lavorare negli anni ’70. Si trattò di recuperare i dati anagrafici, date di arresto e deportazione degli ebrei vittime della Shoah italiana. Di immergersi negli archivi delle carceri italiane per identificare detenuti e bambini deportati. Di fare sopralluoghi nei centri di documentazione sulla Shoah in Germania, Polonia, Israele e Stati Uniti. Di analizzare le poche liste di trasporto sopravvissute alla distruzione compiuta dai nazisti per cercare di cancellare l’orrore. «Dopo questa mole di ricerche messe in campo, voi direte, la ricerca può dirsi conclusa. Ma, ancora dopo 80 anni troviamo qualche correzione da apportare all’elenco», ha sottolineato Picciotto, ricordando la recente scoperta di nuove informazioni su quattro ebrei deportati dall’Italia. «Ognuna di queste piccole scoperte è un tassello del grande quadro che ci aiuta a fare la storia, ma anche la memoria collettiva consapevole di tutti quanti noi».

Le fonti e il dialogo con il presente

Il lavoro di ricerca sulle fonti, la costruzione di un patrimonio documentale pone, ha sottolineato Bidussa, un interrogativo centrale a istituzioni come il Cdec: Come rileggere il materiale raccolto negli ultimi 70 anni? «Conservare le fonti non è sufficiente. Bisogna capire come utilizzarle per costruire una narrazione che abbia senso nel presente. A chi ci rivolgiamo? Con quale linguaggio? Qual è il passaggio dalla raccolta delle fonti alla costruzione di contenuti capaci di coinvolgere un pubblico ampio?». Bidussa ha proposto un’immagine per spiegare questa sfida: Prometeo incatenato alla roccia. Col tempo, la roccia lo assorbe completamente, fino a far scomparire ogni traccia del suo corpo. Resta solo la pietra. «Il problema è: qualcuno sarà ancora in grado di riconoscere che in quella roccia c’era Prometeo? Allo stesso modo, se la memoria non viene continuamente elaborata, reinterpretata e trasmessa, rischia di trasformarsi in una superficie muta, incapace di parlare al futuro».

Daniel Reichel