L’ultimo surreale processo di Kafka

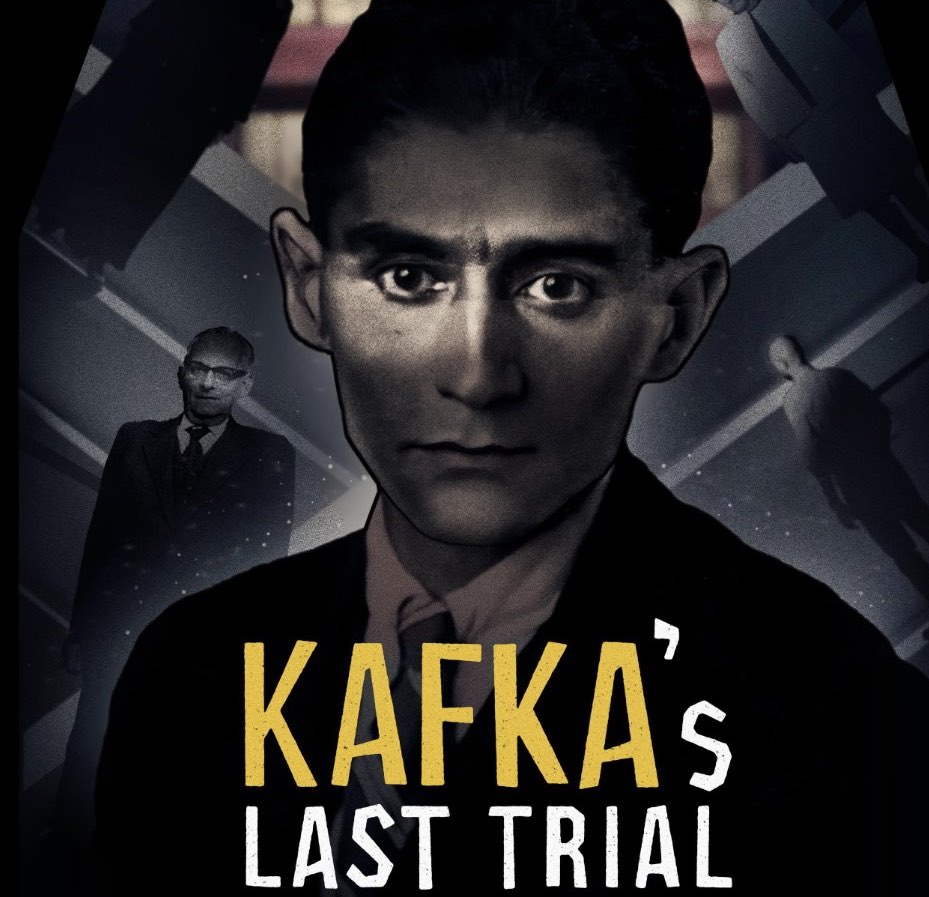

L’ultimo processo di Kafka va in scena in un tribunale di Tel Aviv. È complesso, tortuoso, spesso surreale – così kafkiano che sembra uscire dalla stessa penna dell’autore. In ballo, l’eredità letteraria di uno degli scrittori chiave del Novecento, il retaggio doloroso del passato e i diritti dei vivi. Nel centenario della sua morte, questa battaglia legale unica arriva sullo schermo nell’ultimo film del regista israeliano Eliran Peled. Intitolato Kafka’s Last Trial (L’ultimo processo di Kafka) e basato sull’omonimo bestseller dello scrittore israelo-americano Benjamin Balint (2018), il documentario ricostruisce la vicenda con i ritmi di un thriller alternando animazioni, interviste e immagini d’archivio. La domanda al centro della disputa è semplice. A chi appartiene Kafka? I suoi scritti sono della Germania perché scriveva in tedesco? O, in quanto autore ebreo, spettano allo Stato di Israele? Vanno considerati proprietà pubblica o privata? E che valore hanno le ultime volontà dell’artista? Le implicazioni giuridiche, etiche e politiche sono tali che la risposta arriva solo dopo infiniti scontri legali. Le ultime istruzioni di Kafka erano state chiare. «Tutto quello che lascio […] sotto forma di diari, manoscritti, lettere (mie o di altri), bozze e altro, va bruciato senza leggerlo», scrive in una lettera ritrovata dopo la morte a Praga, a 41 anni. L’amico Max Brod, grande ammiratore della sua opera, però non se la sente e firma un accordo per l’edizione dei romanzi inediti: Il processo, Il Castello e Amerika. E quando nel 1939 lascia Praga diretto in Israele, poco prima che i nazisti chiudano i confini, Brod porta con sé una valigia piena di manoscritti. Eliran Peled lo segue dai vicoli di Praga a una Tel Aviv solare e animata, dove Brod si ritaglia un ruolo importante nella scena culturale e promuove l’opera di Kafka fino a farne una figura centrale nella letteratura del secolo scorso. Sionista appassionato, Brod progetta di donare i manoscritti all’Università ebraica di Gerusalemme o alla Biblioteca Nazionale d’Israele ma alla sua morte, nel 1968, gran parte dell’archivio passa all’amica e segretaria Esther Hoffe. La donna vende decine di documenti, ne ripone altri nei caveau di banche a Tel Aviv e in Svizzera e nel 1988 fa parlare di sé per l’asta del manoscritto de Il processo, aggiudicato per quasi due milioni all’Archivio della letteratura tedesca. Quando nel 2007 le carte di Kafka passano in eredità alle figlie Eva e Ruth Hoffe, esplode una battaglia legale internazionale. L’impatto simbolico, come sottolinea il film Kafka’s Last Trial, è dirompente. Israele rivendica i manoscritti perché, spiega Balint, «Kafka, uno scrittore di letteratura ebraica in una lingua non ebraica, appartiene allo Stato ebraico». Per Eva e Ruth si tratta invece di proprietà di famiglia. Quanto alla Germania, le considera parte integrante del patrimonio culturale nazionale. È uno scontro che chiama in causa i grandi nodi del Dopoguerra: le relazioni fra Israele e la Germania, il significato dello Stato ebraico e la Shoah che ha segnato le vite di tutti i protagonisti. Le sorelle di Kafka, le eredi naturali, hanno trovato la morte nei campi di sterminio nazisti; Max Brod ed Esther Hoffe hanno trovato rifugio dalle persecuzioni nel nascente stato di Israele. Bisogna attendere il 2016 perché una controversa decisione della Corte suprema d’Israele assegni l’archivio di Kafka alla Biblioteca nazionale israeliana. È un epilogo per molti versi atteso che ancora una volta disattende le ultime volontà dello scrittore intenzionato solo a sottrarsi allo sguardo altrui.

Daniela Gross