MUSICA – «Solo l’utopia è reale»

Nell’impero austriaco, nell’epoca aurea del teatro e del Singspiel (a metà strada tra teatro musicale e commedia, tipo il mozartiano Flauto Magico), era uso durante la rappresentazione – a meno che non fosse presente l’imperatore, in tal caso il protocollo imponeva altri usi – battere le mani a scena aperta, accompagnare coro e cantanti in arie popolari, volutamente inserite in partitura per far partire una micidiale ‘ola’ musicale in teatro; la platea non aveva posti a sedere salvo sedie contigue alle uscite, i più rumorosi erano quelli in platea che imponevano a furor di popolo il bis di un’aria particolarmente bella a direttore e cantanti sino allo sfinimento (diversamente, urla e spettacolo interrotto), il tutto risultava una riuscita combinazione di musica, teatro, entertainment, balletto e commedia nella quale il solco divisorio tra cast e pubblico era appena accennato.

All’inizio del XX secolo arrivò persino la novità delle luci di sala spente durante lo spettacolo, affinché l’attenzione fosse interamente rivolta a ciò che accadeva sul palcoscenico; superata la sorpresa, il consenso di direttori e orchestra, nonostante la ritrosia di molti “illuministi” che facevano baccano per far riaccendere le luci durante lo spettacolo, la sala spenta si impose e vige tuttora.

Negli allestimenti teatral-musicali di Theresienstadt, Westerbork, Buchenwald, negli Stalag 357 Thorn, IIIA Luckenwalde Luft VI Heydekrug, XVIIIA Wolfsberg, nei Gulag di Kolyma, Vorkuta, Magadan si battevano le mani a ritmo di musica come al Concerto di Capodanno a Vienna, si cantava insieme ai cantanti e, se c’era abbastanza spazio in platea (ben illuminata), si accennava a qualche passo di danza; come scrisse una sopravvissuta, i deportati conoscevano il senso della vita.

In realtà, sembra che nei campi si sia imposto un modello teatrale più affine a quello del secolo precedente che a quello dell’epoca; cattività, estrema contiguità di culture o tipologie deportatorie, economia e ottimizzazione di spazi teatrali, macchine di scena e attività corali e orchestrali hanno provocato il non secondario effetto di un cortocircuito spazio-temporale dove contenuti e forme artistiche dell’Ottocento debordano nei siti più impensabili del Novecento e del mondo in guerra riprendendosi spazi, temporalità, vitalità e significati.

A Theresienstadt nacquero nuovi regni immaginari come il Regno di Analfabeta del 13enne Hanuš Hachenburg e l’Impero di Atlantide del grande compositore Viktor Ullmann; sia Hachenburg che Ullmann furono condotti a gasazione a Birkenau rispettivamente il 10 luglio e 18 ottobre 1944 e, al contrario del Reich tedesco (distrutto), i loro Regni sono ancor oggi reali.

Nel 1979 avevo 15 anni e in televisione trasmettevano pubblicità nelle quali le famiglie danzavano felici attorno alla colazione e, dinanzi a simili spot dell’orrore, mi dicevo «passerà, un giorno anche la pubblicità sarà più intelligente»; oggi, 46 anni dopo, in televisione trasmettono ancora pubblicità nelle quali le famiglie danzano felici attorno alla colazione.

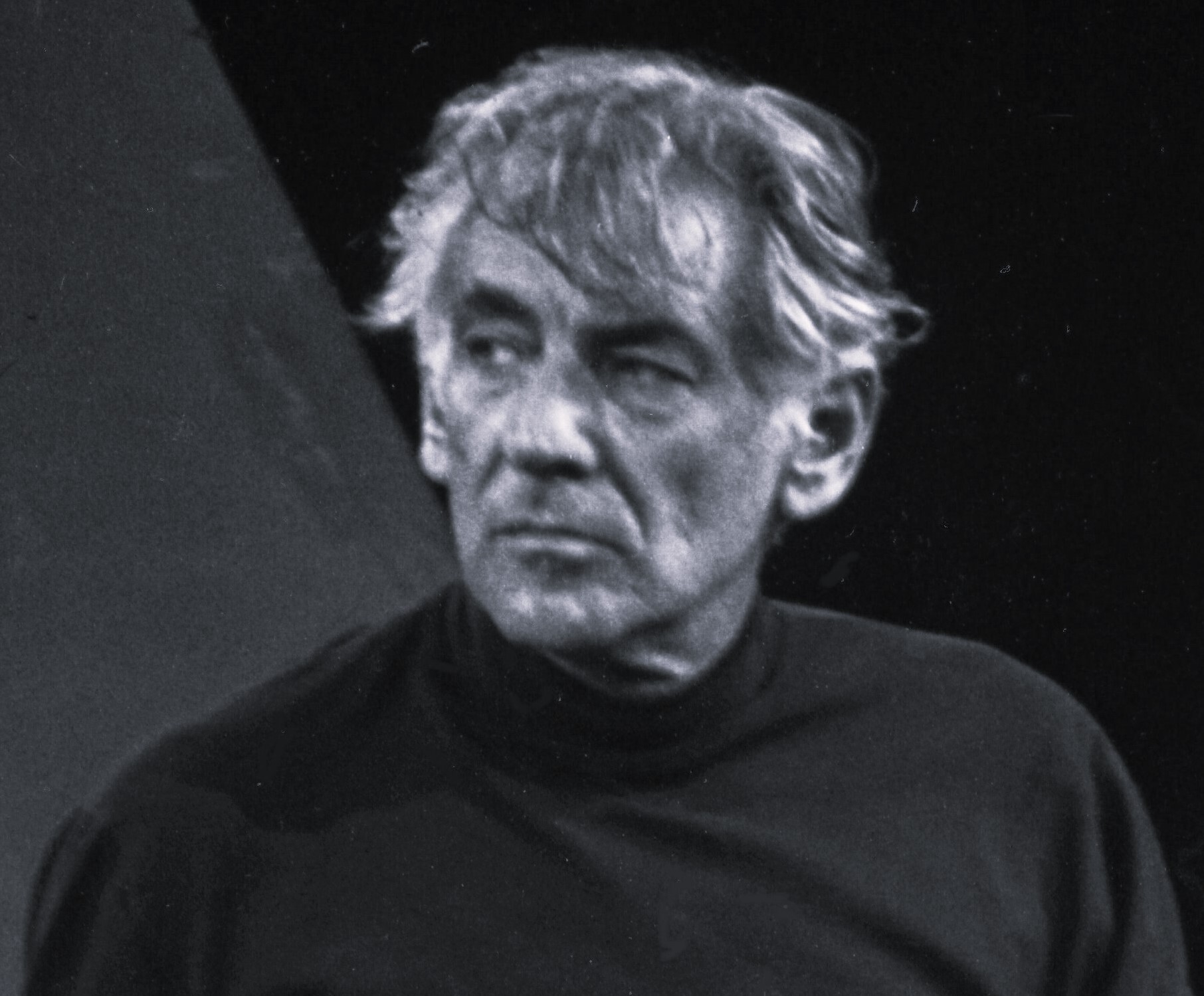

Ciò che rende stupidi non è la televisione o il messaggio pubblicitario ma la non modificabilità del veicolo mediatico, il suo procrastinarsi nel medesimo cretinismo linguistico sino a pietrificarsi, parodia marmorea di se stesso; nulla è più immobile della stupidità che si autoelogia in loop, hanno vinto i terrapiattisti e papa Paolo V che fece dipingere i pannoloni ai nudi del Giudizio Universale. Durante il Natale 1989, in una Berlino fresca di Muro crollato, il celebre direttore d’orchestra ebreo statunitense Leonard Bernstein (foto) diresse la Sinfonia n.9 di Ludwig van Beethoven e per l’occasione cambiò una parola nel testo corale di Friedrich Shiller: «Gioia» (Freude) divenne «Libertà» (Freiheit); in quel momento storico, la rivoluzione musicale di Beethoven e la rivoluzione della Storia si fondevano in un unico, potente messaggio universale dinanzi alla Porta di Brandeburgo.

Durante il Natale 1989, in una Berlino fresca di Muro crollato, il celebre direttore d’orchestra ebreo statunitense Leonard Bernstein (foto) diresse la Sinfonia n.9 di Ludwig van Beethoven e per l’occasione cambiò una parola nel testo corale di Friedrich Shiller: «Gioia» (Freude) divenne «Libertà» (Freiheit); in quel momento storico, la rivoluzione musicale di Beethoven e la rivoluzione della Storia si fondevano in un unico, potente messaggio universale dinanzi alla Porta di Brandeburgo.

Senza l’ottimismo delle idee (Freude) e l’affermazione dell’uomo al centro della Storia (Freiheit) non avremo mai Pace (Friede); le tre parole tedesche vantano la stessa comune radice.

La musica non deve commemorare vittime civili di una guerra, ma anticiparne le cause per non farla deflagrare; non deve rendere memoria di un genocidio, ma piuttosto prevenirlo.

Creando musica in deportazione, l’uomo prese atto dell’inutilità della parola; solo l’utopia è reale.

Francesco Lotoro