MILANO – Il partigiano Eugenio Curiel e l’educazione all’antifascismo

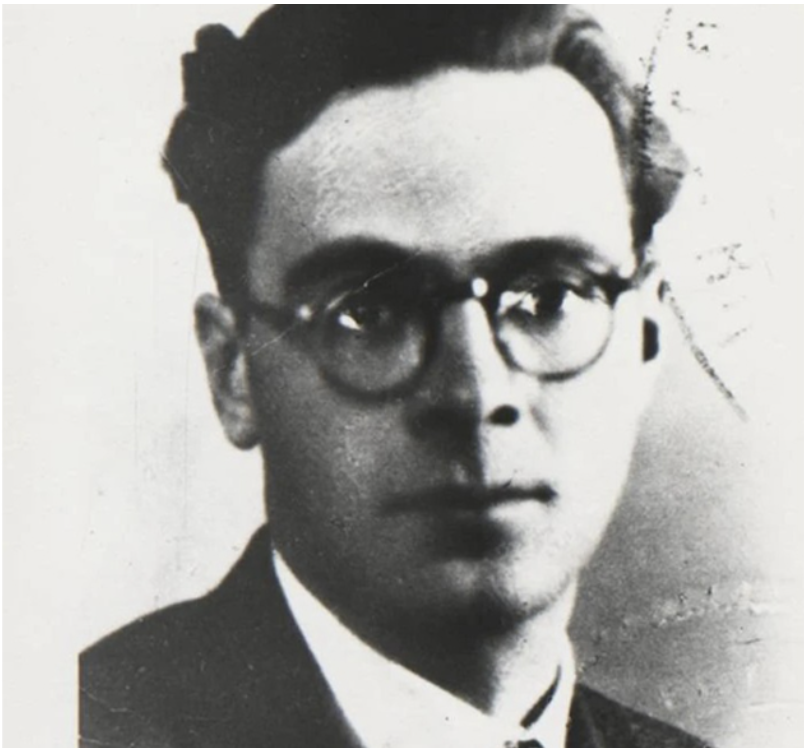

Il suo nome di battaglia era “Giorgio”. Era ebreo, fisico, filosofo, militante comunista e fondatore, nel 1944, del Fronte della Gioventù per la liberazione dal giogo nazifascista. Aveva 32 anni quando venne ucciso dai fascisti a Milano, il 24 febbraio 1945. Eugenio Curiel è una delle figure più alte della Resistenza italiana, uno degli otto ebrei insigniti della medaglia d’oro al valor militare per il suo impegno nella lotta antifascista. A ottant’anni dalla sua morte, la sua eredità intellettuale e politica è stata ricordata al Memoriale della Shoah, in un incontro promosso dall’Associazione Italia-Israele di Milano, con il patrocinio del CDEC, del Memoriale e dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

«Purtroppo non ho conosciuto mio zio Eugenio, ma ho sempre ammirato la sua sete di conoscenza, la fame di cultura di ogni tipo e il desiderio profondo di trasmettere il sapere. Quando scriveva dal confino, chiedeva solo libri. Mi auguro che possa continuare a essere un esempio per la gioventù. Il suo ricordo sia di benedizione», il messaggio del nipote, Giulio Curiel, letto da Gaetano Castellini Curiel, che ha portato un saluto a nome della famiglia di Eugenio.

A moderare la serata è stata la storica Liliana Picciotto, della Fondazione CDEC, che ha aperto sottolineando l’eccezionalità della vicenda di Curiel e, più in generale, dell’impegno ebraico nella Resistenza. «Con soli 38.000 ebrei in Italia durante la guerra, ben otto furono insigniti della medaglia d’oro: un dato che non può non interrogarci», ha osservato. Su 650.000 partigiani in totale, le medaglie d’oro al valor militare furono meno di 700: la proporzione, ha spiegato Picciotto, rende evidente il peso specifico dell’apporto ebraico.

Eugenio Curiel “il milanese”

L’intervento di Marco Cuzzi, docente di Storia all’Università degli Studi di Milano, ha ricostruito il contesto milanese in cui Curiel si mosse e cadde. In una città occupata dal settembre 1943 dalle SS, dominata da un intreccio di poteri nazisti e collaborazionisti, Milano visse 600 giorni di terrore. Cuzzi ha illustrato il sistema repressivo della Repubblica Sociale, il ruolo dei fascisti della Muti, della Gestapo, delle Brigate Nere, e la complessa geografia del comando, dove spesso gli stessi italiani erano «più nazisti dei nazisti». La Resistenza milanese, pur difficile e poco diffusa nei ceti medi, agiva in clandestinità tra studenti, operai e intellettuali. Ed era lì che Curiel operava.

«Non era solo un uomo d’azione, era anche un educatore», ha ricordato Roberto Cenati, già presidente dell’ANPI Milano, tracciando la parabola umana e politica di Curiel. Un intellettuale che, quando ancora nel 1937-1938 aveva una cattedra a Padova, «rifiutava un antifascismo moralistico, che opponesse una minoranza di puri antifascisti a una massa di fascisti convinti. Voleva esercitare un’egemonia culturale che svuotasse il fascismo dalle sue basi di consenso». Espulso dall’insegnamento a seguito delle leggi razziali, Curiel si trasferisce a Milano, dove prende contatti con gruppi antifascisti. Viene arrestato il 23 giugno 1939 e tradotto a San Vittore. Il 26 gennaio 1940 è inviato al confino a Ventotene, dove incontra Spinelli, Rossi, Colorni, futuri autori del Manifesto di Ventotene, alla base del sogno europeo. Quattro anni dopo torna a Milano e fonda il Fronte della Gioventù per raccogliere e coordinare giovani antifascisti di diverse appartenenze politiche. «La prima domanda che rivolgeva a chi incontrava era: Qual è l’ultimo libro che hai letto?», ha spiegato Cenati.

Le sue letture, il suo ebraismo

I libri sono stati il cuore della formazione di Curiel e del suo impegno a educare gli altri, ha ricordato Alberto Cavaglion, docente di Storia all’Università di Firenze e studioso dell’ebraismo. Per Cavaglion la figura di Curiel non si comprende se non si parte da Trieste, città cosmopolita e inquieta, dove nacque nel 1912. Nei suoi anni giovanili Curiel fu influenzato da letture come l’Iniziazione di Rudolf Steiner, e da quel clima modernista che tentava una conciliazione tra scienza, spiritualità e impegno etico. Prima ancora della politica, fu la ricerca di senso a guidarlo, ha spiegato lo storico. Solo dopo, e gradualmente, arrivò il marxismo.

Cavaglion ha poi affrontato il nodo più delicato: quello del rapporto con l’ebraismo. Come altri intellettuali ebrei della sua generazione, Curiel non trovò nel mondo ebraico tradizionale gli strumenti per elaborare la propria identità e il proprio impegno. «È triste dirlo, ma alla prova dei fatti, nessuno andò ad abbeverarsi alla Torah o alla Bibbia, pur colme di temi come giustizia, libertà, uguaglianza. Tutti cercarono maestri altrove: in Croce, in Steiner, in Piero Gobetti. Questo è un dato da cui non si può prescindere. E ci obbliga a chiederci: che cosa era successo alla cultura ebraica se, tra il 1934 e il 1938, quando cominciarono gli arresti e i confini, non fu più in grado di offrire insegnamenti a quei giovani che cercavano strumenti per opporsi al fascismo?».

A chiudere idealmente l’omaggio, un ricordo di Gillo Pontecorvo, letto dall’attrice Miriam Camerini. In una testimonianza raccolta anni dopo, il futuro regista de La battaglia di Algeri ricordava il suo tentativo di dissuadere Curiel, a cui fu vicino nei mesi della Resistenza, dal distribuire libri troppo complessi ai giovani operai coinvolti nell’antifascismo. «Un’opera difficile deve essere letta più volte. Anche se non si comprende tutto alla prima lettura, qualcosa resta sempre. Questo facilita le letture successive, che si capiranno di più. È così che si marcia avanti. Inoltre, lo sforzo per comprendere è già di per sé di enorme importanza formativa», fu la replica di Curiel.

Un passaggio, ha sottolineato Camerini, «che rappresenta l’impronta “ebraica” presente in Curiel: lo studio, come nel Talmud, inteso non come la comprensione del tutto subito, ma di un lavoro teso a cercare di capire, a formare le menti».

Daniel Reichel