SALONE DEL LIBRO – Disegnare la Storia. A Vienna con Giardino

È passata l’epoca in cui si sentiva dire «Sono solo fumetti!» nel tentativo di ridurre a passatempo leggero quella che alcuni definiscono come “la nona arte” . E le opere di Vittorio Giardino – maestro indiscusso della ligne claire, la linea caratteristica di un certo stile di disegno – leggere non sono perché indagano la complessità affrontando concetti rilevanti quanto attuali. Si va dall’idea stessa di libertà individuale alla definizione di verità storica. All’ultimo volume uscito, I cugini Meyer. Una nuova avventura di Max Fridman, appena portato nelle librerie da Rizzoli Lizard, l’autore ha dedicato diversi anni. A Pagine Ebraiche racconta: «Ci ho messo molto, spero che sia venuto decentemente… cinque anni fa, nel 2019, pubblicai una pagina su La Lettura del Corriere della Sera. Era una sorta di anticipazione in cui comparivano già tutti i personaggi, e nel testo c’era l’argomento. Se nel 2019 ho potuto fare una cosa del genere vuol dire che, come minimo, ci pensavo dall’anno prima. È parecchio, lo so, ma va bene così, è il tempo che metto nei miei libri impegnativi».

Quelli che Giardino considera “non impegnativi” o addirittura dei “divertissement”, sono albi come Little Ego, o quelli dedicati alle vicende di Eva Miranda. «Sono cose molto più veloci, non ci sono riferimenti storici e quindi non richiedono grandi ricerche, sono molto liberi», spiega l’autore. «Ma sono una minoranza rispetto ai libri più impegnativi, lo devo riconoscere. Le avventure di Max Fridman, per esempio, hanno sempre un’ambientazione storica. Lì il lavoro è tanto». Come ha scritto Giorgio Albertini, docente di storia del fumetto: «Il suo modo di lavorare impone tempi lunghi. La sua linea ricca e precisa è lontanissima dai veloci appunti disegnati, quasi schizzati, che tanto spazio trovano oggi nel fumetto. Il suo sguardo deve poter correre tra i mille autori di riferimento, tra le pagine delle infinite letture, tra le inquadrature dei film amati, tra le approfondite ricerche, tra le oceaniche conoscenze da cui affiorano, come punte di iceberg, le linee sapienti dei disegni che esplorano la vita e la Storia».

Piccoli particolari

Il lavoro di ricerca meticoloso e appassionato si accompagna a una consapevolezza e a un interesse per il dettaglio di cui Vittorio Giardino racconta volentieri: «Sui fatti storici e politici principali mi sento abbastanza sicuro di quello che ho scritto, spesso sono andato a vedere più fonti e ho avuto accesso ai documenti ufficiali. Poi di alcuni dettagli non sarei certissimo. Sono piccoli, minuscoli particolari che agli storici non interessano ma che per chi disegna sono importanti. Per esempio io non so com’erano i colori dei tram in quel determinato periodo. Ho scovato fotografie in bianco e nero. Ma i colori… quelli giusti in realtà li ho poi trovati.Sono tanti però i dettagli su cui è impossibile avere un riscontro visivo certo. Spero non siano essenziali per il racconto e devo invitare i lettori a non pensare che tutto quello che è disegnato sia corrispondente a una certa realtà».

L’alter ego e il nazismo

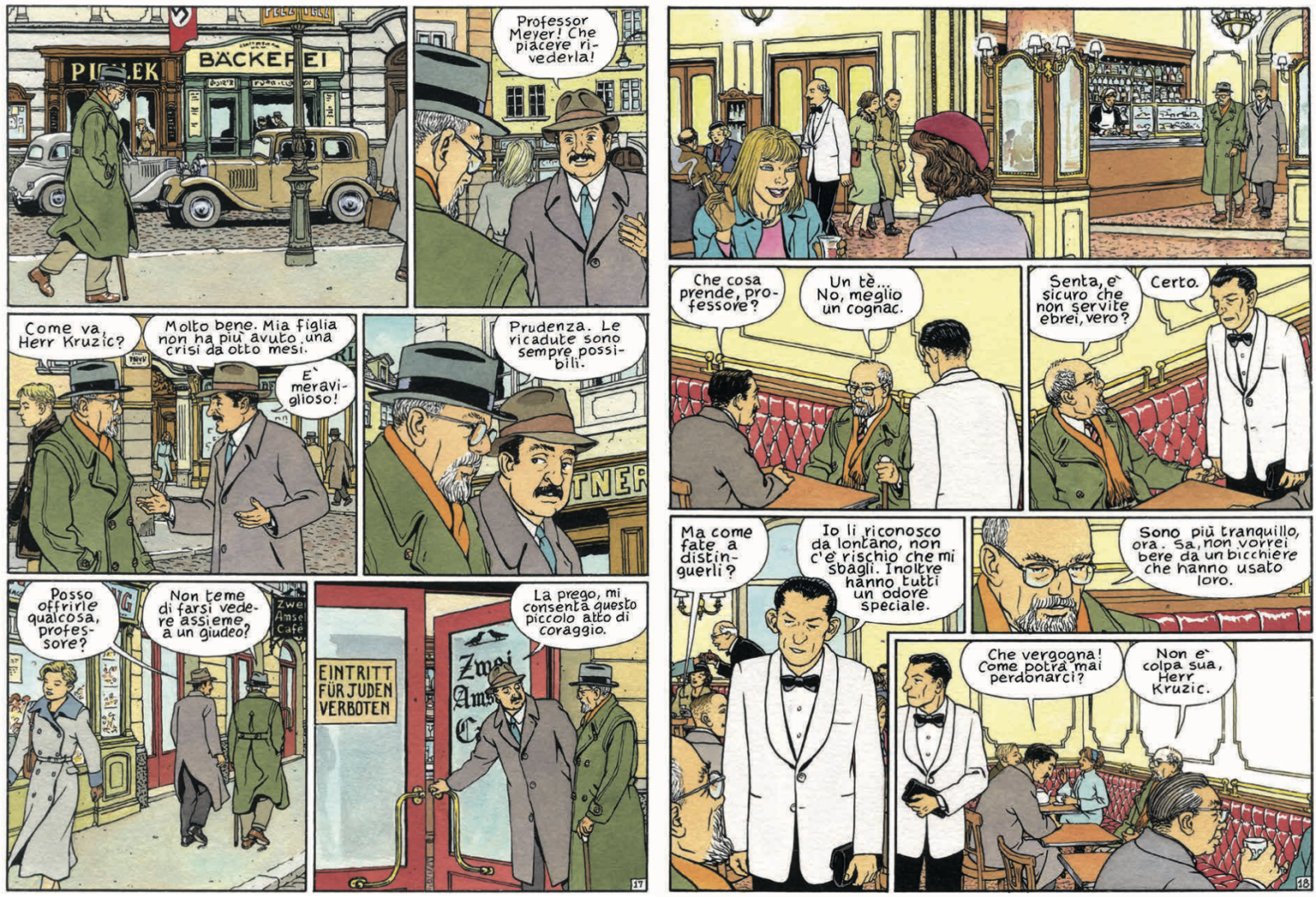

Nel raccontare come nel disegnare, Giardino è rigoroso. La vicenda dei lontani parenti viennesi di Fridman, i cugini Meyer che danno il titolo all’albo, si svolge nel periodo che segue l’invasione dell’Austria da parte delle truppe tedesche. Nell’aprile del 1938 il paese diventa una provincia del Terzo Reich, la vita degli ebrei si fa ogni giorno più penosa e colui che (almeno in parte) è un alter ego del suo creatore non può non intervenire in un’avventura in cui l’agente segreto creato da Giardino si trova a vivere sulla propria pelle gli orrori del nazismo. Riprende l’autore: «Come è capitato altre volte ho deciso di lavorare su questa storia perché sono rimasto scosso da fatti attuali. Trovo che la politica dei paesi ricchi rispetto ai richiedenti asilo sia qualcosa di vergognoso e mi sono deciso a lavorarci su, a modo mio, consapevole che ci avrei messo molto tempo».

In mostra a Casale Monferrato

Tutti i suoi volumi più impegnati sono un tentativo di ripristinare la verità storica, aggiunge, spiegando che quando scopre che ci sono state alterazioni nel racconto degli avvenimenti l’irritazione è tale che non riesce a resistere alla tentazione di ripristinare i fatti, raccontandoli nelle sue tavole. Ne I cugini Meyer ha scelto di rimettere in ordine alcune verità, episodi che pochi conoscono e che ritiene impressionanti per la loro attualità: «Pochi sanno che le restrizioni legislative naziste privavano della cittadinanza diversi gruppi di persone. Principalmente gli ebrei ma non solo: colpivano varie minoranze e le proibizioni si succedevano, un pezzetto alla volta. Visto che erano spesso ridicole e relativamente poco gravi pian piano ci si abituava». La mostra che si aprirà a fine maggio a Casale Monferrato nei locali della comunità ebraica, in corrispondenza dei giorni di Casale Comics, si intitolerà Storie di famiglie immaginarie. Fridman, Fink, Meyer, Treves e sarà dedicata all’ebraismo nell’opera di Vittorio Giardino, elemento evidente e centrale nelle vicende di tanti dei suoi personaggi.

La sua appartenenza alla cultura ebraica è acquisita: la signora Giardino è una Formiggini, cognome che proviene da una antica famiglia ebraica della provincia di Modena, e lui ad Albertini ha spiegato: «Ho scoperto le vicende di tanti ebrei italiani. Cittadini del mondo, viaggiatori, imprenditori, sperimentatori. Eppure, sempre legati all’identità originaria. Da Leopoli a Trieste, da Gerusalemme a Bologna. Legami forti, ma che non portano mai al provincialismo, al familismo».

Anti-antisemitismo viscerale

Nel testo che ha scritto per la mostra, intitolato Siamo tutti ebrei, Vittorio Giardino scrive: «Un ebreo è, ahimè, un testimone privilegiato di ingiustizie e soprusi di cui ha lunga esperienza e tradizione storica, un poco invidiabile lascito famigliare trasmesso da una generazione all’altra. Dunque, dal punto di vista dell’intreccio letterario, un ebreo è un personaggio molto comodo: una specie di cartina al tornasole per tutte le nefandezze della nostra civiltà. Non c’è nemmeno bisogno di spiegare perché è discriminato: è naturale, è un ebreo!». E aggiunge, più avanti: «Il mio antifascismo e antinazismo e “anti-antisemitismo” sono, prima ancora che ideologici, viscerali: non posso immaginare che qualcuno bussi alla porta di casa e voglia portare via mia moglie, le mie figlie e i miei nipoti. Mi basta pensarci un momento perché tutte le mie convinzioni non violente vacillino. E credo che un po’ di esercizio di immaginazione farebbe bene a tutti. Se, per esempio, si prendesse l’abitudine di mettersi al posto degli altri e immaginare davvero di essere l’altro, non sarebbe così facile restare razzisti».

Ada Treves