MUSICA – Francesco Lotoro: Un ghetto nel cuore di Shanghai

Da novembre 1938 a giugno 1941 oltre 19.000 ebrei prevalentemente provenienti da Germania e Paesi occupati dal Reich raggiunsero Shanghai, porto sicuro presso il quale era possibile sbarcare senza visto; i profughi ebrei trovarono in Shanghai un luogo accogliente, la benestante comunità ebraica di Baghdad trapiantata a Shanghai, la comunità ebraica russofona ed enti ebraici statunitensi tra i quali l’American Jewish Joint Distribution Committee fornirono assistenza logistica e alimentare.

Gran parte della popolazione ebraica rifugiata a Shanghai passò da una prima fase assistenziale a una discreta autonomia e un soddisfacente livello di vita culturale ebraica: scuole, quotidiani, attività teatrale e di cabaret, gruppi sportivi, attività religiosa con l’apertura nell’aprile 1941 del tempio askenazita Neye Shul che affiancò la sinagoga Ohel Moshe della comunità ebraica russofona.

L’immigrazione ebraica fu agevolata dalla sostanziale indifferenza del Giappone nei riguardi delle politiche antisemite attuate dal Reich. Questo fece pressioni sull’alleato militare affinché consegnasse la popolazione ebraica di Shanghai ma a tali reiterate richieste il Giappone oppose un netto rifiuto.

Tuttavia, il 21 agosto 1941 l’autorità giapponese decise di chiudere l’accesso a Shanghai all’immigrazione ebraica; l’attacco giapponese a Pearl Harbor e la conseguente entrata in guerra degli Stati Uniti nonché l’avvio delle ostilità tra Potenze Alleate e Giappone mutarono radicalmente gli equilibri geopolitici nella Cina continentale e maggiormente a Shanghai.

All’indomani di Pearl Harbor gli ebrei di Baghdad furono internati e i fondi degli enti ebraici sospesi, le truppe giapponesi occuparono le zone di Shanghai controllate da britannici, francesi e statunitensi i quali si arresero senza opporre resistenza; l’autorità giapponese obbligò i profughi di Shanghai a indossare fasce distintive al braccio, seguirono sfratti e maltrattamenti estesi ai cittadini cinesi.

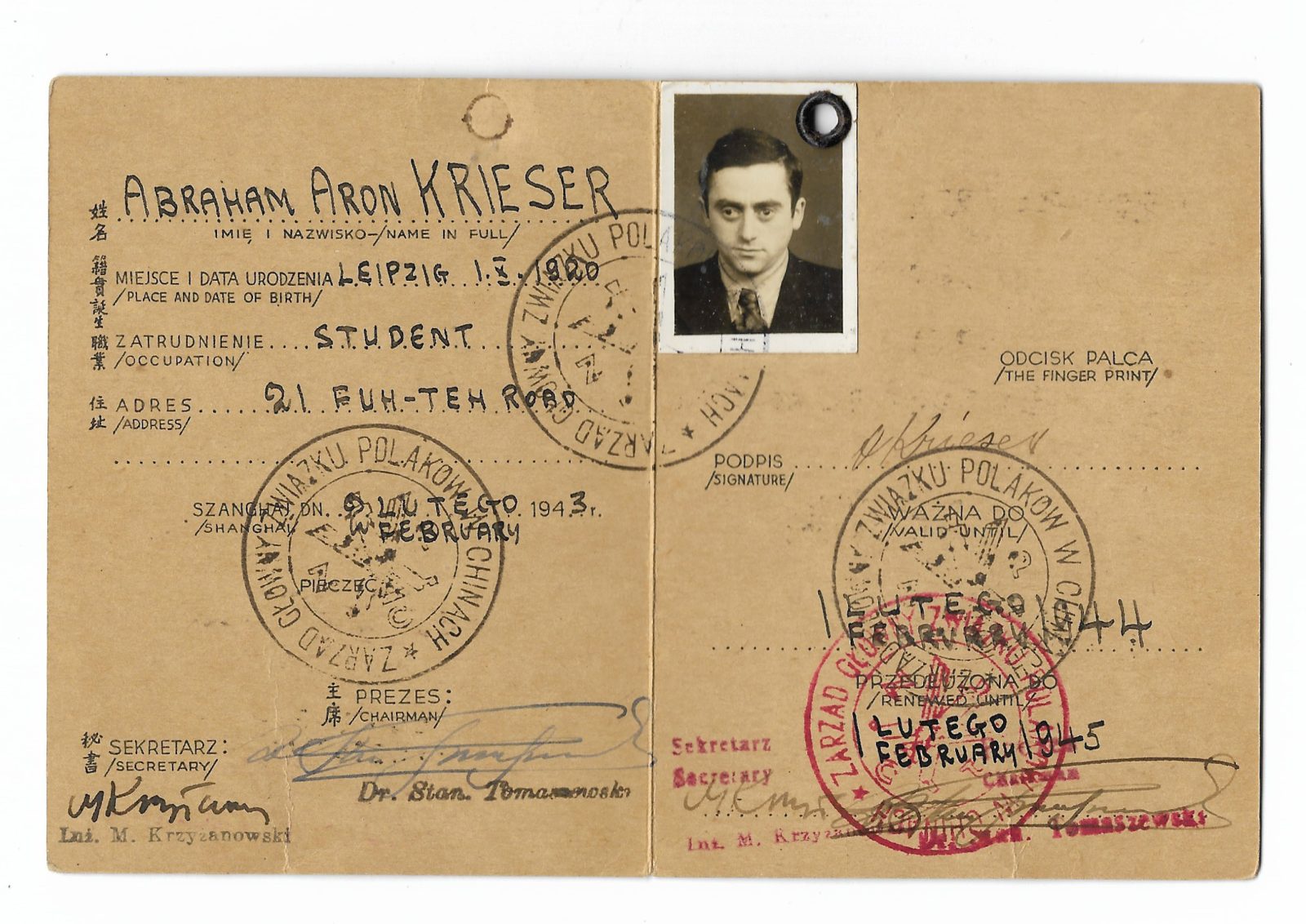

Il 18 febbraio 1943 l’autorità giapponese istituì il Restricted Sector for Stateless Refugees altrimenti detto Shànghǎi Gédōu ossia un Ghetto senza mura presso il quartiere Hongkou, distretto industriale di Shanghai nel quale furono individuate abitazioni plurifamiliari di scadente qualità e sei campi di un’ex scuola per l’alloggio dei rifugiati; il Ghetto di Hongkou era sottoposto a pattugliamento, coprifuoco, razionamento alimentare e controllo delle uscite tramite lasciapassare, ivi furono trasferiti i rifugiati ebrei arrivati là dopo il 1937 sotto la generica classificazione di apolidi.

A partire dal 1944 la 7th Air Force statunitense mise in atto massicci raid aerei su Shanghai, i bombardamenti proseguirono quotidianamente sino allo sgancio della bomba atomica su Hiroshima; il Ghetto di Hongkou fu ufficialmente liberato il 3 settembre 1945 ossia all’indomani della firma dell’armistizio tra USA e Giappone sulla corazzata statunitense Missouri nella baia di Tokyo. Dal 1920 al 1930 il violinista ebreo ungherese Ferdinand Adler (foto) ricoprì l’incarico di primo violino della Bad Ischl Spa Orchestra, nel 1938 si trasferì a Lucerna dove divenne primo violino della Luzerner Sinfonieorchester; a seguito dell’Anschluss Adler, pur convertito al cattolicesimo nel 1932 nonché sposato con Trude Dörfel di religione cattolica, fu espulso dalla Reichsmusikkammer e interdetto da ogni attività, il giorno dopo la Kristallnacht fu arrestato e trasferito a Dachau.

Dal 1920 al 1930 il violinista ebreo ungherese Ferdinand Adler (foto) ricoprì l’incarico di primo violino della Bad Ischl Spa Orchestra, nel 1938 si trasferì a Lucerna dove divenne primo violino della Luzerner Sinfonieorchester; a seguito dell’Anschluss Adler, pur convertito al cattolicesimo nel 1932 nonché sposato con Trude Dörfel di religione cattolica, fu espulso dalla Reichsmusikkammer e interdetto da ogni attività, il giorno dopo la Kristallnacht fu arrestato e trasferito a Dachau.

Rilasciato il 4 marzo 1939, Adler e la moglie si imbarcarono da Trieste per Shanghai; sbarcato nella metropoli cinese e dopo un difficile periodo di adattamento, Adler divenne primo violino dellaprestigiosa Orchestra Sinfonica della Municipalità di Shanghai diretta dall’ebreo italiano Mario Paci.

Nel 1941 Adler divenne anche docente di violino presso il Conservatorio di Musica di Shanghai nel quale fu apprezzato quale eccellente didatta; come altri professori d’orchestra ebrei dell’Orchestra Sinfonica, non fu trasferito presso il Ghetto di Hongkou ma si esibì nel Ghetto per conto della European Jewish Artist Society e, in qualità di solista, Adler eseguì il Concerto n.1 op.26 di Max Bruch, il Concerto op.35 di Pëtr Il’ič Čajkovskij e il Concerto op.61 di L. van Beethoven.

Tornato a Vienna nel luglio-agosto 1947 con la moglie e la figlia Christina, Adler riprese la carriera artistica; nel 1951 assunse l’incarico di primo violino dell’orchestra della Wiener Staatsoper che in quel periodo si esibiva presso la Volksoper poiché lo storico teatro era stato bombardato.

Adler subì un infarto durante il periodo natalizio del 1951 ma riuscì a riprendersi al punto da suonare il 6 gennaio 1952 con il suo quartetto in una trasmissione radiofonica in diretta; il 21 febbraio 1952, durante una prova d’orchestra alla Volksoper, steccò platealmente con il suo violino.

In altri casi ci sarebbe stata un po’ di comprensione, del resto tutti nell’orchestra sapevano chi fosse Adler e cosa gli fosse accaduto nella vita; invece il direttore d’orchestra lo redarguì pesantemente dinanzi agli orchestrali al punto che Adler, fortemente provato, subì un altro infarto e morì sul colpo.

Adler aveva resistito a Kristallnacht, Dachau, Shanghai, aveva eseguito senza il benché minimo errore mostri sacri della letteratura violinistica per i profughi ebrei del Ghetto di Hongkou; ma non resse a quel pesante rimprovero del direttore per una stecca, tanto forte fu l’umiliazione.

Per una involontaria associazione di idee, non ho potuto fare a meno di pensare a Mosè nel deserto, punito per aver percosso una volta di troppo la roccia di Massa e Meriba.

La musica non è scienza esatta come la matematica ma arte chiaroveggente come l’alchimia e vive da sempre sull’orlo di un burrone a un pelo da passo falso, stecca, vuoto di memoria; potremmo non sbagliare mai ma qualcuno ci punirà per l’unico errore commesso nella vita.

Che il mondo possa un giorno meritarsi artisti e uomini come Ferdinand Adler.

Francesco Lotoro