MUSICA – Eroi, vittime e il vino di storia

Come afferma lo storiografo George L. Mosse, la Seconda Guerra Mondiale causò un massacro di militari e civili di proporzioni inaudite; tuttavia, l’ultimo conflitto globale del Novecento tracimò nella atroce sistematicità della violenza e tortura fisica soprattutto per quanto riguarda Terzo Reich, Giappone e Paesi collaborazionisti.

A ciò si aggiunga la distruzione di vaste aree urbane e metropolitane, l’uso della bomba atomica e la catastrofe della Shoah, tragicamente unica nel suo concepimento dottrinale e nella sua applicazione; oggi possiamo invero affermare che in questo secolo, quanto a fantasia dell’orrore, il terrorismo palestinese di Hamas ha probabilmente superato qualsiasi portata sterminatoria.

Lo stesso Mosse nota che, nella memorialistica della Prima Guerra Mondiale, svetta su tutte la figura quasi leggendaria del soldato eroico, del combattente che pur gravemente ferito continua a combattere e incita i suoi commilitoni a fare altrettanto; nella Seconda Guerra Mondiale l’ecatombe umanitaria è tale al punto che la vittima (o meglio le vittime, siano essi gruppi sociali o intere popolazioni) occupa il ben triste primato della maggior visibilità storiografica.

L’omaggio ai caduti in guerra è tuttora vivo e sentito nel trasferimento generazionale della Memoria; ma la vittima della Seconda Guerra Mondiale ha reso tutto più realistico e meno mitologico, più drammatico e meno poetico e soprattutto ha causato l’onda lunga delle responsabilità storiche che, a 80 anni dalle fine degli eventi, non sono ancora ben equilibrate e condivise.

Dalla Germania postbellica che ha maturato un percorso di sradicamento del nazionalsocialismo assumendosi pienamente la responsabilità della Guerra, all’Italia che ha invece tardato una vita a fare i conti con il passato regime fascista, e con le sofferenze causate agli Internati Militari Italiani mentre ancora oggi è ben lontana una piena consapevolezza dei massacri compiuti nei riguardi dei nostri connazionali istriani, giuliani e dalmati scaraventati nelle nelle foibe dai comunisti titini. Una questione divisiva e politicizzata oltre la ragionevolezza.

Sino a Vladimir Putin che in piena guerra russo-ucraina ha riletto in chiave vetero-sovietica, autoassolvendo la Russia, il massacro di Katyn (esecuzione sommaria di 22.000 tra ufficiali, intellettuali, politici e giornalisti polacchi da parte del regime stalinista) sul quale si credeva aver finalmente voltato pagina nel dialogo storico Polonia-Russia; sino a rivendicare come russe Kyiv, Odessa e buona parte dell’Ucraina centro-orientale, il che sarebbe anche veritiero se esistesse ancora la Russia imperiale zarista ma evidentemente non è così.

Dove ci siam persi, a quale bivio abbiamo imboccato la strada sbagliata?

E soprattutto, dov’erano gli abitanti del pianeta terra il 7 ottobre 2023?

Ci stiamo giocando decenni di studi rigorosamente scientifici sulla Seconda Guerra Mondiale e sulla Shoah, lavori ultradecennali di commissioni scientifiche e prestigiose università grazie ai quali sono a nostra disposizione documenti, enciclopedie e relativa saggistica praticamente interminabile; tutto ciò rischia di evaporare in nome di una malainformazione a senso unico.

Il mosto della cronaca deve sedimentare in attesa che diventi vino di storia; la fermentazione della cronaca e la sua trasformazione in storia non si può né accelerare né adulterare.

Come nella fiaba di Esopo, la lepre della cronaca ha bruciato le tappe arrivando a un soffio dal traguardo, ci toccherà attendere la vincente ma lenta tartaruga storica; nel frattempo l’informazione, la scuola e l’opinione pubblica saranno devastati dal passaggio fulmineo della malacronaca leporina.

La ricerca musicale concentrazionaria può colmare vuoti cosmici creati dalla monodimensionalità giornalistica che stiamo vivendo e gap tra cronaca e storia; questa musica è sopravvissuta sia alla più terribile devastazione umana della Storia che alla più imponente espressione del non-pensiero, ha tutti gli anticorpi per annichilire revisionismi, riduzionismi, negazionismi.

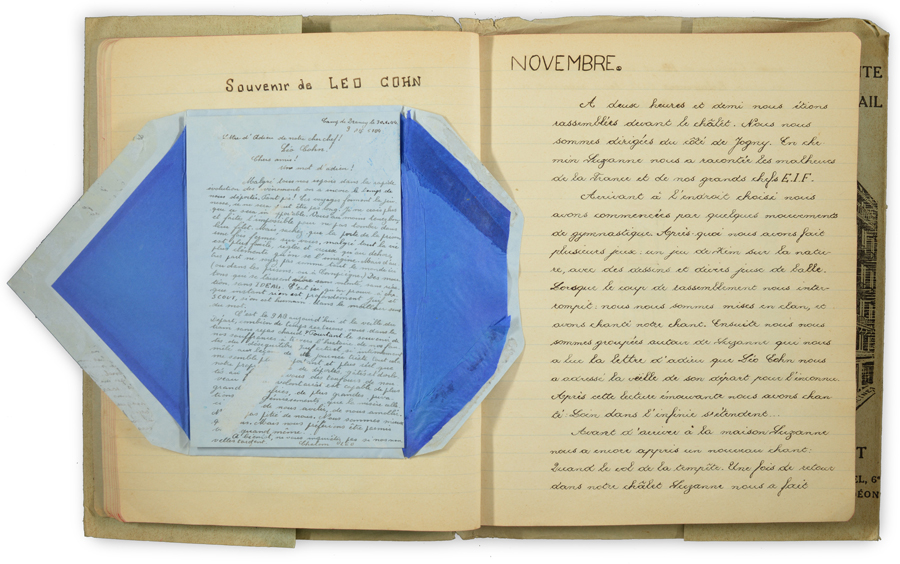

Questa musica ha soprattutto il dono di promuovere e conferire spessore letterario e artistico sia all’eroe combattente che alla vittima, al prigioniero di guerra, al deportato e all’internato militare italiano; differenti tipologie deportatorie, un unico linguaggio ossia quello musicale. Nel 1942 il pianista, flautista e compositore ebreo tedesco Leo Jehuda Cohn (foto) era in Francia a rischio della vita; degiudaizzò il cognome modificandolo in Colin, ma sapeva che sarebbe servito a poco.

Nel 1942 il pianista, flautista e compositore ebreo tedesco Leo Jehuda Cohn (foto) era in Francia a rischio della vita; degiudaizzò il cognome modificandolo in Colin, ma sapeva che sarebbe servito a poco.

Dopo aver messo in salvo moglie e figli facendogli attraversare il confine svizzero, il 17 maggio 1944 fu arrestato alla stazione ferroviaria di Saint-Cyprien mentre portava alcuni giovani ebrei in salvo su un treno diretto alla frontiera spagnola, alla vista della gendarmeria ingoiò il foglio di carta sul quale erano scritti i nomi dei ragazzi; trasferito a Drancy, il 30 luglio 1944 gli fu detto che due giorni dopo sarebbe stato imbarcato sul treno che portava a Est ma quella sera iniziava il digiuno di Tisha be Av.

Cohn digiunò e, secondo l’uso, lesse il libro delle Lamentazioni di Geremia a un gruppo di giovani ebrei che gli fecero compagnia nel digiuno; eroe e vittima, durante il viaggio per Auschwitz cantò per sollevare il morale all’intero vagone, morì di sfinimento appena 31enne il 28 dicembre 1944.

Nei momenti di maggior pericolo un ebreo sa cosa fare e, se non può difendere la propria vita, canta perché in quel momento è importante salvare la vita degli altri e solo la musica può farlo.

Come una torre di Babele al rovescio, le lingue della musica divengono lingua unica.

Oggi ricostruiamo la torre di Babele; eroi e vittime, tutti insieme.

Francesco Lotoro