FOTOGRAFIA – Alfred Eisenstaedt a Torino, uno sguardo sul secolo breve

Più che un’antologia, è una riflessione sul modo in cui lo sguardo di Alfred Eisenstaedt, ebreo tedesco nato nel 1898 a Dirschau, in Prussia Occidentale e morto a New York nel 1995, ha interpretato il suo tempo: sarà aperta fino al 21 settembre a CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino la mostra intitolata semplicemente Alfred Eisenstaedt, una delle prime retrospettive italiane dedicate a una figura centrale del fotogiornalismo del Novecento. Curato da Monica Poggi, il percorso espositivo raccoglie circa 150 fotografie: dai primi anni berlinesi alla lunga attività per la rivista Life passando per reportage, ritratti e momenti emblematici. Eisenstaedt iniziò a fotografare da autodidatta, lavorando presto per la Berliner Illustrirte Zeitung e l’agenzia Associated Press. Fu testimone dell’ascesa del nazismo e già nel 1933 scattò, a Ginevra, un ritratto di Joseph Goebbels colto nell’attimo in cui egli scoprì che il fotografo era ebreo: lo sguardo carico di sospetto e odio è rimasto una delle immagini più inquietanti del potere totalitario.

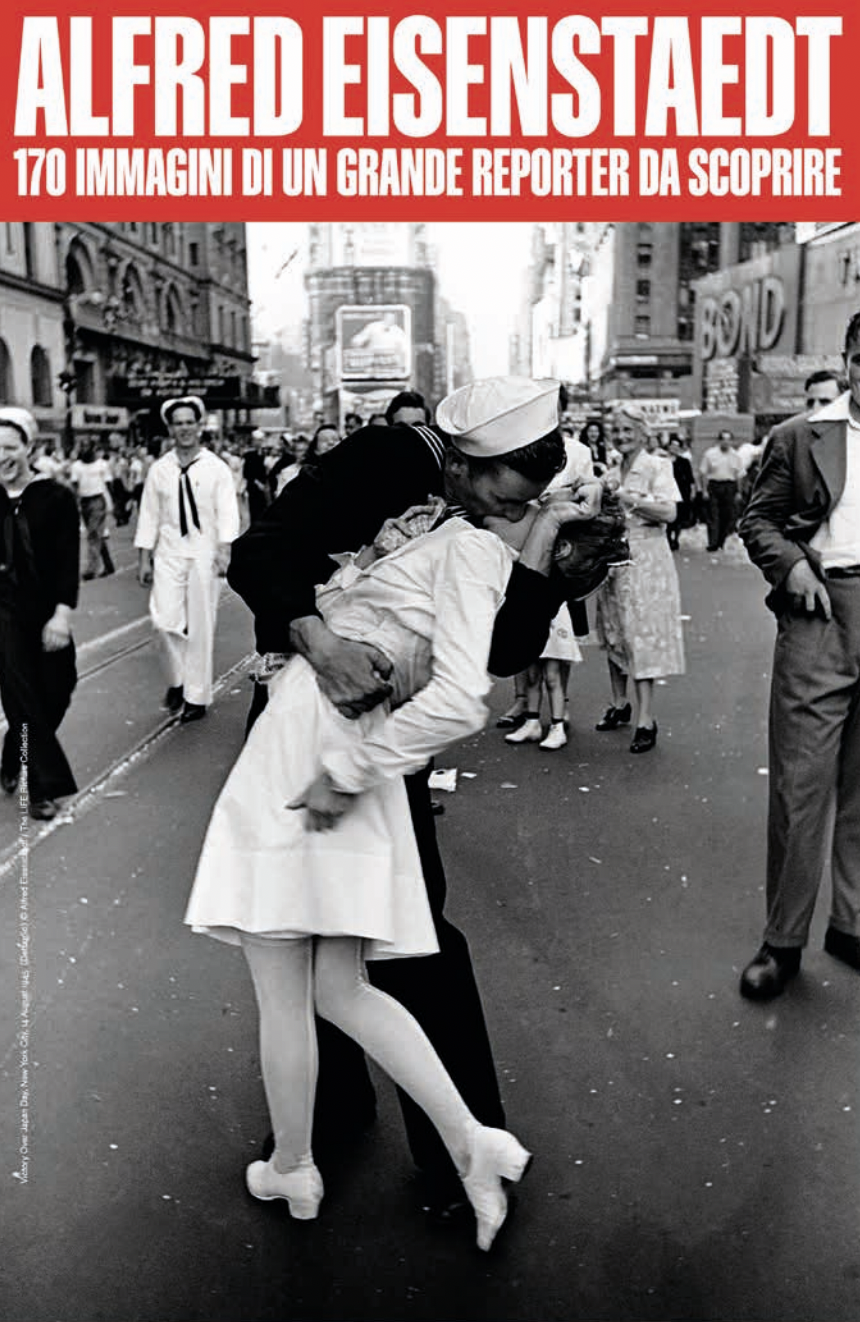

Con l’inasprirsi delle leggi razziali, Eisenstaedt emigrò negli Stati Uniti, dove divenne uno dei fotografi fondatori di Life. Il suo nome è legato in particolare al celebre V-J Day in Times Square, il bacio tra un marinaio e un’infermiera, improvvisato e istintivo, diventato simbolo della fine della guerra. Ma il cuore del suo lavoro è più ampio e meno celebrativo: anche se nel corso della carriera Eisenstaedt ritrasse personalità come Albert Einstein, Marlene Dietrich, Sophia Loren, Marilyn Monroe, Julius Robert Oppenheimer, lo fece sempre con uno stile sobrio, mai invadente. E spiegava: «It is more important to click with people than to click the shutter». (Riuscire a far scattare qualcosa con le persone è più importante del click con l’otturatore). Ed è forse in questa attitudine che si può cogliere una traccia profonda della sua formazione ebraica: l’etica della discrezione, l’attenzione al dettaglio umano, l’idea che ogni volto porti con sé una storia irripetibile, tutto questo richiama un modo di osservare il mondo che ha radici profonde. Il Talmud, nel trattato Sanhedrin (37a), insegna che «chi salva una vita salva il mondo intero», un’affermazione molto citata e spesso banalizzata che nel contesto fotografico assume un significato particolare: ogni individuo ritratto, ogni presenza documentata, è una forma di riconoscimento, una registrazione di esistenza. Persino nei suoi scatti di celebrità, Eisenstaedt sembra non voler mai trasformare il soggetto in icona, quanto piuttosto riportarlo alla sua umanità. La tradizione ebraica è profondamente ambivalente nei confronti della rappresentazione visiva. Il secondo comandamento proibisce la raffigurazione idolatrica; eppure, come ha osservato il filosofo Emmanuel Levinas, il volto dell’altro è già immagine, ed è lì che risiede l’origine dell’etica. In un passo del Talmud (Berakhot 55a), si legge: «Chi guarda con rispetto il volto dell’altro, è come se avesse visto la Presenza divina». Non è forse un caso che molti tra i più importanti fotografi del Novecento – da Robert Capa, il cui vero nome era Endre Ernő Friedmann, ungherese come André Kertész, da Lisette Model, nata a Vienna come Elise Amelie Felicie Stern, alla berlinese Gisèle Freund, come anche Gerda Taro (nata Gerta Pohorylle in Polonia, cresciuta a Berlino), Erich Salomon, o Diane Arbus, Elliot Erwitt e molti altri – fossero di origine ebraica. Non si tratta di una coincidenza anagrafica, ma forse del segno di una cultura che ha fatto dell’attenzione all’altro, della memoria e della relazione un asse fondamentale della propria identità.

La mostra di Torino riflette tutto questo senza didascalismi: le immagini scorrono senza un rigido ordine cronologico, permettendo al visitatore di attraversare volti, spazi, epoche. Si passa dalla Berlino degli anni Venti alla New York dei Cinquanta, dal Dopoguerra italiano ai ritratti di ballerine e bambini giapponesi. Ogni fotografia racconta qualcosa, ma soprattutto guarda qualcuno. Come scriveva Eisenstaedt stesso: «People behave better when they know they are being watched» (Le persone si comportano meglio quando sanno di essere osservate). Non era una minaccia, bensì una forma di fiducia. Rivedere oggi il suo lavoro – in un periodo in cui l’antisemitismo riemerge – significa anche interrogarsi sul valore del documento, sulla responsabilità dello sguardo, sul potere che un’immagine ha di tramandare non solo eventi, ma presenze. L’ebraismo ha sempre avuto un rapporto problematico con la visione, ma proprio per questo, quando sceglie di guardare, lo fa con attenzione etica. Eisenstaedt, in questo senso, ha fotografato non per possedere ma per ricordare.

Ada Treves