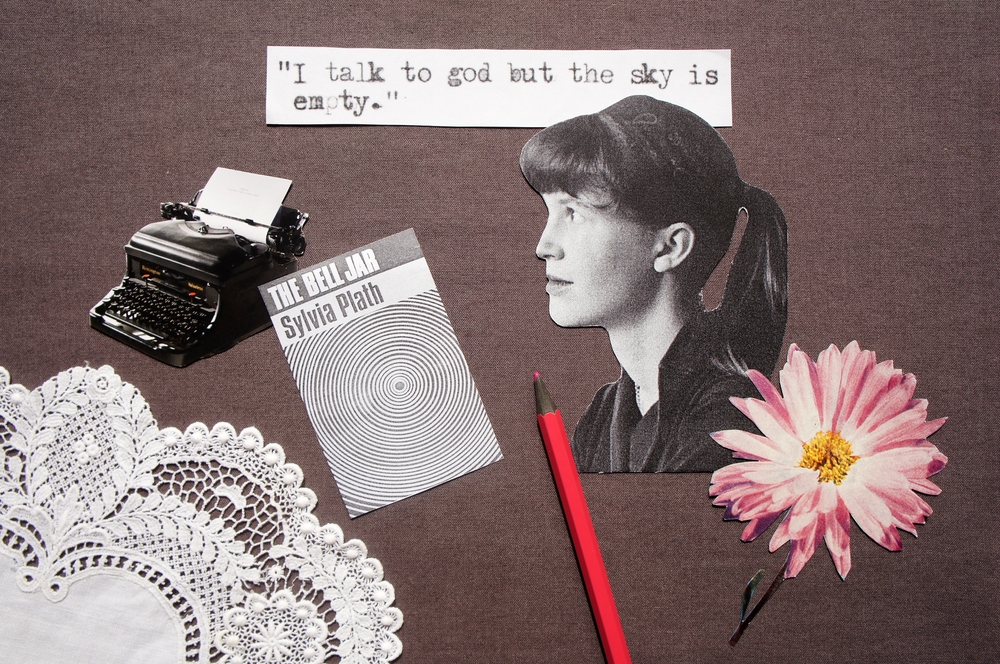

POESIA – Sylvia Plath, l’antisemitismo, gli ebrei

La poetessa statunitense Sylvia Plath (1932-1963) si impone alla nostra attenzione con immagini così violente da lasciare un’impronta profonda, facendo convivere la memoria del dolore collettivo con le forme più sottili di pregiudizio. Scorrere la pagina del saggio di Carl Rollyson da poco pubblicato su Moment mostra anche solo a colpo d’occhio quanto intensa fosse per lei la tensione interiore: da un lato la parola poetica, che si identifica con le vittime della Shoah, dall’altro le frasi private, quasi fugaci – come quando dice «ci hanno ebreizzato» o parla della «qualità ebraica dello Yorkshire» – lanciate senza filtro, come frammenti rivelatori. Il loro peso però è enorme: rimandano a un antisemitismo familiare e sociale, quasi invisibile finché qualcuno non lo nomina accidentalmente. Quel contrasto è così violento da far pensare a una scultura in frantumi ove la poesia innalza e le lettere ridimensionano. In Daddy, Plath scrive: «un motore, un motore / che mi trascina via come un’ebrea… comincio a parlare come un’ebrea… penso di essere anch’io un’ebrea», un’immagine che ridefinisce il proprio dolore attraverso il prisma di una tragedia collettiva. Ma non basta: la psicanalisi e la critica femminista, per fortuna abituate al gioco dei simboli e del trauma, hanno letto in quelle immagini molto più di un gesto retorico. Jacqueline Rose ha spiegato che questa “ebraicità” evocata dalla poetessa è la posizione di chi non ha storia né radici, un modo di dire che l’identificazione è fragilità dell’identità stessa. Se il “dirsi ebrea” non è un’affermazione né una verità è qualcosa di sospeso, incerto, e per questo potente. Anche altri hanno trovato in questo uno specchio inquietante: Plath si identifica col vittimario interiore e nega allo stesso tempo l’identità paterna, come se polverizzasse il campo delle proprie appartenenze fino a sentirsi un residuo, una figura sospesa, quasi un fantasma. In Lady Lazarus, i suoi versi schiantano in faccia l’orrore della Shoah: «la mia pelle brillante come una lampada nazista, il mio piede destro un fermacarte, il mio volto è un lenzuolo ebraico senza volto». Non è gratuito, non è stucchevole: è l’immagine di chi si smembra e si ridefinisce in termini di decostruzione corporea e simbolica, come se i resti di un universo spezzato servissero a descrivere la propria frattura interiore. Qualcuno però ha detto che Plath approfitta di queste immagini, come sospettavano critici del calibro di Leon Wieseltier, per cui paragoni così terribili rischiano di banalizzare il genocidio. È una critica che arriva al punto: ci ricorda che certe memorie non possono essere solo metafora, richiedono rispetto, consapevolezza e responsabilità. Ma Plath – inquieta come tutta la sua generazione – sembra cercare qualcosa di più profondo nel magma del linguaggio: un modo per dire l’indicibile, anche a rischio di cadere nell’eccesso o nella contraddizione. Plath incarna la tensione tra empatia e cliché, tra lo shock del mondo pubblico e i residui privati di pregiudizio e allo stesso tempo sa restituire la Shoah come simbolo di dolore universale mentre, nel segreto delle sue lettere, si lascia scappare stereotipi che appartengono a un mondo che credevamo sconfitto. È un monito per chi legge: la memoria non è un vestito che si indossa una volta per tutte, è un lavoro attivo, un continuo controllo di sé, anche delle cose che sembrano più innocue. In questo senso, Plath ci obbliga a guardarci dentro, l’empatia non è un rifugio dorato: è anche un campo di battaglia linguistico, una geografia sospesa dove si incontrano compassione, colpa, pietà e cliché. E se riusciamo a leggerne le contraddizioni forse vediamo che la sensibilità autentica non si afferma come conquista una volta per tutte ma come pratica instabile, fragile, e perciò umanissima.

a.t.