SCAFFALE – Un rumoroso fiume di straccioni vivi

«Con la presente si annuncia che, in festeggiamento della celebrazione del felice e fausto matrimonio del proprietario di questo ristorante, Sender Prager, con la sua sposa Edye Barenbaum, matrimonio che avrà luogo nelle Sale delle Feste del ‘Venezia’, con la presente offro un pranzo a tutti i poveri di questo quartiere, sia uomini che donne, il quale pranzo sarà servito tra le due e le quattro del pomeriggio delle nozze. Ognuno riceverà un piatto di cavolo caldo, una grande fetta di pane e, parimenti, una porzione di interiora. Il pubblico è pregato di non arrivare prima dell’ora predetta e di non affollarsi e spingere perché ce ne sarà abbastanza per tutti. Firmato Seder Prager, lo sposo».

Con questo annuncio si apre il racconto di Israel J. Singer intitolato, appunto, Sender Prager, di cui l’Editore Passigli ha recentemente pubblicato la traduzione in italiana, all’interno di una elegante collana di romanzi brevi del grande scrittore (1893-1944), fratello del più noto Isaac Bashevis (Bagno di Ripoli, 2024, pp. 69, euro 8).

In tutti i suoi scritti, il romanziere, com’è noto, ricostruisce con vivido e pittoresco realismo il mondo di quella società ebraica polacca che abbandonò nel 1934 per trasferirsi negli Stati Uniti. Le trame narrate dallo scrittore (in questo caso la buffa e tragica storia del matrimonio tardivo di un ebreo anziano e facoltoso che si illude, convolando a nozze, di cambiare il corso della propria esistenza) sembrano a volte dei meri pretesti per permettere all’autore di descrivere quello che spesso risalta non come il contorno, ma come il vero protagonista della narrazione, che è la moltitudine anonima dei poveri, degli straccioni, dei mendicanti. Tra questa massa derelitta di poveracci e il contrapposto ambiente dei benestanti (comprendendo in questa categoria anche tutti coloro che potevano consumare un frugale pasto al giorno) si accende una sorta di accanita “lotta di classe” fatta di rivalità, insofferenza, disprezzo, astio, ma priva di violenza, e, soprattutto, di alcun progetto di cambiare il mondo. Tutti, ricchi e poveri, sembrano accomunati dalla certezza che quello è l’unico mondo possibile, e non cambierà mai. Quanto all’annuncio, da parte dello sposo, dell’offerta del grande pranzo nuziale, è ovvio che esso avrebbe eccitato tutti i poveri del circondario. «Contrariamente alle precise disposizioni specificate nell’annuncio», si legge nel racconto, «in modo che nessuno si presentasse prima delle due, i poveri e i mendicanti già si aggiravano nei pressi della vetrina fin dalle prime ore del mattino e si sollevavano sulla punta dei piedi per dare un’occhiata, al di sopra della metà della porta dipinta di rosso, a quanto succedeva all’interno… E dunque i mendicanti si radunavano davanti alla porta tinteggiata di rosso del ristorante come mosche attorno all’ultimo piatto su un tavolo».

Quanto all’annuncio, da parte dello sposo, dell’offerta del grande pranzo nuziale, è ovvio che esso avrebbe eccitato tutti i poveri del circondario. «Contrariamente alle precise disposizioni specificate nell’annuncio», si legge nel racconto, «in modo che nessuno si presentasse prima delle due, i poveri e i mendicanti già si aggiravano nei pressi della vetrina fin dalle prime ore del mattino e si sollevavano sulla punta dei piedi per dare un’occhiata, al di sopra della metà della porta dipinta di rosso, a quanto succedeva all’interno… E dunque i mendicanti si radunavano davanti alla porta tinteggiata di rosso del ristorante come mosche attorno all’ultimo piatto su un tavolo».

Ma, all’interno delle cucine, e quindi nel luogo più prezioso della cittadella assediata, la plebe che preme fuori dalla porta suscita nient’altro che ripugnanza: «Mangeranno tutto, quei sudici pezzenti», ringhiavano. «Neppure la peste li può portar via». Ma il Palazzo d’Inverno è destinato a cadere: la porta, alla fine, viene spalancata, e «un fiume di stracci si riversa all’interno del ristorante».

Senza volere “spoilerare”, diciamo che le speranze dell’attempato e danaroso sposo, alla fine del racconto, fanno una brutta fine. Ciò, nella grottesca “lotta di classe” descritta nella narrazione, potrebbe alludere a una sorta di simbolica “rivincita” degli straccioni. Ma, in realtà, Sender Prager, più che come un ricco, appare soprattutto come un uomo solo, patetico e illuso. Era solo nella buona sorte, e resta solo nella cattiva. Come spesso accade, nei racconti di Singer, perdono tutti. La vita non ha pietà per nessuno.

È difficile, nel leggere le sue storie, non lasciarsi turbare e commuovere al pensiero che quello in esse rappresentato è un mondo estinto. E non per il naturale, inesorabile scorrere del tempo, ma per la realizzazione di una immensa ecatombe, voluta dagli uomini, che avrebbe sepolto tutto pochi anni dopo quelli degli eventi narrati. E l’idea del silenzio, del nulla, di una fredda lapide di marmo sepolcrale, stride in modo doloroso con i colori, gli odori, il chiasso che si irradiano dalle pagine dello scrittore, che restituiscono sempre scene affollate, piene di litigi, imprecazioni, urla, lamenti.

Pagine in cui c’è tutto, tranne il silenzio.

Francesco Lucrezi, storico

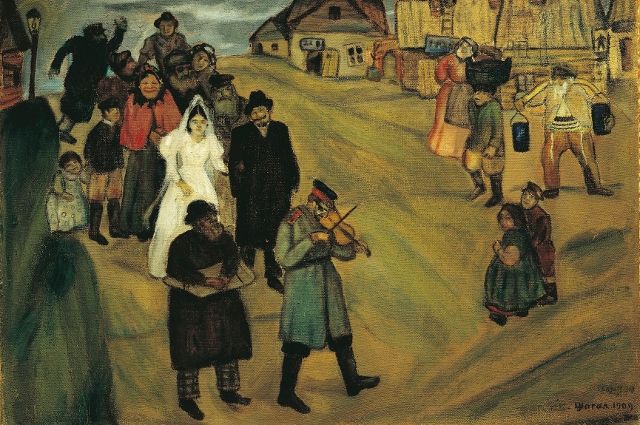

(Nell’immagine in alto: un celebre dipinto di Marc Chagall dedicato al mondo degli shtetl)