CONTRASTI – Se l’erede dei produttori dello Zyklon B “tifa” Gaza

La vicenda di Marlene Engelhorn si colloca in un punto delicato, dove biografia familiare, memoria storica e attivismo politico si intrecciano. Erede 33enne della famiglia fondatrice della BASF, azienda che fu complice della Shoah producendo il gas Zyklon B, Engelhorn si è fatta conoscere per le sue scelte radicali, tra cui quella di redistribuire gran parte del suo patrimonio: un processo affidato a un consiglio di cittadini chiamati a decidere la destinazione di circa 25 milioni di euro per seguire un ideale di giustizia fiscale e responsabilità sociale. L’operazione ha reso il suo nome noto ben oltre i confini austriaci, ma la sua traiettoria ha preso una piega più controversa: Engelhorn ha di recente annunciato il suo sostegno a una flotilla diretta a Gaza. In un video diffuso sui social ha dichiarato di volersi opporre al genocidio e all’apartheid, schierandosi «per Gaza libera». Un linguaggio che si colloca dentro un movimento internazionale già noto per iniziative simili e che ricorda azioni come quelle sostenute da Greta Thunberg. La dimensione simbolica è carica di implicazioni: che un’erede della BASF decida di essere coinvolta in un’iniziativa così marcata non può non richiamare il peso del passato. Come ha osservato Antonia Sternberger sulla Jüdische Allgemeine, il rischio è che un impegno reale finisca per trasformarsi in una forma di Schuldabwehr, una difesa dalla colpa che prende la scorciatoia dell’identificazione con la vittima di oggi per alleggerire le responsabilità di ieri. L’idea del Nie wieder (“mai più”), principio fondante della memoria della Shoah, viene abusato, scrive Sternberger, evocandolo per adattarlo a un discorso politico attuale, con il pericolo di indebolire entrambi. Si tratta di un meccanismo che la cultura europea conosce: è la tendenza a proiettare la memoria della Shoah su scenari contemporanei, spesso senza sufficiente attenzione alle differenze tra contesti storici. Inoltre, in Germania e Austria, dove la colpa collettiva rappresenta una ferita ancora aperta, questo scivolamento è particolarmente insidioso. L’azione di Engelhorn appare sospesa tra due poli. Da un lato il desiderio di rompere schemi consolidati e usare privilegi ereditati per sostenere cause ritenute giuste dando coerenza a un discorso critico che ha guidato anche la sua scelta di redistribuire la ricchezza. Dall’altro il rischio di scivolare nella semplificazione, di trasformare un gesto di coraggio in un atto simbolico calibrato per l’impatto mediatico più che per l’efficacia politica. E il fatto che tutto ciò avvenga in un’epoca di comunicazione rapida e superficiale dove l’algoritmo predilige lo scontro alla riflessione, rende la questione ancora più delicata. È necessario leggere questo caso come un invito alla vigilanza: la memoria storica, e in particolare quella della Shoah, non è un materiale da piegare alle esigenze del presente quanto una responsabilità da trasmettere intatta nella sua complessità. Che Engelhorn lo voglia o no, la sua vicenda mette in luce la difficoltà di tenere insieme eredità storica, militanza politica e ricerca di giustizia. E ci ricorda che la complessità non è un lusso intellettuale ma l’unico strumento per non ridurre la storia a slogan e la memoria a decorazione.

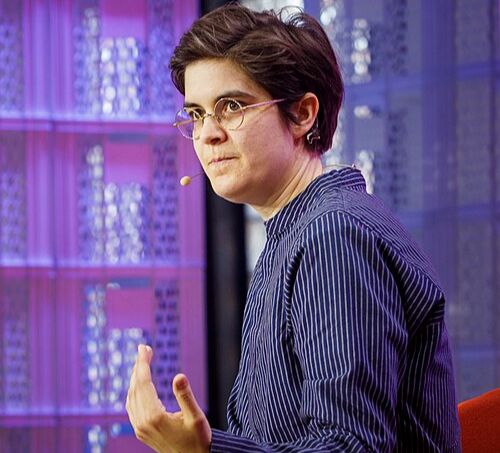

(Foto Jan Zappner / re:publica)