SOCIETÀ – Un filo unico da Simonino al genocidio

Le immagini di una vittima innocente, il riferimento all’infanzia violata e l’idea di una colpa attribuita a un intero gruppo continuano a riemergere sotto forme nuove. Nel linguaggio politico e mediatico sono strutture che forniscono strumenti retorici polarizzanti. Oggi assistiamo al ritorno di schemi narrativi che la storiografia collega alle antiche accuse del sangue. Il meccanismo è riconoscibile: un fatto tragico o controverso viene assunto come prova emblematica e viene attribuito non a singoli responsabili ma a una comunità intera trasformando l’evento in segno di un male radicale. La diffusione delle immagini tramite i media digitali amplifica l’invasività e l’impatto delle accuse mentre la loro forza simbolica rimanda a un modello già sperimentato nel passato europeo. Nella contemporaneità, queste strutture narrative si incarnano in accuse pesanti come quella di “genocidio” contro Israele. Termini gravidi di significato storico e morale vengono talvolta usati come strumenti retorici per delegittimare, semplificare e polarizzare, attribuendo colpe non a singoli atti o responsabili, ma a un intero popolo. Organizzazioni non governative, accademici, giornalisti e relatori internazionali diffondono accuse di questo tipo, spesso senza rispettare gli stessi criteri di verifica applicati in altri contesti. Tali narrazioni, si legge sul britannico The Jewish Chronicle, generano conseguenze concrete: attenzione politica, sovvenzioni, donazioni e influenza pubblica, analoghe agli incentivi che alimentavano i libelli di sangue medievali. Nonostante l’evidenza che smentisce queste affermazioni, la mancanza di volontà politica ostacola una risposta adeguata da parte dei governi. La diffusione di queste accuse amplifica la loro capacità di modellare percezioni, legittimare costruzioni simboliche più che descrittive e demonizzare l’intera comunità ebraica. Le radici di tale immaginario risalgono al XII secolo: nel 1144 a Norwich, in Inghilterra, la morte del giovane William fu interpretata come un sacrificio rituale da parte della comunità ebraica locale. L’episodio, privo di riscontri fattuali, venne narrato dai cronisti ecclesiastici e divenne matrice di una serie di casi simili. Nel 1171, a Blois, una vicenda analoga portò al rogo di decine di ebrei e a Trento, nel 1475, la morte del piccolo Simone generò un processo che si concluse con esecuzioni e confische, dando vita al culto di Simonino da Trento durato fino al Concilio Vaticano II. Con un copione che ritorna: un bambino cristiano come figura sacralizzata, il rito ebraico rappresentato come pratica oscura, l’attribuzione di colpa non al singolo ma all’intera comunità. Il linguaggio delle cronache e dei processi contribuì a fissare tali elementi nell’immaginario collettivo. Non si trattava solo di accuse giudiziarie: prediche, testi agiografici e iconografia religiosa consolidarono la narrazione, rafforzando stereotipi e alimentando persecuzioni. Nel 1840, a Damasco, la scomparsa di un frate cappuccino fu interpretata come prova di un omicidio rituale da parte degli ebrei della città; nel 1913, a Kiev, l’ebreo Mendel Beilis fu processato con l’accusa di aver ucciso un bambino cristiano: un caso che divenne simbolo internazionale dell’antisemitismo zarista. In entrambi gli episodi, la struttura narrativa medievale era riproposta quasi intatta, adattata a nuovi contesti sociali e politici. Ma l’accusa del sangue non è un residuo del Medioevo, è un modello narrativo che riemerge ancora. Comprenderne le origini e le trasformazioni significa riconoscere i meccanismi che legano l’immaginario antico alle costruzioni retoriche del presente e la documentazione storica — dalle cronache di Norwich agli atti processuali di Trento, fino agli incartamenti dell’Ottocento e del Novecento — consente di seguirne la traiettoria: un mito che ha attraversato i secoli assumendo di volta in volta nuove forme e nuove funzioni, fino ai giorni nostri quando accuse di genocidio contro Israele ne rappresentano la reiterazione più attuale e politicizzata.

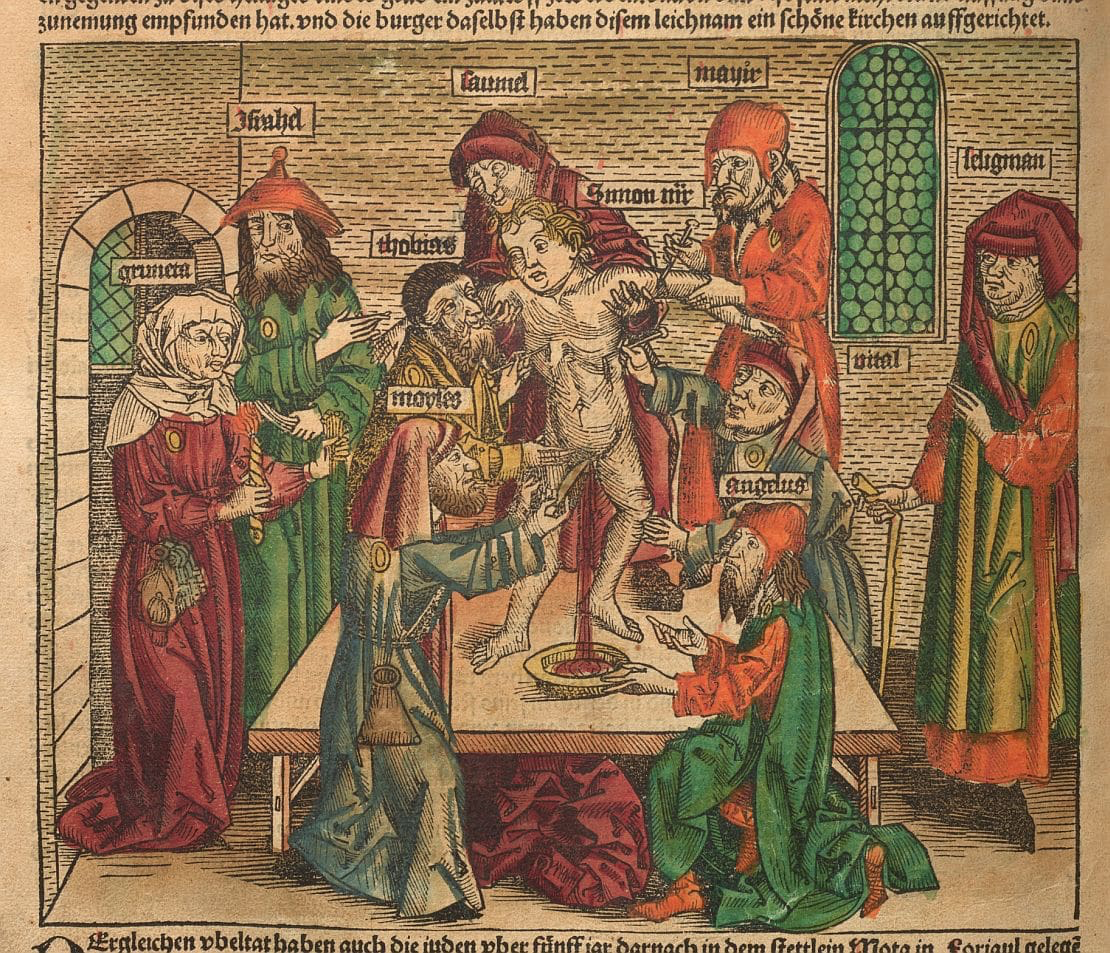

(Nell’immagine, Michael Wolgemut, Presunto omicidio rituale di Simone da Trento, xilografia tratta da Hartmann Schedel, Liber chronicarum, edizione tedesca, Norimberga 1493)