LIBRI – Le radici ebraiche d’Italia

Lo studio dell’ebraismo ha sempre coinciso con quello della formazione, conservazione, trasformazione, cancellazione della cosiddetta “identità ebraica”. Ma in cosa differirebbe l’ebraismo dall’”identità ebraica”? Non dovrebbero essere, le due cose, coincidenti? E cosa vorrebbe dire, poi, l’abusata parola “identità”? Non ha forse un’identità ogni cosa che esiste in natura?

In generale, col termine “identità” si fa riferimento al modo in cui un soggetto (o una famiglia, un popolo, una nazione…) definisce sé stesso, “si riconosce”, “si identifica”; e al modo in cui gli altri lo definiscono e identificano. La cosa non è mai semplice perché queste percezioni sono fluide e mutevoli: oggi io posso avere un’alta considerazione di me stesso, e pensare di avere fatto grandi cose nella vita, o di essere destinato a farle, ma domani posso avere cambiato idea. E lo stesso può accadere a chi mi giudichi.

Per quanto riguarda il popolo ebraico – in qualsiasi modo lo si voglia intendere –, la questione diventa vieppiù complessa, per almeno tre motivi di fondo.

Il primo è che, da sempre, l’ebraismo ha dovuto avere a che fare con un radicato “di più” di astio, malevolenza, fastidio, odio, da parte del “resto del mondo”. Non entriamo nell’impossibile discussione di quale sia la causa di questo malefico bubbone di ostilità. Diciamo soltanto che esso esiste, non ha mai cause, ma solo pretesti. I pretesti (le “pseudo-cause”), uno dopo l’altro, cadono, come birilli, ma esso resiste, sempre. Il popolo ebraico non è certo stato il solo oggetto di sentimenti malevoli nella storia, che trasmette tante narrazioni di intere civiltà sterminate. Tuttavia, per la varietà, davvero incredibile, delle diverse forme di pregiudizio, spesso reciprocamente contraddittorie le une con le altre, gli ebrei hanno sempre goduto di un singolare “trattamento speciale”.

Questo “di più” di ripugnanza, diffidenza e sospetto dovrebbe, in teoria, appartenere alla percezione “esterna” dell’ebraismo, alla considerazione che di esso hanno “gli altri”. Ma può mai esso non condizionare anche l’autopercezione degli stessi ebrei? Se un soggetto nasce, cresce, invecchia e si avvia alla morte nella consapevolezza di essere sempre accusato di qualcosa, può mai restare indifferente di fronte a tale dato di fatto?

Il secondo motivo è dato dal pensiero di uno dei più grandi esponenti e conoscitori del pensiero ebraico di tutti i tempi, Franz Rosenzweig, il quale, nel suo La stella della redenzione, ebbe a scrivere: «L’ebraismo, unico al mondo, cresce per diminuzione, per sottrazione». Ogni generazione di ebrei, ogni singolo ebreo, da sempre, decide cosa, della propria “identità ebraica”, debba essere sottratto, eliminato, e cosa debba invece essere conservato. Su “quel che resta”, sui “resti”, si costruisce, anno per anno, giorno per giorno, l’identità ebraica, che sarà poi, un domani, ancora, soggetta a ulteriore “diminuzione” e “sottrazione”.

Il terzo motivo è collegato ai primi due. In quanto popolo, da sempre, “disperso” e disseminato tra altri popoli le sorti degli ebrei hanno strettamente condizionato quelle delle altre nazioni in cui essi si sono trovati a vivere. In un continuo scambio sanguigno tra due corpi congiunti e distinti, il mondo della maggioranza dei gentili ha sempre irrorato di idee, credenze, sentimenti le minoranze ebraiche da esso ospitate, che ha sempre ricambiato con altrettanta trasmissione di cultura, coscienza, speculazione. Dovunque ci siano stati degli ebrei, la storia degli egizi e dei babilonesi, di greci, romani, arabi, spagnoli, polacchi, russi, americani… – è sempre stata una storia ebraica, così come la storia ebraica è sempre stata una storia di tante nazioni diverse. E, quando gli ebrei hanno scelto di abbandonare la loro identità per assumerne altre – greca, cristiana, islamica… – hanno, da una parte, determinato una singolare crescita “per sottrazione” del loro popolo di origine, quanto una fecondazione e ibridazione delle altre nazioni, non solo arricchite, ma anche trasformate – spesso molto in profondità – nelle loro identità.

Queste considerazioni sono suggerite dalla lettura di un libro di grande interesse di Giancarlo Lacerenza: Gli ebrei nell’Italia antica. Dalla diaspora all’età cristiana (Carocci, Roma, 2025). «La presenza degli ebrei», scrive l’autore, «ha accompagnato, sia pure fra alti e bassi nella qualità dei rapporti, ma costantemente, la formazione e la crescita dell’intera popolazione della penisola italica e lo sviluppo della sua peculiare e variegata identità, da molto più tempo e più profondamente di quanto si possa pensare».

Queste considerazioni sono suggerite dalla lettura di un libro di grande interesse di Giancarlo Lacerenza: Gli ebrei nell’Italia antica. Dalla diaspora all’età cristiana (Carocci, Roma, 2025). «La presenza degli ebrei», scrive l’autore, «ha accompagnato, sia pure fra alti e bassi nella qualità dei rapporti, ma costantemente, la formazione e la crescita dell’intera popolazione della penisola italica e lo sviluppo della sua peculiare e variegata identità, da molto più tempo e più profondamente di quanto si possa pensare».

La presenza ebraica non è attestata per le più antiche testimonianze relative agli etruschi, i sabini, i latini, i liguri, i peligni, i cumani, gli apuani, i greci e le altre genti di cui abbiamo notizia, a partire dal IX e dall’VIII secolo a.C. Nella ricca e poliforme mitologia della fondazione di Roma non sono presenti tracce ebraiche (anche se i comparatisti, com’è noto, hanno rilevato diverse significative analogie tra i miti fondatori dell’Urbe e quelli di Israele, come l’abbandono e il salvataggio di Mosè e quello di Romolo, l’antagonismo tra i fratelli Mosè e Ramses e Romolo e Remo, la legislazione mosaica e le XII Tavole e altre ancora). Ma «anche per Roma», nota l’autore , «( …) informazioni un po’ più solide sulla sua popolazione ebraica non si faranno attendere e sin dalla tarda età repubblicana, esse diverranno sempre più numerose: andando a intensificarsi finché, col tempo, alle fonti storico-letterarie si affiancano – giungendo talora a superarle per importanza e densità – le testimonianze archeologiche e soprattutto epigrafiche. Solo a questo punto e grazie a questo materiale diviene possibile una vera narrazione, su più livelli, delle varie fasi di questa storia. Sono i primi mille anni della storia degli ebrei in Italia e dal loro innesto nella cosiddetta “Isola della rugiada di Dio”, ʾI-ṭal-Yah: esonimo non antico ma che illumina più di tante altre parole la favorevole considerazione che da parte ebraica si ebbe per questo paese, in cui furono da sempre riposte molte attese e in qualche momento fin troppe speranze».

La ricognizione effettuata dall’autore appare di ampio raggio, e costruita su solide e puntuali basi documentali. Compaiono in essa le problematiche più varie: dalla deportazione a Roma degli ebrei fatti prigionieri nella Iudaea capta ai fenomeni delle conversioni e del proselitismo, dalle catacombe alle scholae e alle Comunità, dalla Mishnah in Italia agli scribi e le modalità di compilazione della Bibbia, dalle influenze dell’ebraismo ellenizzato alessandrino alle tendenze giudaizzanti nella letteratura latina, dagli ebrei del Lazio a quelli della Campania, del Sannio, di Venosa.

Una storia, ovviamente, variegata e complessa, intrisa di sofferenze e speranze tradite, ma anche di tanta vitalità e, per usare una parola alla moda, resilienza. Comunque, con le sue luci e ombre, una storia d’Italia.

Francesco Lucrezi, storico

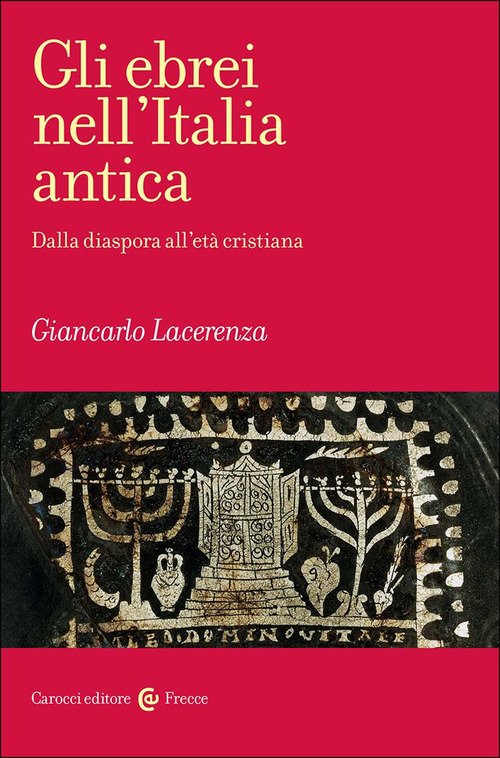

(Nell’immagine: mosaico pavimentale del IV secolo e.v., parte dell’antica sinagoga di Bova Marina)