PERSEGUITATI RAZZIALI – Settant’anni dalla Legge Terracini: una memoria viva tra diritti e criticità

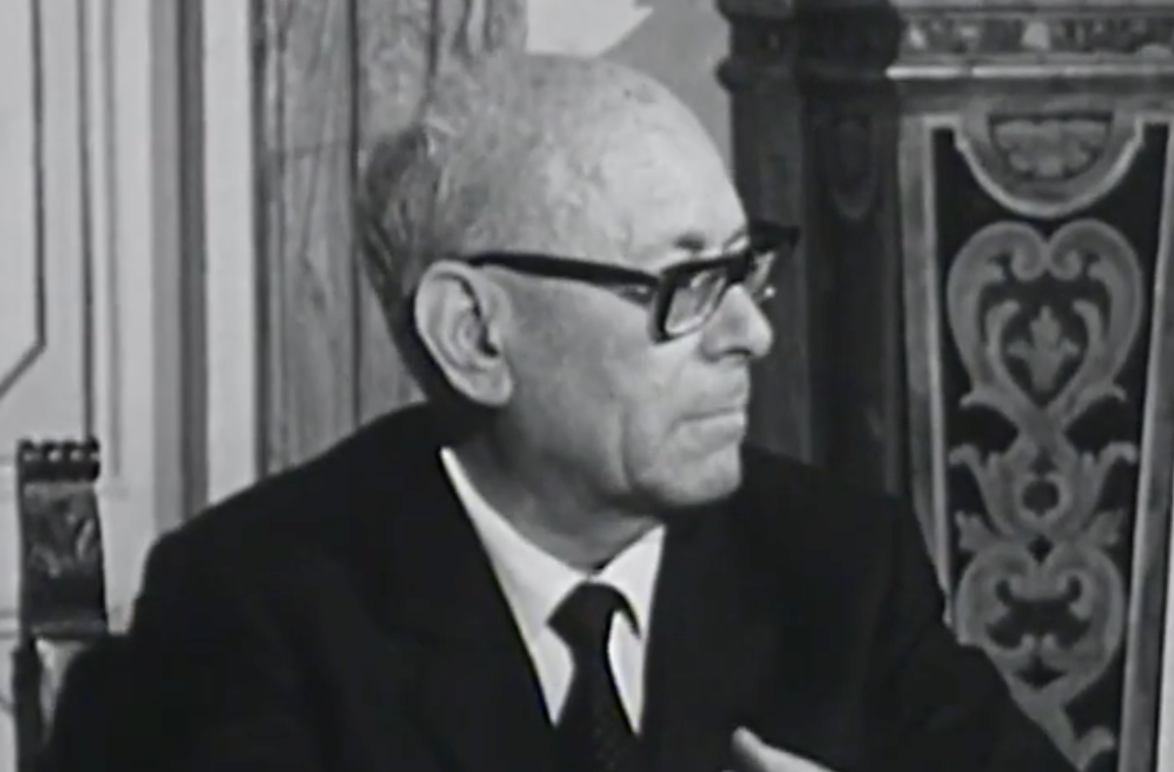

Dopo oltre un anno e mezzo di pausa, si è riunita questa mattina al Ministero dell’Economia e delle Finanze la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti e razziali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una seduta particolarmente significativa: nel 2025 ricorrono infatti settanta anni dall’entrata in vigore della legge 10 marzo 1955, n. 96, nota come Legge Terracini, dal nome del senatore Umberto Terracini che ne fu il principale promotore.

Era una norma di giustizia riparativa ante litteram, in un’Italia ancora alle prese con la ricostruzione democratica e con la rimozione collettiva delle colpe del passato.

Una norma di grande valore simbolico e civile, nata per riconoscere – anche materialmente – il prezzo pagato da chi fu colpito dal fascismo per le proprie idee o per la propria identità ebraica. A distanza di settant’anni, però, il cammino verso un pieno riconoscimento dei diritti dei perseguitati non è ancora concluso.

Dalla prova della persecuzione al riconoscimento presunto

Un passo avanti importante si è avuto solo di recente, con la legge 31 dicembre 2020, n. 178, che ha finalmente eliminato l’onere per i richiedenti – spesso insormontabile – di dimostrare le persecuzioni razziali subite.

La persecuzione è ora presunta per tutti gli ebrei che si trovavano in Italia durante le leggi razziali, superando un’ingiustizia storica che aveva negato per decenni il beneficio a molti sopravvissuti o ai loro eredi.

Resta ora a carico dei richiedenti la necessità di provare la propria ebraicità in quel periodo. Un passaggio non sempre immediato: molte Comunità ebraiche non dispongono più degli archivi dell’epoca o non possono certificare l’appartenenza religiosa di chi si è iscritto solo dopo la guerra. In questi casi, si potrebbe agevolmente ricorrere a una dichiarazione rabbinica, ma non sempre le prassi sono uniformi sul territorio.

Domande indirette e inabilità: l’assurdo degli ottantenni “abili al lavoro”

Non meno complesso è il capitolo delle domande indirette, quelle presentate dai figli o dai coniugi superstiti dei perseguitati.

La normativa richiede, ancora oggi, che il richiedente sia “inabile al proficuo lavoro” – un concetto che risale agli anni Cinquanta e che viene accertato dalle Commissioni Mediche di Verifica dell’INPS.

Queste commissioni applicano criteri ormai datati, tanto che non mancano casi in cui persone di 85 o 90 anni vengono giudicate “abili” e quindi escluse dalle provvidenze. A ciò si aggiunge un ulteriore vincolo: il reddito non può superare i 19.500 euro lordi annui, una soglia che rende di fatto inaccessibile il beneficio a molti richiedenti.

Il problema delle domande già respinte

Un’altra questione aperta riguarda chi aveva presentato domanda prima della riforma del 2020. In quei casi, molte istanze furono respinte perché mancavano prove dirette delle persecuzioni.

Oggi, con il nuovo regime che presume la persecuzione per gli ebrei, sarebbe logico riesaminare quei casi. Tuttavia, la Commissione non sempre è di questo avviso sostenendo che si sia formato un giudicato – ossia una decisione definitiva – sulla precedente domanda, a meno che non sia stato fatto ricorso alla Corte dei Conti.

Un’interpretazione formalistica che contraddice lo spirito della nuova legge e che lascia molti richiedenti, o i loro eredi, in un limbo di ingiustizia.

Gli ebrei di Libia, ancora in attesa

Resta poi aperta la situazione degli ebrei libici che vissero in Libia durante gli anni delle persecuzioni razziali. Pur essendo stati vittime di discriminazioni, molti di loro non possedevano la piena cittadinanza italiana ma solo la cosiddetta “piccola cittadinanza”. Questa condizione, ancora oggi, li esclude dalle provvidenze previste dalla legge Terracini: un’anomalia giuridica che chiede da tempo un intervento politico chiaro e risolutivo.

Una memoria che non si archivia

Settant’anni dopo la sua approvazione, la legge voluta da Umberto Terracini resta una pietra miliare nella storia repubblicana. Ma il suo spirito originario – quello di riconoscere dignità e memoria a chi è stato colpito dall’odio razziale e politico – rischia talvolta ancora di smarrirsi tra vincoli burocratici e letture restrittive.

La riunione odierna della Commissione al MEF, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, dell’ANPPIA e dell’UCEI, costituisce dunque più che un atto amministrativo, un momento di riflessione civile.

Perché la memoria non è solo ricordo, ma anche impegno a rendere la giustizia accessibile, concreta, viva.

Come ricordava Terracini, la libertà non è un dono, ma un dovere: quello di ricordare e di riparare e la Repubblica non può dirsi compiuta finché non avrà risarcito moralmente e materialmente chi fu colpito per aver creduto nella libertà e nell’uguaglianza.

Settanta anni dopo, quella promessa è ancora aperta. A settant’anni dalla sua legge, quel dovere è ancora attuale.

Giulio Disegni,

membro in rappresentanza di UCEI della Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti e razziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri