DIALOGO – Rav Della Rocca: Quel corto circuito fra accettazione e rifiuto

La promulgazione della Nostra Aetate il 28 ottobre 1965 segnò un passaggio storico nel rapporto tra la Chiesa cattolica e il popolo ebraico. Con un linguaggio essenziale ma innovativo, il documento conciliare riconosceva la perennità dell’alleanza tra l’Eterno e Israele, rigettava l’accusa collettiva di deicidio e condannava ogni forma di antisemitismo. Per molte comunità ebraiche, questa svolta rappresentò un’apertura significativa: per la prima volta la tradizione cattolica ufficiale si discostava esplicitamente da secolari pregiudizi teologici. Sessant’anni dopo, tuttavia, si percepisce con crescente chiarezza una discontinuità tra la dimensione teologica del dialogo e quella politico-mediatica. Sebbene il dialogo ebraico-cristiano abbia compiuto progressi straordinari sul piano istituzionale e interpersonale, persistono – e talvolta riemergono con forza – forme di linguaggio che riflettono categorie antigiudaiche tradizionali, spesso traslate nel discorso politico contemporaneo su Israele. Dopo il massacro antiebraico del 7 ottobre 2023, nel mondo si è diffusa una forte ondata di ostilità verso Israele. In molti casi le critiche, inizialmente rivolte al governo e al suo premier, si sono presto estese all’intero popolo ebraico. Le accuse contro Israele hanno riattivato sentimenti antisemiti mai del tutto sopiti, trovando terreno fertile in narrazioni consolidate e in un linguaggio che ha contribuito a ribaltare il senso di colpa storicamente legato alla Shoah, riproponendo stereotipi antichi come crudeltà, sete di vendetta e infanticidio. Al contrario, i palestinesi vengono spesso rappresentati attraverso una lente spiritualizzata e vittimaria. Questo sbilanciamento, lungi dall’essere neutro, riattiva strutture narrative di matrice cristiana storica: l’ebreo che rappresenta il potere, il non-ebreo paradigma dell’innocenza. Così, anche senza intenzione esplicita, vecchi stereotipi si proiettano su nuove situazioni storiche. La crisi però non riguarda solo Gaza. Si tratta di una minaccia più ampia per la sicurezza e la sopravvivenza stessa di Israele, un rischio spesso sottovalutato. In questo contesto, parte del mondo cattolico – dalla base fino ai vertici – ha ripreso e amplificato alcune delle accuse, contribuendo a dare loro una sorta di legittimazione morale. La compassione per le vittime civili, pur nobile, quando è espressa in modo unilaterale rischia infatti di trasformarsi in uno strumento di condanna sbilanciata. Il problema sorge quando tale critica non si limita alle politiche, ma assume tratti simbolici e morali che ricalcano stereotipi religiosi antichi: l’ebreo ostinato, moralmente colpevole, radicato nel potere e nella durezza di cuore. In questi casi, si verifica un cortocircuito semantico: l’antigiudaismo teologico di ieri si ripresenta nel vocabolario politico di oggi, talvolta rivestito di linguaggio umanitario o universalista. Molti documenti ecclesiali e prese di posizione su Israele tendono a descriverlo esclusivamente come soggetto politico e geopolitico. Per l’ebraismo, Israele non è soltanto un’entità politica ma una dimensione identitaria e religiosa centrale, legata alla memoria storica e alla coscienza collettiva. Quando tale dimensione viene ignorata o delegittimata, non ci si limita a criticare un governo: si colpisce un nucleo profondo dell’esperienza ebraica. Elemento centrale dell’ebraismo è la Bibbia con la sua esegesi rabbinica; la nostra identità attuale di ebrei è la continuazione ininterrotta di quella tradizione e interpretazione. È evidente che chiunque abbia tentato di spezzare questa continuità, pur riconoscendo un valore sacro alla Bibbia, è stato costretto a ridefinirsi come “nuovo Israele”. Per l’ebreo è impossibile accettare che quelle stesse parole su cui la sua identità si basa, significhino qualcosa che non lo riguarda più: un nuovo Israele, appunto. Vale a dire, è impossibile sentirsi accettato e rifiutato a un tempo, persino all’interno del dialogo ebraico-cristiano. L’ebraismo non è solo una religione. La Torà è stata data, infatti quando gli ebrei erano già un popolo, circa quattromila anni fa, affinché entrassero nella terra di Israele. Fin dal suo inizio è, quindi, insieme religione e storia; anzi l’ebraismo è la storia di una realtà religiosa in cui la Torà, il popolo e la Terra formano un unicum inscindibile. È chiaro che se si esclude anche uno solo dei tre elementi che costituiscono l’auto-definizione di ebraismo, il termine dialogo diventa assolutamente improprio. Per questo motivo, le prese di posizione ecclesiali su Israele, anche quando animate da intenti umanitari, devono misurarsi con la lunga eredità dell’antigiudaismo cristiano e vigilare attentamente per non riprodurne, anche inconsapevolmente, le strutture discorsive. In questo senso, Nostra Aetate –

pur avendo rappresentato una svolta storica – non ha prodotto una rielaborazione completa delle categorie simboliche tradizionali. L’antigiudaismo cristiano, anche quando condannato teologicamente, continua a riaffiorare sotto forme mutate. Per le comunità ebraiche, ciò genera una delusione profonda: il cammino di riconciliazione non può essere autentico se, nelle questioni politiche, si ripropongono schemi di lettura asimmetrici e teologicamente radicati. Sessant’anni dopo, Nostra Aetate rimane un punto di riferimento imprescindibile. Ma la fedeltà a quello spirito richiede oggi una riflessione più matura e autocritica sul modo in cui categorie teologiche sedimentate possono agire – silenziosamente ma efficacemente – all’interno dei giudizi politici. Solo così sarà possibile preservare e approfondire un dialogo che non si limiti a parole concilianti o a retoriche dichiarazioni di principio, ma costruisca un’autentica comprensione reciproca, capace di affrontare anche i nodi più delicati della storia e della memoria.

Rav Roberto Della Rocca

Direttore Area Formazione e Cultura dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

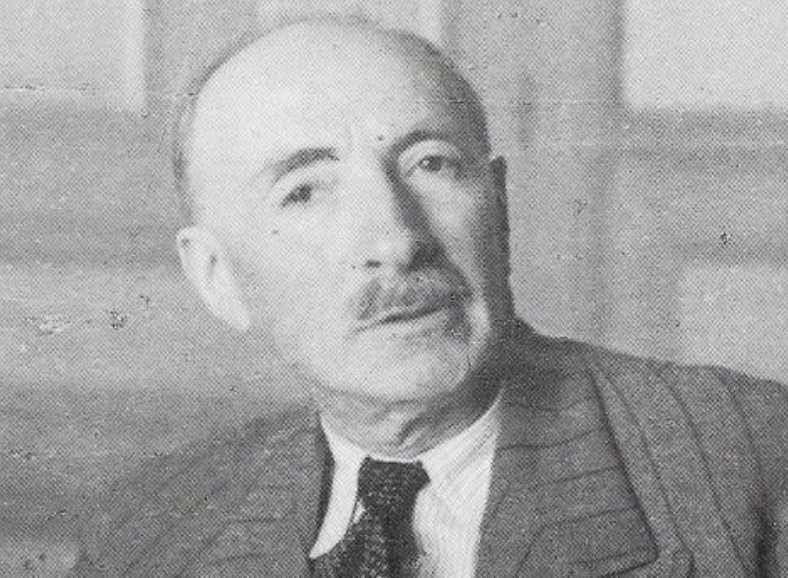

(Nell’immagine: Jules Isaac, storico francese, ebreo, considerato uno dei promotori del dialogo ebraico-cristiano)