SCAFFALE – Che succede all’uomo?

Il prossimo 30 novembre Woody Allen compirà 90 anni. Un bel traguardo, certamente, soprattutto se si considera la straordinaria intensità della vita trascorsa da un uomo che, grazie esclusivamente al proprio prodigioso talento, è stato alla ribalta fin da giovanissimo, creando decine di capolavori che resteranno per sempre nel mito della cinematografia mondiale. Nessun altro regista è mai riuscito a esprimersi, a tali livelli, con tanta continuità e assiduità. E anche la sua vita privata, com’è noto, è stata quanto mai intensa e agitata, travolta da scandali, processi, crudeli faide familiari.

«Non è piacevole, ma non c’è scelta», ha recentemente dichiarato, in un’intervista, il grande regista, a proposito del suo compleanno “pesante”. Una frase banale, certamente, che potrebbe pronunciare chiunque, ma che, provenendo dalle sue labbra, sembra acquistare un tono oracolare, il valore di una profonda considerazione esistenziale. Ciò in quanto Allen, nelle sue opere, ha spesso trattato proprio dell’aspetto tragico (e a volte comico) dell’essere umano di fronte a scelte drastiche, tra il bene e il male, il giusto e l’ingiusto. E ci ha mostrato come, sovente, le nostre scelte restino indecifrabili nelle loro motivazioni, e possano portare a esiti impensabili. Ma, di fronte ad alcune realtà (come, appunto, la vecchiaia e la morte), appunto, «non c’è scelta». O forse sì: c’è la scelta di affrontarle interrogandosi sul loro significato, o di subirle passivamente, come vittime sacrificali.

Credo che Allan Stewart Königsberg appartenga a pieno titolo alla storia non solo dell’arte, ma anche della filosofia contemporanea. Ci ha insegnato, tra le tante cose, come le categorie dell’etica, costruite in millenni di faticosa speculazione teorica, siano da riconsiderare in un’epoca di fatta solo di immagini, di apparenze, in cui l’uomo sembra essersi rassegnato all’idea dell’evanescenza di qualsiasi valore, e quindi anche della giustizia. Perché la giustizia non può soltanto apparire, deve essere. In molti dei suoi capolavori (per esempio, Crimini e misfatti, Matchpoint, La ruota delle meraviglie) è il male a prevalere, anche se coloro che lo realizzano non sono propriamente dei malvagi. Solo, la luce della coscienza si ottenebra, si spegne, perché così vuole il destino, come mirabilmente espresso dalla progressiva cecità che colpisce il probo e impotente rabbino di Crimini e misfatti. Il male c’è, ma non può essere visto, e, quindi, neanche combattuto.

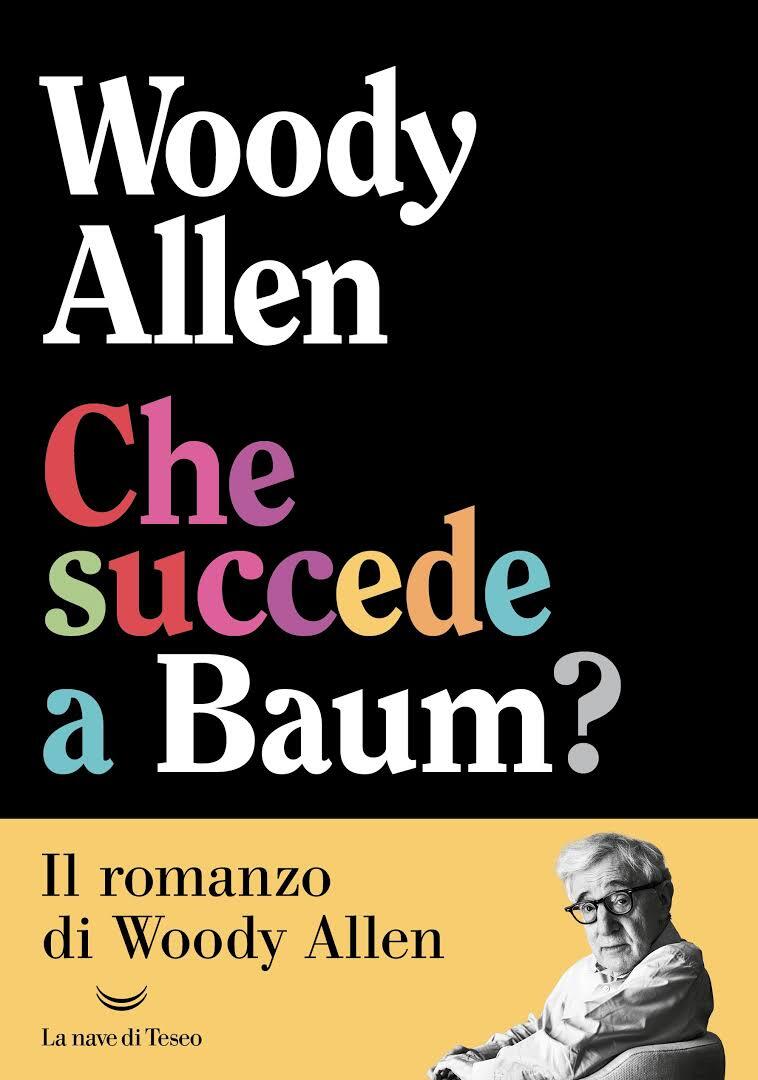

Abbandonata, purtroppo, per motivi anagrafici, la fatica della regia cinematografica, Allen ci regala ora un romanzo che si rivela pienamente all’altezza del suo talento: Che succede a Baum? (La nave di Teseo, Milano, 2025, pp. 184, euro 20). Il libro si legge come un film – così come i film dell’autore avrebbero tutti potuto avere la forma di romanzi – e anch’esso ha un contenuto, a mio giudizio, filosofico.

Com’è noto, un personaggio ricorrente nei film di Allen è quello dell’ebreo americano nevrotico, tormentato, ipocondriaco, che non crede in Dio ma appare perseguitato dalla sua assenza, e vive il proprio retaggio familiare e religioso come una sorta di prigione che lo opprime, ma dalla quale non riesce – o non vuole – evadere. Questa figura si ritrova anche nel protagonista di questo romanzo, un giornalista e scrittore ebreo di mezza età divorato dall’ansia, dalla gelosia, dalla frustrazione. Il suo successo sta rapidamente scemando, gli editori gli chiudono le porte, e anche il suo terzo matrimonio sta andando in crisi. Invece, alle persone a lui più vicine, come il figlio e il fratello, sembra andare tutto a gonfie vele, e ciò, ovviamente, lo fa rodere dall’invidia.

Baum sembra non avere nessuna speranza, nessuna via di scampo, tanto da scivolare verso una sorta di follia, che lo porta a parlare con sé stesso. Non si tratta di un tipo di demenza precoce, perché la sua salute mentale sembra solida. È alla disperata ricerca di una relazione, di un confronto, e non riesce a trovarlo con nessuno all’infuori di sé stesso, tanto da andare verso una forma di sdoppiamento della propria persona. Ma i due Baum non vanno sempre d’accordo l’uno con l’altro, spesso litigano, anche con veemenza. «Eppure, pensava, chi se non Asher Baum può comprendere la portata della mia sofferenza e l’ampiezza delle mie preoccupazioni? C’è qualcun altro con cui posso lagnarmi e che non staccherebbe la spina dopo due minuti dei miei dubbi più profondi, dicendo: ‘Smettila di lamentarti, Asher: è una barba. Anche noi abbiamo i nostri problemi’. Eppure, cerco solo di vedere dentro la minuscola porzione di isteria in cui sono immerso ogni giorno. Oppure no, forse la questione è più complessa. Forse quello che voglio davvero è dare un senso alla vita di tutti. A tutta la baracca con i suoi burattini… Baum voleva portare ordine nel caos e nella tragica verità che sembravano annuvolare ogni alba dell’umanità».

Dal fondo di un periodo di grande depressione, il protagonista del romanzo non cerca quindi solo di «uscire dal pozzo» da solo, ma, addirittura, di «dare un senso alla vita di tutti», di «portare ordine nel caos». Una missione salvifica che richiama quella di Dante, la cui uscita dalla «selva oscura” non è a beneficio solo di sé stesso, ma dell’umanità tutta. Se Dante elegge a compagni di viaggio Virgilio e Beatrice, Asher Baum sceglie invece un altro sé stesso, «l’unico che può comprendere la portata della sua sofferenza». Ovviamente, non vuole e non può fare affidamento su nessuna divinità. La sua sofferenza, a differenza di quella di Giobbe, non è il frutto di una scommessa tra Dio e Satana, è solo sua, l’ha creata lui. E sta solo a lui, insieme al suo “doppio”, superarla. A beneficio di tutti. Un atteggiamento di grande presunzione, forse, oppure di grande coraggio.

Che gli succederà? La domanda ci riguarda da vicino, dal momento che, come Dante, Baum rappresenta tutti noi. Quel che succede a lui succede all’uomo.

Francesco Lucrezi