Il visionario che inventò la polizia scientifica

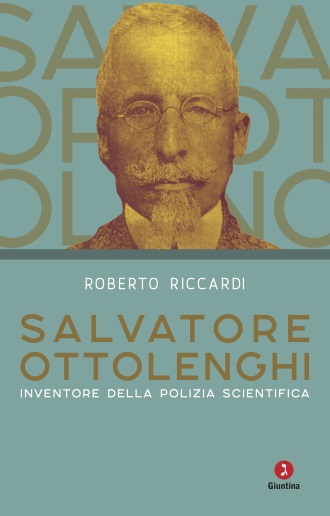

Esce oggi venerdì 7 novembre il saggio Salvatore Ottolenghi. Inventore della polizia scientifica (ed. Giuntina) di Roberto Riccardi. Il volume inaugura Vite di Rut, una nuova collana in collaborazione con Fondazione Rut e dedicata alle biografie degli ebrei italiani distintisi nella storia culturale e sociale del paese.

Il visionario che inventò la polizia scientifica

Il cartellino segnaletico, la rete internazionale di cooperazione tra forze di polizia, la carta di identità italiana. C’è un filo conduttore tra queste tre innovazioni novecentesche: l’ebreo astigiano Salvatore Ottolenghi, nato nel fatidico 1861 dell’Unità, concittadino di quell’Isacco Artom già braccio destro di Camillo Benso conte di Cavour e futuro protagonista nelle aule del Senato.

Il cartellino segnaletico, la rete internazionale di cooperazione tra forze di polizia, la carta di identità italiana. C’è un filo conduttore tra queste tre innovazioni novecentesche: l’ebreo astigiano Salvatore Ottolenghi, nato nel fatidico 1861 dell’Unità, concittadino di quell’Isacco Artom già braccio destro di Camillo Benso conte di Cavour e futuro protagonista nelle aule del Senato.

E se il posto nella storia per Artom è nel Risorgimento e in quel primo scorcio di stagione unitaria, per il medico Ottolenghi è tra quanti operarono per fare “giustizia”. Risale al 1902 l’intuizione di dar vita a una scuola di polizia scientifica che avrebbe lasciato un segno indelebile in Italia e nel mondo.

Se ne parla diffusamente in Salvatore Ottolenghi. Inventore della polizia scientifica (ed. Giuntina) del generale dei carabinieri e giornalista Roberto Riccardi, prima uscita di una nuova collana in collaborazione con la Fondazione Rut, dedicata a biografie di ebrei italiani distintisi nella società. Riccardi, già autore del fortunato Sono stato un numero. Alberto Sed racconta, si è messo sulle tracce di Ottolenghi perché pochi più di lui hanno dato un apporto per rendere la giustizia più giusta senza più sentenze legate «a fattori ideologici o esigenze del momento», né condanne «dettate dal pregiudizio, dagli umori dei sovrani, dalle pressioni dei potenti». Allievo del criminologo Cesare Lombroso, Ottolenghi opera nell’Italia del primo Novecento, benevola con gli ebrei. Riccardi lo descrive come un visionario e un realista, un uomo del fare che non si tira indietro quando, come prima sede, gli viene concesso uno spazio atipico: un locale al pianterreno del carcere romano di Regina Coeli, dove conduce un’attività formativa pilota in favore di 35 funzionari di Pubblica sicurezza della Questura capitolina che vanno incontro alla novità «con una punta di scetticismo, ma anche un pizzico di curiosità». Arriveranno poi corsi con programmi più strutturati e all’altezza del compito di orientare «verso un approccio moderno alle procedure d’indagine, con la ricerca di solide basi scientifiche per supportare le prove».

Gli stessi metodi guideranno i detective incaricati delle indagini sul delitto Matteotti, in un’Italia ora in camicia nera. Nonostante l’intervallo temporale fra il delitto e l’autopsia, la medicina legale stabilirà con precisione le cause della morte e ogni tentativo del regime fascista di mettere pressione su Ottolenghi per sconfessare «gli esiti delle indagini tecniche» fu vano, la sua schiena restò sempre dritta.

Ottolenghi vivrà altri dieci anni, morendo nel 1934 da «uomo sereno, contento di aver fatto il proprio dovere e di aver indirizzato la sua famiglia nella giusta direzione». Nulla lasciava ancora immaginare la svolta antisemita del regime, la persecuzione dei diritti e delle vite.

Anche Ottolenghi ne fece le spese, o perlomeno il suo ricordo, condannato alla rimozione ma poi riesumato in varie iniziative nel Dopoguerra. E ora anche in questo libro.

Adam Smulevich