PICCOLO SCHERMO – Long Story Short, il mondo ebraico americano di casa Schwooper

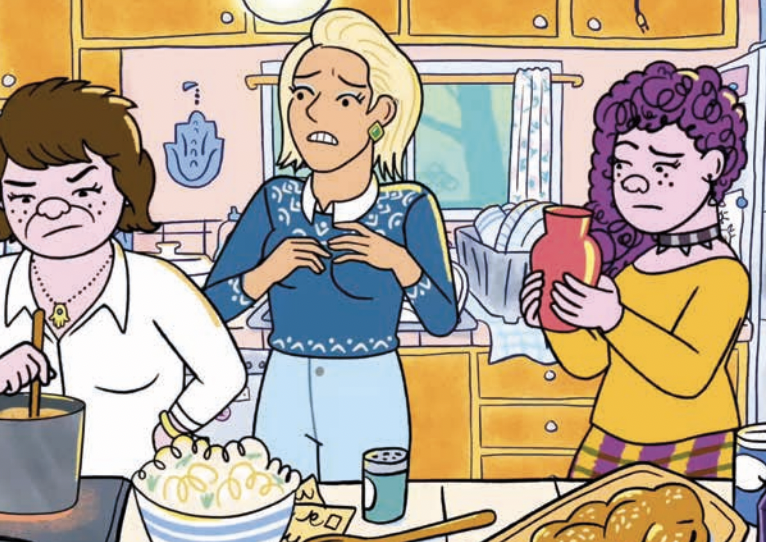

Benvenuti dagli Schwooper, l’ultima famiglia ebraica sbarcata sullo schermo. Naomi è la madre-matriarca e i suoi rimbrotti accompagnano i figli dal giorno in cui li ha messi al mondo: Shira deve vestirsi meglio; Avi dev’essere più osservante; Yoshi, il più piccolo, deve trovarsi un lavoro come si deve. E come in tutte le famiglie che si rispettino, i figli alzano gli occhi al cielo e non risparmiano i sarcasmi. Gli Schwooper sono gli indimenticabili protagonisti della nuova serie animata per adulti Long Story Short in onda su Netflix.

Mai caricature

Firmato da Raphael Bob-Waksberg e animato da Lisa Hanawalt, lo show ricrea la storia della famiglia dal 1959 al 2022 tra feste, bar mitzvah, divorzi e funerali. È un racconto esilarante e malinconico che cancella la sequenza cronologica correndo avanti e indietro nel tempo e schivando ogni riferimento all’attualità. I due autori si erano imposti al grande pubblico con BoJack Horseman (2014-2020), la serie tragicomica in cui un cavallo con fattezze umane, ex star televisiva, tentava un impossibile ritorno alla fama. Forti di quel successo, Bob-Waksberg e Hanawalt tornano ora con una vicenda assai diversa centrata sul tema più caro allo storytelling ebraico – la famiglia e le sue infinite declinazioni. Long Story Short (che in inglese significa “in poche parole”) si tiene lontano dalle dimensioni cupe e surreali di Bojack Horseman. I personaggi si arrotondano, il tratto grafico si addolcisce e l’affondo della scrittura si esercita sulle cadenze della vita di tutti i giorni. Long Story Short ha poco in comune con altre serie tv a tema ebraico di gran successo. I personaggi, tutti doppiati da attori ebrei, non diventano mai caricature e i temi evolvono nel corso della serie. Quanto agli aspetti legati all’ebraismo – dalle tradizioni alle cerimonie – non sono spiegati né sottolineati troppo. Sono un dato di fatto, fuori discussione. Nel ritratto stilizzato di Long Story Short si ritrovano il ritmo e il sapore della migliore narrativa ebraico-americana – da Woody Allen a Philip Roth. Incontrare gli Schwooper, il soprannome che fonde il cognome della madre (Schwartz) e quello del padre Elliot (Cooper), è un po’ come tornare a casa.

L’ossessiva yiddishe mame

La critica, dal canto suo, ha accolto lo show con entusiasmo. «Long Story Short reinventa la sitcom», ha titolato Time. «Long Story Short è una mitzvah televisiva», ha annunciato irriverente Rolling Stone. I luoghi comuni però non mancano. Le battute autoironiche si sprecano, certe situazioni sono prevedibili e Naomi è la classica yiddishe mame ossessiva e drammatica. («L’ultimo dei miei figli non è più un bambino», dichiara al bar mitzvah di Yoshi. «Sono senza figli!»).

Stare insieme, ridere e litigare

Più dei personaggi o degli specifici episodi, a catturare l’attenzione è l’impasto della conversazione che negli anni tiene insieme gli Schwooper. La conosciamo tutti perché è quella di tante famiglie: un flusso di coscienza in cui i ricordi e le battute si rincorrono senza un filo logico; un modo di stare insieme, ridere e litigare incomprensibile a un estraneo. Per gli Schwooper, è un luogo della mente e dell’anima dove l’appartenenza ebraica è indiscussa e il senso di identità in costante divenire. Long Story Short si inoltra nell’esperienza ebraico americana come, con toni assai diversi, alcuni anni fa aveva fatto Steven Spielberg nel suo film autobiografico The Fabelmans (2022).

In nome dei figli

La serie non prende posizione sul conflitto in Medio Oriente e ritrae un mondo ebraico dove l’identità non è un carico schiacciante né una bandiera da sventolare. È un approccio che Oltreoceano, dove il dibattito su Israele è diventato lacerante, può lasciare perplessi ma negli Stati Uniti ha profonde radici storiche. Cresciuto in una comunità ebraica in nord California, Bob-Waksberg ha messo mano alla serie dopo essere diventato padre. «C’era tutta una parte di me stesso di cui non avevo davvero scritto, ed era rimasta a lungo a ribollire nella mia testa», ha spiegato a The Jewish Chronicle. «Un’altra ragione importante era che avevo avuto dei figli, e avere dei figli ti fa riflettere sulla religione, sulla cultura, sulla famiglia e sulla tradizione in modo diverso. Cosa voglio trasmettere ai miei figli, e cosa invece voglio lasciare alle spalle».

Non è questione di fede

Long Story Short porta così in scena una famiglia ebraica lontana dallo stereotipo. Ci sono gli ebrei più e meno osservanti, gli atei, gli ebrei neri, gli ebrei queer, gli uomini d’affari e i coltivatori. Soprattutto, c’è un costante mettere in discussione il proprio modo di essere ebrei. «Negli Stati Uniti», ha affermato Bob-Waksberg, «tendiamo a concepire la religione secondo un modello di matrice cristiana, cioè come questione di fede. Certo, ci sono ebrei che la vivono così. Ma l’ebraismo in cui sono cresciuto e con cui mi sento legato non riguarda la fede: riguarda la tradizione, la storia e la cultura».

Daniela Gross