TORINO – Gli scatti rubati ad Auschwitz

La curatrice Victoria Musiolek ci accompagna dentro la mostra Seeing Auschwitz

Sono quattro scatti rubati a rischio della vita. «Il primo è quasi astratto: l’immagine è mossa, l’inquadratura sbilenca, si distinguono solo le betulle di Auschwitz-Birkenau. Nel secondo, ancora instabile, in un angolo del fotogramma compaiono corpi femminili nudi: prigioniere in attesa di entrare nelle camere a gas. Il terzo e il quarto mostrano uomini al lavoro attorno a una fossa: sono membri del Sonderkommando impegnati nella cremazione dei corpi all’aperto», spiega Victoria Musiolek, curatrice dell’edizione italiana di Seeing Auschwitz – Uno sguardo su Auschwitz, accompagnando Pagine Ebraiche in un’anteprima della mostra allestita all’Archivio di Stato di Torino, aperta al pubblico dal 23 gennaio al 31 marzo. L’operazione dei membri del Sonderkommando non fu individuale ma collettiva, racconta Musiolek. «Nulla di questo sarebbe stato possibile senza una rete di complicità tra i prigionieri. Alcuni scattavano, altri controllavano che non arrivassero le SS. Era un gesto di resistenza, ma anche un atto di testimonianza: lasciare una traccia, sapendo di non avere futuro».

L’operazione dei membri del Sonderkommando non fu individuale ma collettiva, racconta Musiolek. «Nulla di questo sarebbe stato possibile senza una rete di complicità tra i prigionieri. Alcuni scattavano, altri controllavano che non arrivassero le SS. Era un gesto di resistenza, ma anche un atto di testimonianza: lasciare una traccia, sapendo di non avere futuro».

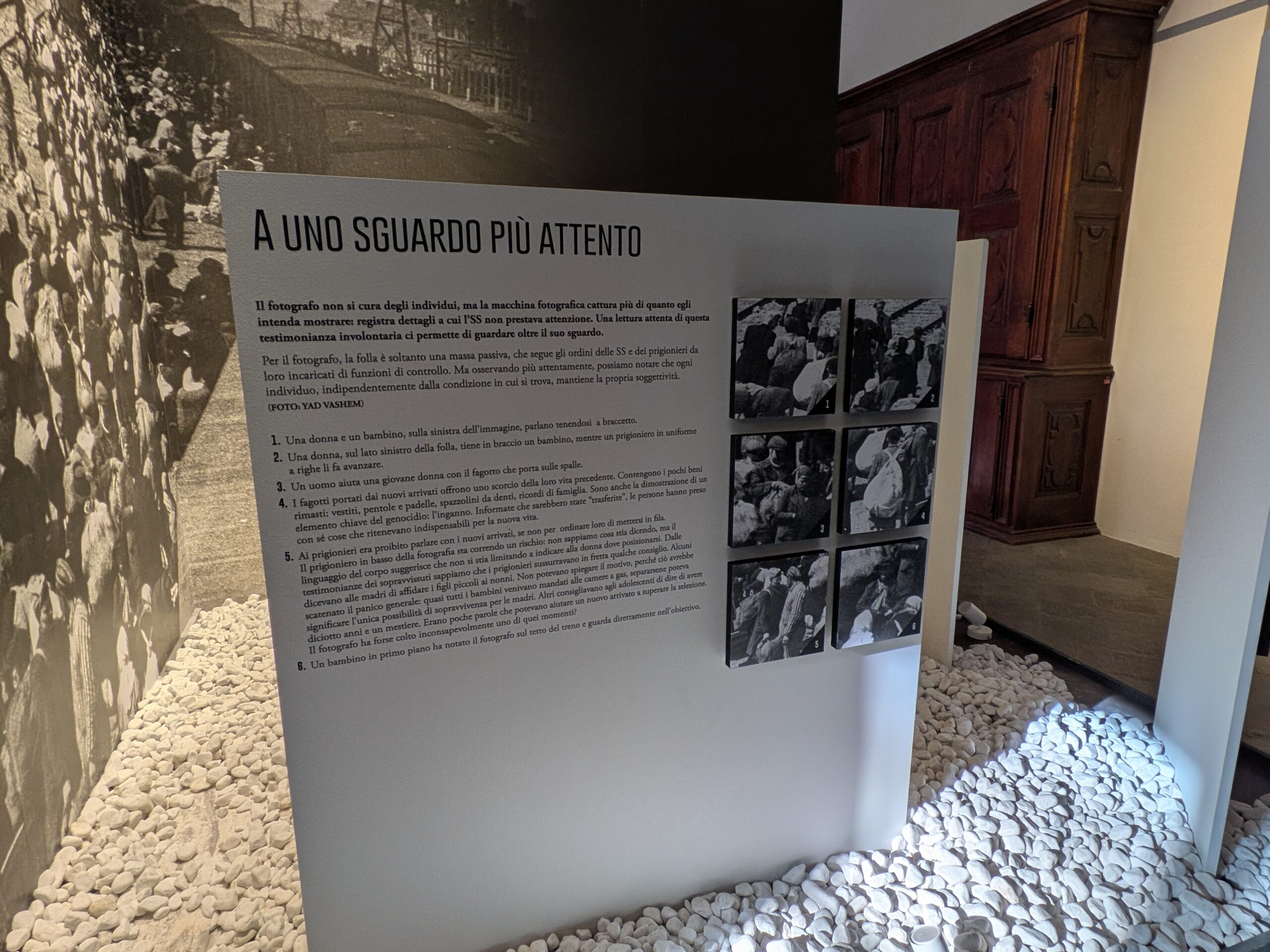

Da qui prende forma uno dei nuclei centrali della mostra: l’intreccio di sguardi diversi sullo stesso luogo. Al cuore del percorso c’è il confronto tra queste immagini clandestine e quelle realizzate dai nazisti, raccolte nel cosiddetto Auschwitz Album. Si tratta di una selezione di circa cento fotografie scattate nel 1944 dalle SS per documentare la deportazione degli ebrei ungheresi, ritrovate per caso nel 1945 dalla prigioniera Lilly Jacob dopo la liberazione del lager. «L’album», spiega Musiolek, «mostra l’intero processo: l’arrivo dei treni, la selezione, lo smistamento. Ma si ferma sempre un attimo prima. Non vediamo mai la violenza diretta, né la morte. Quelle immagini servivano a mostrare l’efficienza del  sistema, non il suo esito». Osservandole con attenzione negli ingrandimenti che aprono la mostra, qualcosa sfugge al controllo di chi scatta. «Il fotografo delle SS, posizionato probabilmente sul tetto di un vagone, intende riprendere una folla anonima all’arrivo del treno ad Auschwitz», sottolinea la curatrice, indicando la gigantografia, «ma la macchina fotografica registra molto di più: un uomo aiuta una donna a portare il suo fagotto; una madre stringe il suo bambino aiutata da un prigioniero; un altro prigioniero scambia poche parole con una nuova arrivata, forse le sussurra consigli su come comportarsi. Sono dettagli involontari, ma raccontano che l’umanità non è ancora stata cancellata. Poi c’è un bambino che guarda direttamente in camera: si è accorto del fotografo e lo fissa. Oggi guarda noi».

sistema, non il suo esito». Osservandole con attenzione negli ingrandimenti che aprono la mostra, qualcosa sfugge al controllo di chi scatta. «Il fotografo delle SS, posizionato probabilmente sul tetto di un vagone, intende riprendere una folla anonima all’arrivo del treno ad Auschwitz», sottolinea la curatrice, indicando la gigantografia, «ma la macchina fotografica registra molto di più: un uomo aiuta una donna a portare il suo fagotto; una madre stringe il suo bambino aiutata da un prigioniero; un altro prigioniero scambia poche parole con una nuova arrivata, forse le sussurra consigli su come comportarsi. Sono dettagli involontari, ma raccontano che l’umanità non è ancora stata cancellata. Poi c’è un bambino che guarda direttamente in camera: si è accorto del fotografo e lo fissa. Oggi guarda noi».

La mostra invita a rallentare e riflettere. «Il fotografo non si cura degli individui», spiega Musiolek, «ma noi possiamo farlo. Guardando meglio, riconosciamo persone, non masse. Ed è un passaggio fondamentale».

Un altro livello di lettura riguarda il tempo: uno scatto immortala la selezione dei prigionieri, chi vive, chi muore. È un’immagine immobile, ma il tempo si legge nello spazio: nella distanza tra i gruppi che prendono una strada o l’altra, nel movimento dei corpi, nella rapidità con cui una decisione irreversibile viene presa. Dopo l’Auschwitz Album, il percorso introduce le fotografie di identificazione dei prigionieri: immagini frontali e di profilo, ripetute secondo uno schema fisso. Sono scatti seriali, che tendono ad annullare l’individuo. «Se li guardiamo in fretta perdiamo le persone», osserva Musiolek. «Ma soffermandoci, emergono i tratti, le espressioni, le storie». È il caso della fotografia di Czesława Kwoka, una bambina deportata dalla regione di Zamość. «Prima di questo scatto era stata picchiata dalle SS, piangeva. Poco prima, i prigionieri addetti alla sezione le hanno dato qualcosa per pulirsi. Nei suoi occhi si vedono ancora le lacrime». Czesława sarò deportata ad Auschwitz con la famiglia e sarà assassinata il 12 marzo 1943.

Dopo l’Auschwitz Album, il percorso introduce le fotografie di identificazione dei prigionieri: immagini frontali e di profilo, ripetute secondo uno schema fisso. Sono scatti seriali, che tendono ad annullare l’individuo. «Se li guardiamo in fretta perdiamo le persone», osserva Musiolek. «Ma soffermandoci, emergono i tratti, le espressioni, le storie». È il caso della fotografia di Czesława Kwoka, una bambina deportata dalla regione di Zamość. «Prima di questo scatto era stata picchiata dalle SS, piangeva. Poco prima, i prigionieri addetti alla sezione le hanno dato qualcosa per pulirsi. Nei suoi occhi si vedono ancora le lacrime». Czesława sarò deportata ad Auschwitz con la famiglia e sarà assassinata il 12 marzo 1943.

Le sue fotografie, così come quelle di altre prigioniere sono state salvate, nascoste, recuperate e poi utilizzate nei processi contro i criminali nazisti. «I nazisti volevano cancellare le tracce», ricorda la curatrice. «Queste fotografie esistono perché qualcuno dei prigionieri ha deciso con grande coraggio di disobbedire».

Ci sono poi le immagini dei carnefici: le SS fuori dal campo. Gite, canti, momenti di svago. «Sembrano fotografie innocue, ma sono contemporanee allo sterminio degli ebrei ungheresi. Ci costringono a confrontarci con l’idea che il male non abbia sempre un volto mostruoso», osserva Musiolek, indicando una foto in cui un gruppo di nazisti è radunato mentre canta una canzone, allietato da una fisarmonica.

La mostra introduce poi il terzo sguardo: quello degli Alleati. Sono fotografie aeree, scattate durante le ricognizioni. «È uno sguardo distante, quasi neutro», osserva Musiolek. «Mostra il campo come struttura, come insieme di edifici. Le aree in nero bombardate non sono Auschwitz, ma attacchi a impianti industriali vicini. Sono rivelatori delle priorità della guerra: Auschwitz non era un obiettivo strategico». La distanza fisica dell’inquadratura diventa distanza simbolica: «Divide il mondo di Auschwitz dal mondo esterno». Nel percorso trovano posto anche alcune fotografie private ritrovate nelle valigie dei deportati: ritratti di famiglia, scene di vita quotidiana, momenti di festa. «Spesso non sappiamo chi siano queste persone», ricorda la curatrice, «ma rappresentano ciò che è stato distrutto. Non solo le vite, ma la vita prima».

Nel percorso trovano posto anche alcune fotografie private ritrovate nelle valigie dei deportati: ritratti di famiglia, scene di vita quotidiana, momenti di festa. «Spesso non sappiamo chi siano queste persone», ricorda la curatrice, «ma rappresentano ciò che è stato distrutto. Non solo le vite, ma la vita prima».

L’allestimento è volutamente sobrio: un lenzuolo in alto, su cui è impresso il fumo di Auschwitz, unisce tutte le sale; l’esposizione è dominata dal buio. «Non volevamo distrazioni», conclude Musiolek. «Le immagini, se guardate davvero, sono già potentissime. In pochi centimetri si concentrano storie, vite, decisioni».

Vedere Auschwitz, per Musiolek, non significa comprendere tutto. «Come scriveva Primo Levi, comprendere è impossibile. Ma conoscere è necessario. Questa mostra chiede solo questo: guardare e riflettere».

Daniel Reichel