Madre, Patria

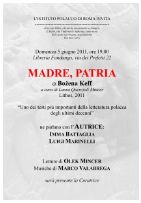

Sarà presentato questa sera alle 19 a Roma alla libreria Fandango Incontro di via dei Prefetti 22, il libro di Bozena Keff, Madre Patria. Assieme all’autrice interverranno Imma Battaglia, Luigi Marinelli e Laura Quercioli Mincer, musiche di Marco Valabrega, letture di Olek Mincer. Ne abbiamo parlato con Laura Mincer, traduttrice e curatrice del volume.

Sarà presentato questa sera alle 19 a Roma alla libreria Fandango Incontro di via dei Prefetti 22, il libro di Bozena Keff, Madre Patria. Assieme all’autrice interverranno Imma Battaglia, Luigi Marinelli e Laura Quercioli Mincer, musiche di Marco Valabrega, letture di Olek Mincer. Ne abbiamo parlato con Laura Mincer, traduttrice e curatrice del volume.

Madre Patria è stato definito uno dei testi più significativi della letteratura polacca degli ultimi anni, perché?

In Polonia i testi letterari relativi alla Seconda guerra mondiale e ai suoi contraccolpi sono numerosissimi. Solo la letteratura riguardante i lager conta molte centinaia di titoli a stampa. Bisogna infatti ricordare che anche diverse centinaia di migliaia di polacchi non ebrei sono stati internati ad Auschwitz e in altri lager e che la Polonia è stato il paese in assoluto più distrutto durante la seconda guerra mondiale. Questo paese ha subito un’occupazione durata quasi sei anni, che voleva i polacchi ridotti a iloti semi analfabeti, ha visto 3 milioni di morti polacchi-non ebrei e intere città, fra cui la capitale, quasi interamente rase al suolo. Non c’è bisogno di aggiungere che la Polonia ha perduto il 92 per cento dei suoi abitanti ebrei e che entro i suoi confini era situata la maggior parte dei campi di concentramento. Tutto ciò per dire che il testo di Bożena Keff si situa all’interno di un panorama non solo molto vasto ma anche molto codificato, e questo sia per quanto riguarda i suoi legami con la letteratura ebraica transnazionale che con quella polacca. Il modo per descrivere la Shoà, i suoi effetti, il suo ricordo, in Polonia funziona spesso all’interno di parametri ben consolidati e presenta, a volte, dei tratti edificanti. Keff va a distruggere tutto ciò e con coraggio inusuale eleva il lamento della seconda generazione dopo la Shoà che vuole vivere al di là della gabbia del ricordo, che vuole uscire dall’Egitto della sofferenza delle generazioni passate. Inoltre Keff cerca un modo diverso per essere ebrea all’interno di una società antisemita, xenofoba e chiusa a ogni diversità, come la Polonia da lei descritta.

Come definiresti quest’opera?

Trovo molto belle le parole tratte dall’Introduzione di Luigi Marinelli, che abbiamo anche utilizzato nella quarta di copertina: «Quest’Opera sulla Madre e sulla Patria, ché così suona il titolo originale, è innanzitutto un’opera sulla libertà, anche la libertà di soffrire e di compatire […]. Madre, Patria parla di ogni Madre, di ogni Patria, e di ogni Figlia e Figlio. Parla di chiunque, «quale ne sia la nazione, sesso, orientamento, colore», sia e si senta vittima di violenza e oppressione, perfino, e tanto più, da parte dei propri “cari”».

Quale è il passaggio che ti ha colpito di più?

Conosco Bożena Keff da molti anni; sua madre era la migliore amica di mia suocera. Ovviamente qui parliamo di personaggi letterari e non di persone in carne ed ossa, ma diversi tratti del personaggio della madre Demetra sono direttamente biografici, così come in buona parte autobiografico è il personaggio della figlia Persefone-Kore, detta Uccia. La descrizione della fuga della Madre da Leopoli è quasi identica alla storia vissuta da mia suocera.

Ho lasciato Leopoli

(contralto della madre)

Ho lasciato Leopoli con un vestito estivo con un vestito solo

con una valigetta in mano, con dentro un po’ di biancheria due camice due gonne,

che poi mi salvarono la vita, le barattai con polenta

avevo sandali estivi leggeri così salii sul camion

e andai

rimasero mia madre, mia sorella suo marito il figlio lo zio la zia

non potevo immaginare non mi passava in mente

che quando sarei tornata non ci sarebbe stato più nessuno

e ci sarebbero state solo rovine –

Uccia

Oggi arriviamo al punto della Scrittura Orale,

in cui lei abbandona la madre per salvarsi la vita.

Rifletti benevolo passante su questo notevole

momento –

Chi è Bożena Keff, l’autrice del libro?

Keff scrive di critica cinematografica, di antisemitismo, di femminismo, di diritti civili delle persone omosessuali, di letteratura ebraica. Insegna Gender Studies all’Università di Varsavia ed è ricercatrice all’Istituto Storico Ebraico di questa città.

A chi è indirizzato il volume e a chi ne consiglieresti la lettura?

A chiunque voglia leggere una grande testimonianza letteraria e abbia il coraggio di affrontare una lettura che può essere anche dolorosa ed aspra.

Lucilla Efrati