Pregiudizio, i politici primi responsabili

Antropologi e sociologi hanno spesso utilizzato la categoria dall’ambivalenza nelle loro ricerche circa l’atteggiamento delle maggioranze nei confronti dello straniero. Dagli studi di Simmel in poi, polarità analitiche come attrazione e repulsione, vicinanza e lontananza, amore e odio, sono spesso servite come assi concettuali con i quali costruire immagini complesse della diversità culturale. Si è spesso trattato di contributi di grande rilievo, in altri casi ci sono state rappresentazioni di maniera, intrise di romanticismo ingenuo. A giudicare tuttavia da quanto sta accadendo in Italia negli ultimi anni – e con un’accelerazione particolarissima in questi mesi – questo tradizionale approccio analitico alla diversità sembra, almeno in un caso, assolutamente logoro e non più utilizzabile. Nei confronti di Rom, Sinti e Caminanti (RSC), infatti, ogni alone di romanticismo benevolo sembra scomparso dalla percezione comune, e delle vecchie coppie analitiche non è rimasto che il polo negativo: la repulsione appunto, e l’odio. Secondo i dati rilevati nel 2014 dal Pew Research Center, un

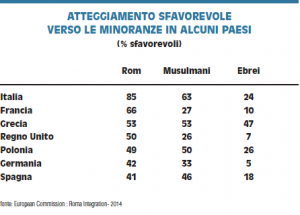

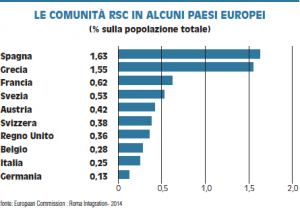

Antropologi e sociologi hanno spesso utilizzato la categoria dall’ambivalenza nelle loro ricerche circa l’atteggiamento delle maggioranze nei confronti dello straniero. Dagli studi di Simmel in poi, polarità analitiche come attrazione e repulsione, vicinanza e lontananza, amore e odio, sono spesso servite come assi concettuali con i quali costruire immagini complesse della diversità culturale. Si è spesso trattato di contributi di grande rilievo, in altri casi ci sono state rappresentazioni di maniera, intrise di romanticismo ingenuo. A giudicare tuttavia da quanto sta accadendo in Italia negli ultimi anni – e con un’accelerazione particolarissima in questi mesi – questo tradizionale approccio analitico alla diversità sembra, almeno in un caso, assolutamente logoro e non più utilizzabile. Nei confronti di Rom, Sinti e Caminanti (RSC), infatti, ogni alone di romanticismo benevolo sembra scomparso dalla percezione comune, e delle vecchie coppie analitiche non è rimasto che il polo negativo: la repulsione appunto, e l’odio. Secondo i dati rilevati nel 2014 dal Pew Research Center, un  istituto nonpartisan di ricerca con sede a Washington, l’Italia è il paese europeo in cui si registra la percentuale più alta di giudizi negativi nei confronti della comunità RSC: 85% degli intervistati, più di quattro italiani su cinque. Come spesso accade quando si parla di pregiudizio – e di antisemitismo – questa straordinaria unanimità negativa non ha particolarmente bisogno che il “nemico” costituisca davvero una presenza massiccia e incombente. Al contrario, il pregiudizio può facilmente dilatare le dimensioni del suo oggetto, mitizzarne la portata, e moltiplicare l’allarme senza troppo riguardo per i dati reali. E appunto questi ultimi, secondo le stime più recenti (2014) della Commissione Europea, dicono che fra i paesi europei l’Italia comprende una quota comparativamente fra le più basse di Rom, Sinti e Caminanti: 0,25% della popolazione totale, molto minore che non la Svizzera, ad esempio, e meno della metà che non la Francia. La Spagna, al contrario, mostra contemporaneamente la maggior presenza e la minor quota di atteggiamenti pregiudizialmente negativi. D’altra parte, quanto poco nel nostro paese si sappia – di concreto, preciso e reale – sul tema Rom è dimostrato da una ricerca condotta nel 2008 dall’ISPO – Italiani, Rom e Sinti a confronto – dalla quale risultava che la quota di intervistati che rispondevano correttamente a una serie di domande elementari riguardanti i Rom, non superava lo 0,1%, cioè, praticamente, una scatola vuota.

istituto nonpartisan di ricerca con sede a Washington, l’Italia è il paese europeo in cui si registra la percentuale più alta di giudizi negativi nei confronti della comunità RSC: 85% degli intervistati, più di quattro italiani su cinque. Come spesso accade quando si parla di pregiudizio – e di antisemitismo – questa straordinaria unanimità negativa non ha particolarmente bisogno che il “nemico” costituisca davvero una presenza massiccia e incombente. Al contrario, il pregiudizio può facilmente dilatare le dimensioni del suo oggetto, mitizzarne la portata, e moltiplicare l’allarme senza troppo riguardo per i dati reali. E appunto questi ultimi, secondo le stime più recenti (2014) della Commissione Europea, dicono che fra i paesi europei l’Italia comprende una quota comparativamente fra le più basse di Rom, Sinti e Caminanti: 0,25% della popolazione totale, molto minore che non la Svizzera, ad esempio, e meno della metà che non la Francia. La Spagna, al contrario, mostra contemporaneamente la maggior presenza e la minor quota di atteggiamenti pregiudizialmente negativi. D’altra parte, quanto poco nel nostro paese si sappia – di concreto, preciso e reale – sul tema Rom è dimostrato da una ricerca condotta nel 2008 dall’ISPO – Italiani, Rom e Sinti a confronto – dalla quale risultava che la quota di intervistati che rispondevano correttamente a una serie di domande elementari riguardanti i Rom, non superava lo 0,1%, cioè, praticamente, una scatola vuota.

Rispetto ad ogni speranza di informazione attendibile, poi, la campagna politico-mediatica di questi mesi costituisce l’esatto contrario, fatta come è di slogan urlati, falsità conclamate e razzismi bipartisan che non avvertono neanche più il pudore rituale del mascheramento: dagli esercizi di apartheid fai-da-te come nel caso dell’autobus per soli Rom proposto dall’amministrazione (di sinistra) di un paese vicino Torino, ai deliranti discorsi di odio dei razzisti professionisti della destra. Tutti uniti, costoro, a denunciare il “buonismo” irresponsabile, a dire finalmente “le cose come stanno” contro le finzioni e l’ipocrisia, con pronunciamenti in genere preceduti da quelle locuzioni temibili come “io non sono razzista ma…”, oppure “diciamoci la verità…”, che i lettori di questo giornale conoscono bene. Fra i dati assenti dal “dibattito”, il fatto ad esempio che delle circa 180.000 persone che costituiscono la variegata comunità RSC presente in Italia, meno di un quarto (23% circa) sono quelle che – secondo le parole di uno dei più attivi imprenditori dell’odio di questo momento – “fanno i loro porci comodi” nei campi, mentre la grande maggioranza vive, lavora e va a scuola proprio come tutti gli altri. Oppure il fatto che dei famosi campi – luogo (o piuttosto non-luogo) di soppressione dei diritti umani e civili – le organizzazioni rappresentative RSC chiedono da tempo la chiusura. Il 9 giugno 2015 è stata resa nota la sentenza emessa il 30 maggio dal Tribunale di Roma che – accogliendo l’azione legale promossa dall’Associazione 21 Luglio e dal Centro europeo per i Diritti dei Rom (ERRC) – ha riconosciuto il carattere discriminatorio dei “campi nomadi”. “Deve infatti intendersi discriminatoria – si legge nella sentenza – qualsiasi soluzione abitativa di grandi dimensioni diretta esclusivamente a persone appartenenti ad una stessa etnia, tanto più se realizzata, come nel caso dell’insediamento sito in località La Barbuta, in modo da ostacolare l’effettiva convivenza con la popolazione locale, l’accesso in condizioni di reale parità ai servizi scolastici e socio-sanitari e situato in uno spazio dove è posta a serio rischio la salute delle persone ospitate al suo interno”. È sperabile che questa sentenza interrompa la politica iniziata con l’“emergenza nomadi’ del 2008 e continuata sul terreno pressoché esclusivo della sicurezza e della segregazione, per essere trasferita definitivamente su quello dei diritti, il solo che possa garantire risultati durevoli.

Rispetto ad ogni speranza di informazione attendibile, poi, la campagna politico-mediatica di questi mesi costituisce l’esatto contrario, fatta come è di slogan urlati, falsità conclamate e razzismi bipartisan che non avvertono neanche più il pudore rituale del mascheramento: dagli esercizi di apartheid fai-da-te come nel caso dell’autobus per soli Rom proposto dall’amministrazione (di sinistra) di un paese vicino Torino, ai deliranti discorsi di odio dei razzisti professionisti della destra. Tutti uniti, costoro, a denunciare il “buonismo” irresponsabile, a dire finalmente “le cose come stanno” contro le finzioni e l’ipocrisia, con pronunciamenti in genere preceduti da quelle locuzioni temibili come “io non sono razzista ma…”, oppure “diciamoci la verità…”, che i lettori di questo giornale conoscono bene. Fra i dati assenti dal “dibattito”, il fatto ad esempio che delle circa 180.000 persone che costituiscono la variegata comunità RSC presente in Italia, meno di un quarto (23% circa) sono quelle che – secondo le parole di uno dei più attivi imprenditori dell’odio di questo momento – “fanno i loro porci comodi” nei campi, mentre la grande maggioranza vive, lavora e va a scuola proprio come tutti gli altri. Oppure il fatto che dei famosi campi – luogo (o piuttosto non-luogo) di soppressione dei diritti umani e civili – le organizzazioni rappresentative RSC chiedono da tempo la chiusura. Il 9 giugno 2015 è stata resa nota la sentenza emessa il 30 maggio dal Tribunale di Roma che – accogliendo l’azione legale promossa dall’Associazione 21 Luglio e dal Centro europeo per i Diritti dei Rom (ERRC) – ha riconosciuto il carattere discriminatorio dei “campi nomadi”. “Deve infatti intendersi discriminatoria – si legge nella sentenza – qualsiasi soluzione abitativa di grandi dimensioni diretta esclusivamente a persone appartenenti ad una stessa etnia, tanto più se realizzata, come nel caso dell’insediamento sito in località La Barbuta, in modo da ostacolare l’effettiva convivenza con la popolazione locale, l’accesso in condizioni di reale parità ai servizi scolastici e socio-sanitari e situato in uno spazio dove è posta a serio rischio la salute delle persone ospitate al suo interno”. È sperabile che questa sentenza interrompa la politica iniziata con l’“emergenza nomadi’ del 2008 e continuata sul terreno pressoché esclusivo della sicurezza e della segregazione, per essere trasferita definitivamente su quello dei diritti, il solo che possa garantire risultati durevoli.

Trasferire il discorso sul piano dei diritti piuttosto che sulla violenza repressiva a base etnica non significa affatto, naturalmente, trascurare – e tanto meno negare – le caratteristiche negative della situazione presente, quelle cioè che i luoghi comuni trasformano in verità assolute e omologanti, incondizionatamente valide per “tutti” i Rom: la criminalità, gli scippi e il borseggio, lo sfruttamento di minori indotti all’accattonaggio, la vicinanza sgradita che genera disagio emotivo. Ma ciò che è proprio e costitutivo dei diritti è il fatto che essi vanno garantiti a tutti, e a tutti in ugual misura senza sospensioni o gradazioni precostituite: è precisamente a questa condizione e su questa base che è legittimo esigere la contropartita dei doveri. Ed è precisamente questa la base finora mancata. Dal febbraio del 2012, su esplicita pressione degli organismi europei che ne hanno infinite volte stigmatizzato i ritardi, l’Italia ha adottato la Strategia nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti (SNIR). La Strategia prevede che sia demandata ai “Tavoli regionali” la programmazione dei piani regionali di inclusione, ma nel febbraio 2015 risultano attivi 10 tavoli regionali sui 20 previsti (Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Molise, Liguria, Marche, Piemonte, Calabria, Campania, Lazio). In tre casi su dieci, inoltre, all’istituzione non ha fatto seguito alcuna attività: in Umbria e Liguria l’organismo ha proceduto a una sola riunione di tipo istitutivo, mentre nel Lazio l’organismo istituito non si è mai neanche riunito. L’assenza più significativa si registra proprio nelle cinque regioni in cui la presenza di Rom è quantitativamente più significativa. Tutto ciò fa sì che gli organi di governo locale siano in condizioni di mettere in atto politiche largamente autonome e assai spesso dissonanti rispetto ai principi ispiratori della SNIR. Gran parte della politica di questi anni si è insomma tradotta – almeno per quanto riguarda il 23% di Rom, Sinti e Caminanti che vivono nei campi – in insediamenti forzati, in sgomberi altrettanto forzati e nell’esclusione pregiudizievole e radicale da intere sfere di diritti umani e civili. Contemporaneamente sono state assai numerose le violenze organizzate, preferibilmente nella forma di attacchi incendiari, contro campi e baracche. Molto poco, insomma, è stato concretamente fatto in questi anni, se si lasciano da parte i buoni affari di alcuni, come stanno mostrando in particolare le vicende perseguite in questi mesi dall’autorità giudiziaria in tema di migranti e di Rom. A proposito di questi ultimi, il pregiudizio, le politiche segregative, l’omologazione negativa, il rifiuto opposto alla possibilità di forme di vita alternativa sono la radice prima della difficile situazione che stiamo vivendo. Ma in realtà, più ancora che una manifestazione di pregiudizio “della gente comune”, si tratta di una questione assolutamente politica. Sui 443 hate speechs, i “discorsi di odio” censiti dall’Osservatorio dell’Associazione 21 luglio nel 2014, addirittura l’87% è stato pronunciato da esponenti politici. Sarebbe un errore imperdonabile – anche se esercizio tranquillizzante e consolatorio – considerare quello che sta accadendo come semplice farneticazione di “normale” razzismo.

Stiamo invece assistendo ad un esperimento di costruzione in vitro di un capro espiatorio, sul quale riversare indubbie difficoltà strutturali e del quale servirsi per legittimare strategie politiche e guadagnare visibilità e spazio. È questo il senso della colpevolizzazione collettiva di una intera minoranza che si sta cercando di realizzare sotto i nostri occhi. E, ancora una volta, di simili processi e dei pericoli terribili che portano con sé, i lettori di questo giornale ne sanno qualcosa, più di ogni altro.

Enzo Campelli, sociologo, Pagine Ebraiche Settembre 2015

(20 settembre 2015)