Israele, un uomo solo al comando

Il numero di gennaio del giornale dell’ebraismo italiano Pagine Ebraiche, attualmente in distribuzione, pubblica un’analisi del demografo e politologo Sergio Della Pergola sulla situazione politica in Israele. Eccone il testo.

Il numero di gennaio del giornale dell’ebraismo italiano Pagine Ebraiche, attualmente in distribuzione, pubblica un’analisi del demografo e politologo Sergio Della Pergola sulla situazione politica in Israele. Eccone il testo.

Il programma Horizon 2020 dell’Unione Europea, tramite l’European Research Council (ERC), assegna fondi di ricerca a giovani scienziati d’eccellenza. Quest’anno su 2.920 proposte ricevute 291 sono state premiate ciascuna con una cifra fra 1,5 e 2,5 milioni di euro. I giovani ricercatori israeliani partecipano alla competizione e nell’ultimo concorso hanno vinto 24 delle 291 borse. Su 23 paesi partecipanti con almeno un vincitore, Israele con 24 premiati si classifica al quinto posto assoluto come numero, dopo l’Inghilterra con 48, la Germania con 47, l’Olanda con 32, e la Francia con 29. Seguono la Svizzera con 21 e l’Italia al settimo posto con 18. Secondo la cittadinanza dei vincitori, Israele si classifica al terzo posto alla pari con la Francia (24 vincitori ciascuna), dopo la Germania (50) e l’Italia (31) – dato questo di grande interesse perché dimostra che l’eccellenza italiana esiste ma si manifesta in gran parte in centri di ricerca collocati all’estero. Ma tornando a Israele, il paese si piazza al primo posto assoluto in Europa col più alto numero di premiati in rapporto al numero di abitanti. Questi dati confermano il livello di eccellenza delle università israeliane e portano una ventata di ottimismo in un periodo in cui ci si chiede se la provata capacità scientifica che ha fruttato numerosi premi Nobel negli ultimi anni possa essere trasmessa alle generazioni

più giovani. Ebbene, senza dubbio sì: Israele occupa sempre un ruolo dominante nella creatività scientifica a livello europeo e mondiale. Tutto ciò equivale a un certificato di buona condotta del sistema universitario israeliano che viene gestito da un organo di autogoverno fin qui in gran parte autonomo da ingerenze politiche, il Consiglio per l’Istruzione Superiore, noto con la sigla ebraica di Malàg.

Malàg è presieduto formalmente dal ministro per la Pubblica istruzione, ma il ruolo dominante lo svolge il suo vicepresidente che viene eletto da un consiglio formato dai presidenti e dai rettori di tutte le università e da qualche altro esperto. Quasi sempre questa carica di cruciale importanza viene ricoperta a rotazione da uno dei presidenti di università. Fino a poche settimane fa la vicepresidente di Malàg era Hagit Messer-Yaron, presidente uscente della Open University nonché docente di ingegneria elettrica all’Università di Tel Aviv. Il ruolo di Malàg immediatamente seguente come importanza è quello di capo della commissione bilancio e finanze che determina la distribuzione dei fondi statali fra le diverse possibili destinazioni ed è attualmente ricoperto da Yaffa Zilbershats, già vicepresidente dell’università Bar Ilan. Notiamo intanto due fatti positivi: uno è l’ampia distribuzione delle cariche fra gli esponenti di tutte le maggiori università, e l’altro è la notevole presenza femminile ai vertici del sistema. Ma qui le cose si complicano. Il ministro della Pubblica istruzione Naftali Bennett, senza motivo esplicito e senza spiegazione, decide di licenziare la Messer-Yaron. Dato che la vicepresidenza di Malàg non è una nomina ministeriale ma è una carica elettiva, il ministro chiede alla sua vice di dimettersi.

Messer-Yaron capisce che si tratta di una grossolana ingerenza politica e immediatamente si dimette. Ne consegue una vera insurrezione di docenti universitari da tutte le parti di Israele, e in questo momento non è chiaro come si concluderà la vicenda. Ma il caso al vertice delle università è sintomatico di una sindrome pericolosa da parte del ministro Bennett e ben diffusa nell’attuale governo Netanyahu: l’interventismo e il dirigismo politico.

L’esempio più eclatante anche se forse meno nocivo è quello della ministra della Cultura e dello sport, Miri Regev. L’effervescente ministra, cha ha ricoperto in passato il compito (indiscutibilmente necessario) di capo della censura militare, non fa alcuno sforzo per liberarsi dalle caratteristiche spigolose e manichee del censore, laddove la cultura dovrebbe essere un luogo di sfumature, di libera espressione, magari anche di trasgressione, certo di stimolante provocazione intellettuale. Ecco che Regev dichiara che da ora in avanti i finanziamenti ai teatri verranno decisi sulla base dei contenuti ideologici delle rappresentazioni, e interviene ufficialmente perché alla stazione radio gestita dall’esercito, Galgalàtz, che ha i massimi indici di ascolto fra i giovani, vengano eseguite più canzonette di un tipo (sefardita-marocchino) e non di un altro (anglo-americano).

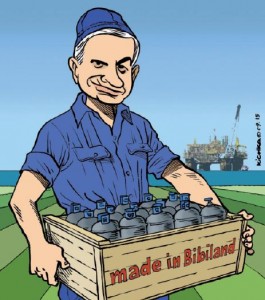

Ma il caso più spettacolare di interventismo è costituito dallo stesso Benjamin Netanyahu che oltre a essere primo ministro funge oggi anche da ministro degli Esteri (con la nomina di un’intera batteria di nuovi ambasciatori e la gestione dei rapporti con gli Stati Uniti e i paesi europei), delle Comunicazioni (con il controllo sulla telefonia e sui canali televisivi) e dell’Economia (con il controllo sul gigantesco progetto di sviluppo delle fonti di energia sottomarine al largo della costa israeliana). Si tratta degli interessi politici cruciali del paese, che coinvolgono una vasta rete di nomine di persone prossime alla presidenza del Consiglio e a questa legate a doppio filo, e di interessi economici di portata incalcolabile i cui benefici vengono distribuiti secondo la volontà del padrone, eludendo esplicitamente i controlli previsti dalla legge.

Raramente in passato si era vista una simile concentrazione di potere nelle mani di un solo uomo. Il quale è talmente sovraoccupato che alle ultime riunioni di governo ha tassativamente limitato il diritto di parola dei ministri a soli tre minuti.

Sul caso del gas israeliano si è già scritto molto, spesso con toni ingenuamente retorici (abbiamo reso verdi le gialle pianure del deserto, ora estraiamo l’oro nero dal ventre del mare azzurro). Ma sono stati elusi in gran parte i nodi del problema. A chi appartiene la risorsa naturale, allo Stato o ai privati che lo hanno trovato? Come vanno distribuiti i proventi, a beneficio dei cittadini o delle compagnie di investimento? Quale priorità va data al prodotto, il mercato israeliano al fine di ridurre i costi energetici e il costo della vita, o i mercati esteri al fine di trarre profitti industriali e commerciali? Le risposte si trovano ovviamente sempre a metà strada, ma in ogni caso sono di cruciale importanza le aliquote che vanno prima stabilite dallo Stato e poi perfezionate attraverso un negoziato fra lo Stato e i produttori privati. Nella fattispecie, essendo la produzione di gas in mano a un monopolio israelo-americano, esistono dei regolamenti antimonopolio gestiti da una unità del ministero dell’Economia. Il capo di questa unità ha deciso di dimettersi perché in disaccordo con gli ordini che venivano dall’alto.

Il ministro competente, Arieh Der’i, avrebbe allora dovuto avocare a sé il potere di decidere, ma trovandosi anche lui in disaccordo con il protocollo imposto dall’alto, ha preferito dimettersi anche lui. E così Bibi ha nominato se stesso come ministro incaricato e ora cerca di fare approvare le sue proposte dal governo e in parlamento. Il problema è che molti esperti e politici trovano che la formula elaborata per la divisione degli usi e dei profitti favorisce eccessivamente precisi interessi privati a scapito di quella che dovrebbe essere la massima preoccupazione del governo: rendere il gas la principale fonte di energia in Israele, abbassarne notevolmente il prezzo, e favorire così le condizioni di vita dei cittadini.

Netanyahu sembra divertirsi nella situazione attuale di crescente concentrazione di potere e di controllo su settori sempre maggiori della società. Si è circondato di ministri giovani, ambiziosi, quasi tutti più estremisti di lui nel discorso politico, e quel che più conta, quasi tutti privi dell’esperienza necessaria a gestire i rispettivi ministeri. Finisce così che Bibi appare quasi quotidianamente come il grande decisore e il grande conduttore. Per non dire dell’inquietante ruolo della moglie Sara, molto intrusiva nelle nomine governative del marito dal quale non si stacca mai, e spesso coinvolta in clamorose liti col personale di casa. Anche il figlio maggiore dei Netanyahu ha svolto un ruolo importante nell’ultima campagna elettorale del Likud e quasi certamente ne sentiremo parlare alle prossime elezioni. La monarchia è stata soppressa in Israele 2600 anni fa, ma evidentemente c’è chi ne prova nostalgia.

Sergio Della Pergola, Università Ebraica di Gerusalemme

da Pagine Ebraiche, gennaio 2016

(La vignetta è di Michel Kichka)

(27 dicembre 2015)