Erano celle e inferriate, ora circolano le idee

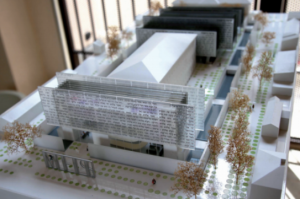

C’è polvere, all’ingresso di via Rampari di San Paolo, a Ferrara, davanti al massiccio complesso architettonico di primo Novecento che fu il carcere della città fino al ‘92 e dal 2007 è sede del Meis, il museo nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah. L’architetto Carla Di Francesco è responsabile unico del procedimento dei lavori di realizzazione del nuovo Meis e componente del Cda dell’omonima fondazione, presieduta da Dario Disegni e diretta da Simonetta Della Seta. Prima di entrare nel cantiere del museo la mia guida mi aggiorna sullo sviluppo dei lavori nei prossimi anni, mostrando la gigantografia del prospetto progettuale, affissa sul muro dell’ex carcere. Nel cantiere ora si vedono solo mattoni, ma ci saranno trasparenze d’acqua e di vetro, la luce riflessa dall’acciaio e alte mura con le parole della Torah, ben visibili da ogni angolazione dell’ex recinto carcerario e a loro volta generatrici di luce. Qui c’era il carcere di Ferrara e a ricordarcelo è la facciata del museo in via Piangipane, rimasta originale a tutela del bene architettonico.

C’è polvere, all’ingresso di via Rampari di San Paolo, a Ferrara, davanti al massiccio complesso architettonico di primo Novecento che fu il carcere della città fino al ‘92 e dal 2007 è sede del Meis, il museo nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah. L’architetto Carla Di Francesco è responsabile unico del procedimento dei lavori di realizzazione del nuovo Meis e componente del Cda dell’omonima fondazione, presieduta da Dario Disegni e diretta da Simonetta Della Seta. Prima di entrare nel cantiere del museo la mia guida mi aggiorna sullo sviluppo dei lavori nei prossimi anni, mostrando la gigantografia del prospetto progettuale, affissa sul muro dell’ex carcere. Nel cantiere ora si vedono solo mattoni, ma ci saranno trasparenze d’acqua e di vetro, la luce riflessa dall’acciaio e alte mura con le parole della Torah, ben visibili da ogni angolazione dell’ex recinto carcerario e a loro volta generatrici di luce. Qui c’era il carcere di Ferrara e a ricordarcelo è la facciata del museo in via Piangipane, rimasta originale a tutela del bene architettonico.

Al primo piano dell’edificio c’era l’ex braccio maschile, con la classica struttura a ballatoio adatta a mantenere tutto sotto controllo. Qui i lavori sono a buon punto, e tra ponteggi, tramezzi, rumore di attrezzi, prove di colore sui muri e l’odore dei materiali da costruzione, tutti sono impegnati a trasformare il brutto in bello e il malevolo in buono. Brutta è l’estetica claustrofobica e severa dell’architettura carceraria. Malevolo è il suo fine segregante. Bello e buono è il museo in costruzione. Serve una visione etica dell’esistenza, l’idea che il mondo si possa migliorare, per trasformare ciò che fu prigione in spazio espositivo, senza insultare la memoria di chi vi ha scontato una pena tante volte ingiusta. Negli ultimi anni del fascismo qui furono internati tutti gli ebrei di Ferrara poi deportati nei campi di sterminio e colpevoli solo di essere ebrei. Ora, le pareti tra una cella e l’altra sono state abbattute, le inferriate eliminate, e giocando con la luce e i volumi delle alte volte il ricordo del carcere resta, ma è riscattato. Una liberazione che porta verso il concetto di redenzione, anch’esso fondamentale nella cultura ebraica. Due donne, un ingegnere e un architetto, della direzione tecnica e artistica del cantiere, fanno da guida. Sarà di sicuro frutto del caso se il Meis e il suo cantiere sono molto al femminile. Ma la circostanza porta alla celebrazione della creazione e all’accensione del lume sabbatico affidata alla donna, nella tradizione ebraica.

Al secondo piano dell’edificio l’ambiente è ampio e senza ballatoio, c’è più aria e la memoria del carcere quasi svanisce. Qui forse ci saranno i laboratori dei bambini. A un’estremità del corridoio c’è un grande affaccio luminoso sul complesso architettonico. Da qui si vedono le mura perimetrali, la spianata di terra grigia lasciata dalla demolizione di un fabbricato di poco valore che sarà ricostruito, si vede l’edificio di via Piangipane con le sue garitte e, a destra, la struttura temporanea che è quartier generale del cantiere. Sembra che tutto sia destinato al perpetuo rinnovamento, che ogni cosa possa cambiare all’improvviso di posizione o destinazione d’uso.

Al secondo piano dell’edificio l’ambiente è ampio e senza ballatoio, c’è più aria e la memoria del carcere quasi svanisce. Qui forse ci saranno i laboratori dei bambini. A un’estremità del corridoio c’è un grande affaccio luminoso sul complesso architettonico. Da qui si vedono le mura perimetrali, la spianata di terra grigia lasciata dalla demolizione di un fabbricato di poco valore che sarà ricostruito, si vede l’edificio di via Piangipane con le sue garitte e, a destra, la struttura temporanea che è quartier generale del cantiere. Sembra che tutto sia destinato al perpetuo rinnovamento, che ogni cosa possa cambiare all’improvviso di posizione o destinazione d’uso.

Ricapitolando, il complesso museale si compone di tre fabbricati principali. L’edificio A, dove ora c’è il Meis di via Piangipane, era l’ex foresteria e ingresso del vecchio carcere. Nell’edificio C, il massiccio ex braccio maschile saranno inaugurati l’anno prossimo spazi espositivi, laboratori, biblioteca e molto altro ancora. Avrà l’affaccio su un accogliente struttura moderna che diventerà il nuovo ingresso del museo, in via Rampari di San Paolo, dalla parte opposta di via Piangipane. Tra i due fabbricati principali è previsto l’edifico B, che occuperà l’unica struttura del carcere demolita del tutto (ospitava il reparto femminile e altri ambienti, come la cucina e i magazzini). Di volume ridotto rispetto all’edificio C quest’ala del museo prevede sale multiuso e si pensa di terminarlo nel 2020. Ora al suo posto c’è l’ampia spianata di terra che intanto ospiterà un giardino. Il complesso museale sarà arricchito inoltre da specchi d’acqua, alte lastre che rimandano alla forma del libro, arredi urbani, piante e infine numerose brecce aperte nelle vecchie mura perimetrali, a simboleggiare la disponibilità al dialogo.

A visita terminata va ringraziato l’architetto Carla Di Francesco che mi ha guidata in questa singolare esperienza e che mi ha permesso di anteporre il pensiero della dinamicità del museo a quello di immobilità forzata della prigione. Due cose restano, importanti, sopra tutto: il Meis di via Piangipane e il suo cantiere sono la stessa cosa, un’individualità in via di sviluppo, come ogni forma di vita. Fermo restando che il brulichio del cantiere riflette esattamente il fermento crescente dell’offerta culturale di altissimo valore del museo, della direzione e organizzazione e finanche del via vai di ogni sua singola giornata di lavoro.

A visita terminata va ringraziato l’architetto Carla Di Francesco che mi ha guidata in questa singolare esperienza e che mi ha permesso di anteporre il pensiero della dinamicità del museo a quello di immobilità forzata della prigione. Due cose restano, importanti, sopra tutto: il Meis di via Piangipane e il suo cantiere sono la stessa cosa, un’individualità in via di sviluppo, come ogni forma di vita. Fermo restando che il brulichio del cantiere riflette esattamente il fermento crescente dell’offerta culturale di altissimo valore del museo, della direzione e organizzazione e finanche del via vai di ogni sua singola giornata di lavoro.

La seconda è che trasformare un ex carcere in un museo ebraico vivo, che non sia cioè solo luogo di esposizione di oggetti di valore o memoriale della Shoah, è la cosa giusta da farsi. È giusto perché si trasformano alcuni valori negativi nel loro opposto: la segregazione in comunicazione e il luogo di isolamento in luogo di incontro e scambio di idee. Non è da tutti riuscire in questa impresa. C’è da esserne orgogliosi, per ciò che il Meis è adesso e per ciò che sarà.

Nunzia Bonifati

Trasformazione di un carcere

Sono inarrestabili, i lavori nel grande cantiere del Meis, il Museo dell’ebraismo italiano e della Shoah che sta vedendo la luce a Ferrara nell’ex carcere di via Piangipane. Il primo intervento aveva portato alla riapertura della struttura, mentre ora, dopo la demolizione di una parte dei fabbricati costruiti a inizio Novecento, sono in corso i lavori che trasformeranno completamente il vecchio carcere cittadino. Terminato nel 1912, costruito a spese dello Stato su progetto dagli ingegneri Bertotti e Facchini dell’Ufficio del Genio Civile, in base alle indicazioni del Ministero dell’Interno. Le opere, dirette dagli ingegneri Ponti e Fabbri dello stesso ufficio ed eseguite dall’impresa Luigi Brandani, avevano portato a un edificio che per ottanta anni è stato la sede delle prigioni della città sino a quando, nel marzo 1992, i detenuti vennero trasferiti in una più moderna casa circondariale. Prosegue in questi mesi la trasformazione di un luogo che è stato per lunghi anni abbandonato, e l’apertura verso la cittadinanza del capoluogo estense è già iniziata con le visite guidate al cantiere, organizzate dal segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’Emilia-Romagna e dalla Fondazione Meis. La volontà di trasformare l’uso dello spazio in cui sono stati reclusi anche antifascisti ebrei come Matilde e Giorgio Bassani a spazio di confronto, dibattito, conservazione e creazione di cultura, ha portato a un progetto che conserva il corpo centrale, a cui si affiancano 5 nuovi edifici-libro, in una sorta di “osmosi fra interno ed esterno”, come l’ha definita l’architetto Carla Di Francesco, dirigente generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L’ex perimetro carcerario diventerà parco, e nella primavera del 2017, quando i lavori del lotto attualmente in costruzione saranno terminati, oltre alle aree espositive saranno aperti il centro di documentazione, la biblioteca e le aule didattiche. Per ora però i lavori sono in corso, e si entra solo con scarpe chiuse, basse e comode.

Sono inarrestabili, i lavori nel grande cantiere del Meis, il Museo dell’ebraismo italiano e della Shoah che sta vedendo la luce a Ferrara nell’ex carcere di via Piangipane. Il primo intervento aveva portato alla riapertura della struttura, mentre ora, dopo la demolizione di una parte dei fabbricati costruiti a inizio Novecento, sono in corso i lavori che trasformeranno completamente il vecchio carcere cittadino. Terminato nel 1912, costruito a spese dello Stato su progetto dagli ingegneri Bertotti e Facchini dell’Ufficio del Genio Civile, in base alle indicazioni del Ministero dell’Interno. Le opere, dirette dagli ingegneri Ponti e Fabbri dello stesso ufficio ed eseguite dall’impresa Luigi Brandani, avevano portato a un edificio che per ottanta anni è stato la sede delle prigioni della città sino a quando, nel marzo 1992, i detenuti vennero trasferiti in una più moderna casa circondariale. Prosegue in questi mesi la trasformazione di un luogo che è stato per lunghi anni abbandonato, e l’apertura verso la cittadinanza del capoluogo estense è già iniziata con le visite guidate al cantiere, organizzate dal segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’Emilia-Romagna e dalla Fondazione Meis. La volontà di trasformare l’uso dello spazio in cui sono stati reclusi anche antifascisti ebrei come Matilde e Giorgio Bassani a spazio di confronto, dibattito, conservazione e creazione di cultura, ha portato a un progetto che conserva il corpo centrale, a cui si affiancano 5 nuovi edifici-libro, in una sorta di “osmosi fra interno ed esterno”, come l’ha definita l’architetto Carla Di Francesco, dirigente generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L’ex perimetro carcerario diventerà parco, e nella primavera del 2017, quando i lavori del lotto attualmente in costruzione saranno terminati, oltre alle aree espositive saranno aperti il centro di documentazione, la biblioteca e le aule didattiche. Per ora però i lavori sono in corso, e si entra solo con scarpe chiuse, basse e comode.

La cultura come incontro, ascolto, rete

Sarà il Salone d’onore di Palazzo Roverella ad ospitare il 5 settembre il “tavolo culturale”, iniziativa fortemente voluta da Simonetta Della Seta, recente vincitrice del bando internazionale con cui il Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah ha cercato il nuovo direttore. Il suo primo interesse, come racconta sul notiziario online Pagine ebraiche 24, è ascoltare, conoscere. Incontrare e capire. E, instancabile, dalla nomina si divide fra le mille incombenze a Ferrara – dove ha già trovato casa – e i viaggi per le tante realtà museali dell’Italia ebraica. Il nome che ha voluto dare alla sua rubrica, RiMEIScolando, racconta bene i suoi progetti e le sue intenzioni. Descritta come “Instancabile, una vera e impressionante macchina da lavoro” dal presidente del Meis Dario Disegni, in effetti non pare fermarsi mai, e in queste poche settimane ha già visitato numerose istituzioni culturali ebraiche. Incontrando i direttori dei musei, gli assessori alla cultura delle comunità, i responsabili delle iniziative e dei progetti culturali degli ebrei italiani, Simonetta Dalla Seta costruisce reti. Con tenacia, con calma, con pazienza apre porte di ascolto e di dialogo, chiede, si fa raccontare, e prende appunti. Dalle frustrazioni di un curatore alla soddisfazione di un consigliere, da un nuovo allestimento alle difficoltà delle comunità, ogni informazione diventa rilevante. “Tengo a incontrare tutti coloro che possono collaborare in questa fase di transizione in cui stiamo reinventando un museo che in pratica ancora non esiste. Voglio raccogliere spunti, idee suggerimenti, e soprattutto voglia di lavorare insieme, ed energie positive”. Perché è questo che chiarisce subito: il Meis non solo non è il nemico, il nuovo concorrente venuto a sottrarre pubblico e risorse a istituzioni che da sempre lottano per mantenere alto il livello della propria offerta senza troppo pesare sulle rispettive comunità, ma il nuovo grande museo dell’ebraismo italiano vuole porsi come una risorsa su cui contare. Per lavorare insieme. Sono molti allora gli inviti a partecipare a questo primo momento comune di confronto, che a Ferrara si tiene il giorno successivo all’edizione 2016 della Festa del Libro ebraico e vuole essere operativo, lavorativo. Perché le parole non sono mai chiacchiere inutili, finta diplomazia: al tavolo culturale di Ferrara si viene per raccontarsi, ascoltarsi e lavorare insieme, mettendo le basi per una rete che deve necessariamente essere ampia e forte. Per l’ebraismo italiano.

Sarà il Salone d’onore di Palazzo Roverella ad ospitare il 5 settembre il “tavolo culturale”, iniziativa fortemente voluta da Simonetta Della Seta, recente vincitrice del bando internazionale con cui il Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah ha cercato il nuovo direttore. Il suo primo interesse, come racconta sul notiziario online Pagine ebraiche 24, è ascoltare, conoscere. Incontrare e capire. E, instancabile, dalla nomina si divide fra le mille incombenze a Ferrara – dove ha già trovato casa – e i viaggi per le tante realtà museali dell’Italia ebraica. Il nome che ha voluto dare alla sua rubrica, RiMEIScolando, racconta bene i suoi progetti e le sue intenzioni. Descritta come “Instancabile, una vera e impressionante macchina da lavoro” dal presidente del Meis Dario Disegni, in effetti non pare fermarsi mai, e in queste poche settimane ha già visitato numerose istituzioni culturali ebraiche. Incontrando i direttori dei musei, gli assessori alla cultura delle comunità, i responsabili delle iniziative e dei progetti culturali degli ebrei italiani, Simonetta Dalla Seta costruisce reti. Con tenacia, con calma, con pazienza apre porte di ascolto e di dialogo, chiede, si fa raccontare, e prende appunti. Dalle frustrazioni di un curatore alla soddisfazione di un consigliere, da un nuovo allestimento alle difficoltà delle comunità, ogni informazione diventa rilevante. “Tengo a incontrare tutti coloro che possono collaborare in questa fase di transizione in cui stiamo reinventando un museo che in pratica ancora non esiste. Voglio raccogliere spunti, idee suggerimenti, e soprattutto voglia di lavorare insieme, ed energie positive”. Perché è questo che chiarisce subito: il Meis non solo non è il nemico, il nuovo concorrente venuto a sottrarre pubblico e risorse a istituzioni che da sempre lottano per mantenere alto il livello della propria offerta senza troppo pesare sulle rispettive comunità, ma il nuovo grande museo dell’ebraismo italiano vuole porsi come una risorsa su cui contare. Per lavorare insieme. Sono molti allora gli inviti a partecipare a questo primo momento comune di confronto, che a Ferrara si tiene il giorno successivo all’edizione 2016 della Festa del Libro ebraico e vuole essere operativo, lavorativo. Perché le parole non sono mai chiacchiere inutili, finta diplomazia: al tavolo culturale di Ferrara si viene per raccontarsi, ascoltarsi e lavorare insieme, mettendo le basi per una rete che deve necessariamente essere ampia e forte. Per l’ebraismo italiano.

da Pagine Ebraiche, settembre 2016

(1 settembre 2016)