MUSICA La parabola di un artista

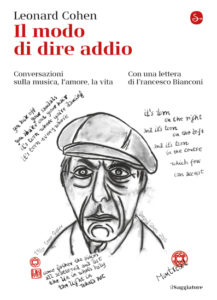

Leonard Cohen / IL MODO DI DIRE ADDIO / Il Saggiatore

Leonard Cohen / IL MODO DI DIRE ADDIO / Il Saggiatore

«Ritengo che i confini tra un’attività e l’altra siano diventati ben più nebulosi e che la gente non sia più capace di assumere un ruolo specifico, dal poeta in cima alla montagna con il suo mantello al cantante che soddisfa le masse. Quel genere di atteggiamento ormai non ha più alcun senso. È tutta questione di ciò che ci capita tra le mani: se si tratta di cantare, allora lo si fa». Così parlò Leonard Cohen, poeta e romanziere canadese prestato alla canzone d’autore che se n’è andato il 7 novembre 2016, esattamente un anno fa. Padre nobile del folk, se non fosse stato per il fatto che detestava essere definito folksinger. «Non mi interessa come vengo definito», spiegava. «Ho la sensazione che, se si riesce a essere se stessi, ogni cosa che si ha per le mani finisca per risplendere». Biografia degna di un romanzo generazionale: dall’infanzia tra gli ebrei di Montreal agli anni Cinquanta inodore di Beat, con le prime pubblicazioni in versi e i primi reading passando per il breve flirt con la rivoluzione cubana. Dal ritiro nell’isola greca di Idra e le esperienze con l’Lsd al ritorno in America, il viaggio a Nashville sulle tracce della grande tradizione country, le prove narrative e finalmente l’esplosione in musica, nel solco di una strada inaugurata da Bob Dylan. Dagli amori più o meno illustri (memorabile la sua galleria di donne letterarie: da Suzanne a Marianne, passando per Nancy) alla depressione; dalla conversione al buddismo, al ritorno forzato sulle scene, per colpa del manager infedele che gli sottrae 5 milioni e lo riduce quasi sul lastrico. Biografia persino troppo ricca, per questo troppo difficile da raccontare. Meglio lasciar parlare il diretto interessato: esce in questi giorni in Italia Il modo di dire addio, libro a cura di Jeff Burger che attraverso le interviste rilasciate in 50 anni rilegge l’intera parabola esistenziale e artistica di Cohen. Che in vita ebbe un punto di vista sempre originale su quello che faceva, quello che gli accadeva e quello che accadeva al mondo intorno a lui. Siamo negli anni Sessanta, tutti si riempiono la bocca con la rivoluzione, il romanziere di Belli e perdenti svicola: «Ho appena scoperto che i pensieri astratti e i discorsi sulla rivoluzione in grosse lettere rosse non servono a niente (…). Ovunque mi trovi, provo a vivere nel modo più decente possibile, mantenendomi perlopiù su questa falsariga. In un certo senso, basta comportarsi come se la rivoluzione fosse già avvenuta». È l’epoca delle droghe e il poeta “esule” in Grecia non si sottrae a certi riti: «Resto dell’idea dell’estasi allucinogena come soluzione. Le persone che si sballano arrivano ad affrontare la parte peggiore di sé». Si mette a fare concerti, riempie i teatri ma affianca al tour ufficiale esibizioni negli istituti psichiatrici delle città che tocca, a caccia del pubblico più sincero che esista: i matti. A cosa ambisce uno così? «La mia unica ambizione è sopravvivere, rimanere in vita e non lasciare che lo spirito muoia. E guadagnare un milione di dollari». A fine carriera nell’immaginario collettivo è soprattutto l’autore di Hallelujah, brano che nella versione di Jeff Buckely diventa inno della Generazione X. Che ne pensa il diretto interessato? «C’è chi ha detto: “Possiamo istituire una moratoria su Hallelujah?” Dobbiamo proprio ritrovarcela alla fine di ogni spettacolo e in ogni puntata di ldol? E qualche volta ho pensato di unirmi al coro per limitarne l’utilizzo, ma poi mi sono detto che no, sono molto contento che qualcuno la canti ancora». Un’opera malinconica e insieme beffarda, questo libro che stupisce perla forte tensione letteraria da cui appare animato. Perché l’artista canadese, qualunque cosa scegliesse di essere, restava soprattutto un grande poeta. Persino quando gli odiati giornalisti lo intervistavano.

Francesco Prisco, Il Sole 24 Ore Domenica, 14 novembre 2017