Società – Alla ricerca dei “veri ebrei”

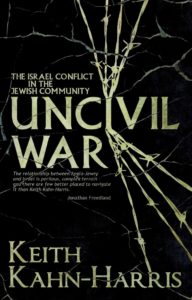

Keith Kahn-Harris / UNCIVIL WAR: THE ISRAEL CONFLICT ON THE JEWISH COMMUNITY / David Paul

Keith Kahn-Harris / UNCIVIL WAR: THE ISRAEL CONFLICT ON THE JEWISH COMMUNITY / David Paul

Se mi incontraste per strada, se trovaste una mia foto su internet, cosa vedreste? A volte potreste vedere un uomo di mezza età, un po’ hipster, ma senza crederci troppo: la mia barba incolta ricorda Shoreditch, il resto invece è più ordinario. Altre volte potreste trovare qualche tratto da metallaro: capelli neri lunghi, radi sulla fronte, abbigliamento scuro e pantaloni mimetici, aspetto perfetto per un concerto dei Sunn O))). Altre volte ancora sono semplicemente un comune quarantaseienne, ordinario nei miei vestiti comprati in una catena di negozi di abbigliamento e con la pancia flaccida. Vedete qualcosa che vi dica che sono ebreo? Se indossassi il mio Tribly nero (un regalo di mia moglie per il mio ultimo compleanno) o una giacca nera, se la mia barba fosse particolarmente curata, forse mi guardereste una seconda volta e pensereste “è uno di… loro?”. Sì, uno di quegli ebrei, quelli che si vestono di nero e hanno la barba lunga, quelli che vivono a Stamford Hill e a Gerusalemme. Hassidici li chiamano, no? No, non sono uno di loro, e senza la barba e il cappello non sareste nemmeno caduti nell’errore. Per trovare l’ebreo che c’è in me bisogna conoscerne abbastanza di ebrei. Bisogna avere quello che io chiamo J-dar, ovvero quella sensazione indescrivibile che permette a quelli che sono cresciuti nelle comunità ebraiche di riconoscerci fra di noi – almeno qualche volta. Alla maggior parte dei non ebrei manca questo radar e quindi gli ebrei come me – che si vestono mescolando diversi stili – riescono a passare inosservati.  Questo “passare inosservati” è però un problema. Alimenta le fantasie riguardo alle cospirazioni ebraiche nascoste. Gli ebrei vengono derisi dagli antisemiti quando si fanno notare, odiati quando invece non lo fanno. Anche se non si prova ostilità nei confronti degli ebrei, la tendenza che hanno gli ebrei ad essere o del tutto riconoscibili o completamente invisibili è sconcertante. È un problema per i media, o almeno lo è diventato per la stampa britannica negli ultimi anni. Siamo ben lungi dall’imporre giornali che trattino soltanto di noi. Oggigiorno, quando si pubblica un articolo – qualsiasi tipo di articolo – bisogna sempre allegare una foto al testo, per nutrire il mostro online. In un’epoca in cui caporedattori e photo editor competenti vengono spesso rimpiazzati da apprendisti tartassati e precari, si è costantemente sotto pressione per trovare quella foto e metterla subito online insieme all’articolo. Se l’articolo riguarda gli ebrei ciò significa inevitabilmente scovare la foto “più ebrea” possibile. La foto dei meno ambigui, dei più riconoscibili, degli ebrei che più ebrei non si può, in altre parole… loro. Due di loro stanno camminando lungo la strada. Li vediamo camminare lontano da noi, tranquilli, uno di loro con le mani dietro la schiena. Ciò che risalta di più nella foto però, sono i cappelli neri e i cappotti lunghi che indossano, lasciando il resto sfuocato nell’ombra. Non si sa chi siano, ma si può vedere il profilo della barba, forse un po’ ingrigita, dell’uomo sulla sinistra. L’uomo sulla destra sembra più giovane, è senza barba e porta i payot. Sembra più goffo, meno rilassato dell’altro uomo. Sono padre e figlio? Insegnante e alunno? O semplicemente due amici che passeggiano? Chi sono? Sono loro. Sono anche me. Sono ebrei. Sono generici. Sono haredim. Questo termine, che si può tradurre in modo approssimativo con “i timorosi”, non è perfetto, ma è meglio di alternative come “hassidico” (che può fare riferimento solo ad alcuni di loro) o “ultraortodosso” (che è vagamente offensivo). Gli haredim sono ebrei come me. A differenza mia, tuttavia, scelgono (o è stato scelto per loro dagli antenati) di relazionarsi al mondo moderno in maniera molto differente. Quando nel diciannovesimo secolo gli ebrei europei sono stati gradualmente liberati dalle restrizioni legali e sono diventati liberi di vivere la propria vita come cittadini, divenne chiaro che alcuni ebrei si stavano approfittando di questa libertà per smettere del tutto di praticare la loro religione o stavano adattando i costumi dell’ebraismo alla vita moderna. Emersero altri tipi di giudaismo, che cercavano di limitare le interazioni degli ebrei con il mondo non ebraico e di rispondere alla modernità con maggior rigore religioso. Sono cambiate molte cose dal diciannovesimo secolo. I haredim sono stati decimati durante la Shoah. I sopravvissuti hanno impiegato diverse strategie che si sono rivelate un successo straordinario: alto tasso di natalità (sono frequenti famiglie con dieci o più figli), sempre maggiore attenzione all’osservanza religiosa e ricostruzione delle comunità in modo tale che un’elevata percentuale di uomini possa impegnarsi a tempo pieno nello studio. Da qualche migliaia nel 1945, ci sono ora più di un milione di haredim nel mondo – una popolazione in continua crescita (nel RU di più del 4% all’anno). Vivono in comunità affiatate e spesso molto ristrette in tutto il mondo in luoghi come Israele, Brooklyn e altre enclavi in America, Stamford Hill, Salford e Gateshead in Inghilterra, Anversa in Belgio e altri. Pur essendo spesso isolati dalla vita moderna, le immagini degli haredim sono onnipresenti, almeno in Inghilterra. A volte accompagnano gli articoli che riguardano la comunità haredi, altre volte articoli di “tutti” gli ebrei e occasionalmente articoli che non hanno alcun tipo di connessione col mondo ebraico degli haredim. Quando ho caricato la mia foto preferita su Google per utilizzare l’opzione di ricerca inversa, l’ho trovata usata in 50 casi, prima che smettessi di contarli. La si può trovare ovunque, da quotidiani a larga diffusione come The Guardian a siti marginali come World Peace Assembly. Negli ultimi anni ho “collezionato” esempi dell’uso di questa foto, ed altri simili. È un passatempo divertente, al quale partecipano volentieri i miei amici online, inviandomi con entusiasmo nuovi esempi quando li trovano. Però mi preoccupo anche un po’ quando vedo ancora una volta i due uomini misteriosi che camminano lungo la strada. E cosa mi spinge ad osservare gli usi che vengono fatti di questa foto è più che una voglia di prendere in giro i redattori stressati e senza fantasia che continuano a riproporla. Riguarda anche i miei sentimenti contrastanti sull’essere rappresentato da questo tipo di foto. Sul serio, gli haredim mi mettono in soggezione. Sono riusciti a crescere e a svilupparsi in un mondo sempre più laico. Nelle comunità che supportano il più possibile il maggior numero di uomini che si dedicano a tempo pieno allo studio, hanno evitato i comfort materiali della modernità. La loro infrastruttura benefica è molto grande e onnicomprensiva. E, in fin dei conti, anche se molti di loro possono non essere felici che gli ebrei come me vivano come facciamo, loro sono la mia gente. L’identità ebraica significa ancora qualcosa per me. Il mio destino è legato al loro. La mia soggezione nei confronti di ciò che ha realizzato l’haredi non può essere separata dal mio disagio per molti dei loro modi: i due sessi sono rigidamente separati e le coppie si sposano secondo matrimoni combinati, di solito a 18-21 anni; i bambini (in particolare maschi) spesso hanno accesso solo al livello minimo di istruzione laica e raramente gli è permesso frequentare l’università; in Israele gli haredim creano astio sottraendosi in larga misura al servizio militare e ottenendo sovvenzioni speciali per le loro istituzioni; lasciare la comunità è estremamente difficile e quelli che lo fanno hanno spesso pochi contatti con le loro famiglie; […]; alcune ideologie denigrano gli altri ebrei e i non ebrei. Quando foto di haredim vengono usate per descrivere le storie di ebrei come me, non posso fare a meno di sentirmi deluso per il fatto che vengano trattati come i “veri” ebrei. Allo stesso tempo però, i legami di identità ebraica che mi uniscono agli haredim producono anche un altro tipo di delusione: la violazione della loro privacy, l’oggettivazione, l’esoticismo. E quella foto, che suscita un misterioso, segreto e – soprattutto – oscuro “altro”, sembra essere un invito alle fantasie antisemitiche dell’ermetica sovversione ebraica. Foto come quella, inoltre, eliminano la diversità del mondo haredi. Possono sembrare identici nei lor abiti neri, ma ci sono differenze impercettibili nell’abbigliamento che implicano una molteplicità di identità haredi. Gli haredim sono hassidici e mitnagdim (coloro che, storicamente, si opposero all’hassidismo; oggi spesso conosciuti come “Litvak” per la loro origine lituana); gli haredim sono sionisti, antisionisti e non-sionisti; gli haredim sono i Chabad, i Bresloviani, gli Skvever, i Satamarici, i Ger, i Belz, i Bebev e molti altri: questi sono i nomi delle sette che prendono il nome dal loro luogo d’origine o (più raramente) dai loro rebbe. Poi c’è il problema del genere. Le donne haredim esistono e sono tanto diverse fra loro quanto lo sono gli uomini. Anche loro hanno le loro differenziazioni per quanto riguarda il modo di vestirsi e di vivere. Ma c’è un dilemma. L’ideale femminile è quello del tzniut, o umiltà, che le porta ad evitare l’esposizione pubblica (alcuni giornali haredim non pubblicano foto di donne). Il fatto di non pubblicare foto delle donne haredim sui giornali rispetta l’aspirazione all’umiltà oltre a contribuire alla loro cancellazione. Quando le persone diventano simboli, quando vengono trasformate in emblemi generici, perdono la loro umanità – le parti positive e quelle negative. Come si fa a ritrasformare questi simboli – come gli haredim nella foto – in persone? Incontrandole in quanto persone. Ho deciso quindi di rintracciare gli uomini della foto e di incontrarli. Incontrandoli, speravo di poterli “classificare” più nello specifico come ebrei, non semplicemente “ebrei” e collocarli in maniera più precisa all’interno della multiforme subcultura haredi. E ce l’ho fatta – in un certo senso. Ed è stato facile – più o meno. Il primo passo è stato scoprire qualcosa in più sulla foto. Il fotografo si chiama Rob Stothard e lo si può trovare nel catalogo di immagini di Getty Images. È stato facile trovare il sito di Rob e, dopo una breve email introduttiva da parte mia, mi sono ritrovato a parlare con lui. Rob mi ha sorpreso. Non solo era conscio del fatto che la sua foto fosse dappertutto, ma oltretutto questo lo faceva sentire a disagio. In quanto fotografo professionista, non vuole che le sue foto vengano decontestualizzate. È ben consapevole delle questioni che riguardano la fotografia di gruppi marginali. Tuttavia, deve guadagnarsi da vivere e produrre contenuti per cataloghi di immagini come Getty Images è parte del suo lavoro. Se viene contestualizzata, la foto di Rob ha più senso. All’inizio di gennaio del 2015 Getty Images gli ha commissionato alcune foto per una notizia diffusasi alla luce degli attacchi terroristici di Parigi, quando la polizia britannica ha annunciato che avrebbero inviato pattuglie nelle zone ebraiche e anche i servizi di sicurezza della comunità haredi, gli Shomrim, hanno annunciato un aumento della sorveglianza. Non si può dire nulla sul fatto di usare queste foto di haredim, scattate nei quartieri haredi, per illustrare storie che riguardano direttamente i soggetti rappresentati. La questione però non è finita qui. Questo non giustifica il riutilizzo senza fine delle foto fuori dal loro contesto (anche se Rob non è il responsabile per questi usi). E non spiega perché questa foto sia così diffusa.

Questo “passare inosservati” è però un problema. Alimenta le fantasie riguardo alle cospirazioni ebraiche nascoste. Gli ebrei vengono derisi dagli antisemiti quando si fanno notare, odiati quando invece non lo fanno. Anche se non si prova ostilità nei confronti degli ebrei, la tendenza che hanno gli ebrei ad essere o del tutto riconoscibili o completamente invisibili è sconcertante. È un problema per i media, o almeno lo è diventato per la stampa britannica negli ultimi anni. Siamo ben lungi dall’imporre giornali che trattino soltanto di noi. Oggigiorno, quando si pubblica un articolo – qualsiasi tipo di articolo – bisogna sempre allegare una foto al testo, per nutrire il mostro online. In un’epoca in cui caporedattori e photo editor competenti vengono spesso rimpiazzati da apprendisti tartassati e precari, si è costantemente sotto pressione per trovare quella foto e metterla subito online insieme all’articolo. Se l’articolo riguarda gli ebrei ciò significa inevitabilmente scovare la foto “più ebrea” possibile. La foto dei meno ambigui, dei più riconoscibili, degli ebrei che più ebrei non si può, in altre parole… loro. Due di loro stanno camminando lungo la strada. Li vediamo camminare lontano da noi, tranquilli, uno di loro con le mani dietro la schiena. Ciò che risalta di più nella foto però, sono i cappelli neri e i cappotti lunghi che indossano, lasciando il resto sfuocato nell’ombra. Non si sa chi siano, ma si può vedere il profilo della barba, forse un po’ ingrigita, dell’uomo sulla sinistra. L’uomo sulla destra sembra più giovane, è senza barba e porta i payot. Sembra più goffo, meno rilassato dell’altro uomo. Sono padre e figlio? Insegnante e alunno? O semplicemente due amici che passeggiano? Chi sono? Sono loro. Sono anche me. Sono ebrei. Sono generici. Sono haredim. Questo termine, che si può tradurre in modo approssimativo con “i timorosi”, non è perfetto, ma è meglio di alternative come “hassidico” (che può fare riferimento solo ad alcuni di loro) o “ultraortodosso” (che è vagamente offensivo). Gli haredim sono ebrei come me. A differenza mia, tuttavia, scelgono (o è stato scelto per loro dagli antenati) di relazionarsi al mondo moderno in maniera molto differente. Quando nel diciannovesimo secolo gli ebrei europei sono stati gradualmente liberati dalle restrizioni legali e sono diventati liberi di vivere la propria vita come cittadini, divenne chiaro che alcuni ebrei si stavano approfittando di questa libertà per smettere del tutto di praticare la loro religione o stavano adattando i costumi dell’ebraismo alla vita moderna. Emersero altri tipi di giudaismo, che cercavano di limitare le interazioni degli ebrei con il mondo non ebraico e di rispondere alla modernità con maggior rigore religioso. Sono cambiate molte cose dal diciannovesimo secolo. I haredim sono stati decimati durante la Shoah. I sopravvissuti hanno impiegato diverse strategie che si sono rivelate un successo straordinario: alto tasso di natalità (sono frequenti famiglie con dieci o più figli), sempre maggiore attenzione all’osservanza religiosa e ricostruzione delle comunità in modo tale che un’elevata percentuale di uomini possa impegnarsi a tempo pieno nello studio. Da qualche migliaia nel 1945, ci sono ora più di un milione di haredim nel mondo – una popolazione in continua crescita (nel RU di più del 4% all’anno). Vivono in comunità affiatate e spesso molto ristrette in tutto il mondo in luoghi come Israele, Brooklyn e altre enclavi in America, Stamford Hill, Salford e Gateshead in Inghilterra, Anversa in Belgio e altri. Pur essendo spesso isolati dalla vita moderna, le immagini degli haredim sono onnipresenti, almeno in Inghilterra. A volte accompagnano gli articoli che riguardano la comunità haredi, altre volte articoli di “tutti” gli ebrei e occasionalmente articoli che non hanno alcun tipo di connessione col mondo ebraico degli haredim. Quando ho caricato la mia foto preferita su Google per utilizzare l’opzione di ricerca inversa, l’ho trovata usata in 50 casi, prima che smettessi di contarli. La si può trovare ovunque, da quotidiani a larga diffusione come The Guardian a siti marginali come World Peace Assembly. Negli ultimi anni ho “collezionato” esempi dell’uso di questa foto, ed altri simili. È un passatempo divertente, al quale partecipano volentieri i miei amici online, inviandomi con entusiasmo nuovi esempi quando li trovano. Però mi preoccupo anche un po’ quando vedo ancora una volta i due uomini misteriosi che camminano lungo la strada. E cosa mi spinge ad osservare gli usi che vengono fatti di questa foto è più che una voglia di prendere in giro i redattori stressati e senza fantasia che continuano a riproporla. Riguarda anche i miei sentimenti contrastanti sull’essere rappresentato da questo tipo di foto. Sul serio, gli haredim mi mettono in soggezione. Sono riusciti a crescere e a svilupparsi in un mondo sempre più laico. Nelle comunità che supportano il più possibile il maggior numero di uomini che si dedicano a tempo pieno allo studio, hanno evitato i comfort materiali della modernità. La loro infrastruttura benefica è molto grande e onnicomprensiva. E, in fin dei conti, anche se molti di loro possono non essere felici che gli ebrei come me vivano come facciamo, loro sono la mia gente. L’identità ebraica significa ancora qualcosa per me. Il mio destino è legato al loro. La mia soggezione nei confronti di ciò che ha realizzato l’haredi non può essere separata dal mio disagio per molti dei loro modi: i due sessi sono rigidamente separati e le coppie si sposano secondo matrimoni combinati, di solito a 18-21 anni; i bambini (in particolare maschi) spesso hanno accesso solo al livello minimo di istruzione laica e raramente gli è permesso frequentare l’università; in Israele gli haredim creano astio sottraendosi in larga misura al servizio militare e ottenendo sovvenzioni speciali per le loro istituzioni; lasciare la comunità è estremamente difficile e quelli che lo fanno hanno spesso pochi contatti con le loro famiglie; […]; alcune ideologie denigrano gli altri ebrei e i non ebrei. Quando foto di haredim vengono usate per descrivere le storie di ebrei come me, non posso fare a meno di sentirmi deluso per il fatto che vengano trattati come i “veri” ebrei. Allo stesso tempo però, i legami di identità ebraica che mi uniscono agli haredim producono anche un altro tipo di delusione: la violazione della loro privacy, l’oggettivazione, l’esoticismo. E quella foto, che suscita un misterioso, segreto e – soprattutto – oscuro “altro”, sembra essere un invito alle fantasie antisemitiche dell’ermetica sovversione ebraica. Foto come quella, inoltre, eliminano la diversità del mondo haredi. Possono sembrare identici nei lor abiti neri, ma ci sono differenze impercettibili nell’abbigliamento che implicano una molteplicità di identità haredi. Gli haredim sono hassidici e mitnagdim (coloro che, storicamente, si opposero all’hassidismo; oggi spesso conosciuti come “Litvak” per la loro origine lituana); gli haredim sono sionisti, antisionisti e non-sionisti; gli haredim sono i Chabad, i Bresloviani, gli Skvever, i Satamarici, i Ger, i Belz, i Bebev e molti altri: questi sono i nomi delle sette che prendono il nome dal loro luogo d’origine o (più raramente) dai loro rebbe. Poi c’è il problema del genere. Le donne haredim esistono e sono tanto diverse fra loro quanto lo sono gli uomini. Anche loro hanno le loro differenziazioni per quanto riguarda il modo di vestirsi e di vivere. Ma c’è un dilemma. L’ideale femminile è quello del tzniut, o umiltà, che le porta ad evitare l’esposizione pubblica (alcuni giornali haredim non pubblicano foto di donne). Il fatto di non pubblicare foto delle donne haredim sui giornali rispetta l’aspirazione all’umiltà oltre a contribuire alla loro cancellazione. Quando le persone diventano simboli, quando vengono trasformate in emblemi generici, perdono la loro umanità – le parti positive e quelle negative. Come si fa a ritrasformare questi simboli – come gli haredim nella foto – in persone? Incontrandole in quanto persone. Ho deciso quindi di rintracciare gli uomini della foto e di incontrarli. Incontrandoli, speravo di poterli “classificare” più nello specifico come ebrei, non semplicemente “ebrei” e collocarli in maniera più precisa all’interno della multiforme subcultura haredi. E ce l’ho fatta – in un certo senso. Ed è stato facile – più o meno. Il primo passo è stato scoprire qualcosa in più sulla foto. Il fotografo si chiama Rob Stothard e lo si può trovare nel catalogo di immagini di Getty Images. È stato facile trovare il sito di Rob e, dopo una breve email introduttiva da parte mia, mi sono ritrovato a parlare con lui. Rob mi ha sorpreso. Non solo era conscio del fatto che la sua foto fosse dappertutto, ma oltretutto questo lo faceva sentire a disagio. In quanto fotografo professionista, non vuole che le sue foto vengano decontestualizzate. È ben consapevole delle questioni che riguardano la fotografia di gruppi marginali. Tuttavia, deve guadagnarsi da vivere e produrre contenuti per cataloghi di immagini come Getty Images è parte del suo lavoro. Se viene contestualizzata, la foto di Rob ha più senso. All’inizio di gennaio del 2015 Getty Images gli ha commissionato alcune foto per una notizia diffusasi alla luce degli attacchi terroristici di Parigi, quando la polizia britannica ha annunciato che avrebbero inviato pattuglie nelle zone ebraiche e anche i servizi di sicurezza della comunità haredi, gli Shomrim, hanno annunciato un aumento della sorveglianza. Non si può dire nulla sul fatto di usare queste foto di haredim, scattate nei quartieri haredi, per illustrare storie che riguardano direttamente i soggetti rappresentati. La questione però non è finita qui. Questo non giustifica il riutilizzo senza fine delle foto fuori dal loro contesto (anche se Rob non è il responsabile per questi usi). E non spiega perché questa foto sia così diffusa.

Keith Kahn-Harris, Boundless

Traduzione di Ilaria Vozza, studentessa della Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori dell’Università di Trieste, tirocinante presso la redazione giornalistica UCEI – versione integrale su www.moked.it