MEMORIA La nascita della macchina dell’odio

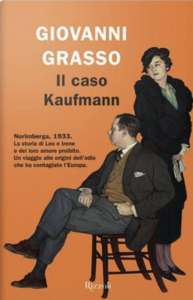

Giovanni Grasso / IL CASO KAUFMANN / Rizzoli

Giovanni Grasso / IL CASO KAUFMANN / Rizzoli

Germania 1933-1942: sono i dieci anni coperti da Il caso Kaufmann di Giovanni Grasso. Un racconto ispirato ad una storia vera, quella di Lehmann Katzenberger, come ricorda l’autore nelle pagine conclusive [p. 380 e sgg], e quella di Irene Seiler. Una trama che mette al centro la macchina dell’odio e la sua genesi, le figure attraverso le quali l’odio diventa lingua politica incarnate in gran parte dai vicini di casa, dall’ambiente che ruota intorno ai due protagonisti (il dirimpettaio, gli abitanti del quartiere, i bassi funzionari dell’amministrazione pubblica…) La storia. Lehmann Kaufmann (Katzenberger), stimato commerciante ebreo, Presidente della Comunità ebraica di Norimberga, nel dicembre del 1932 riceve la lettera del suo migliore amico che gli chiede di prendersi cura della figlia Irene e di aiutarla a stabilirsi a Norimberga. Irene ha vent’anni, è bella, determinata e tra i due si instaura un rapporto speciale fatto di stima, affetto, ma anche di desiderio. Irene è ariana, e le leggi razziali stabiliscono che il popolo ebraico è nemico della Germania. L’odio, costruito e praticato sapientemente dal governo nazista, entra nella vita di tutti i giorni e modifica radicalmente i rapporti tra le persone. Diffidenza e ostilità diventano il codice di relazione del mondo umano intorno ai due. L’esito sarà tragico: nel marzo 1942 Kaufmann (Katzenberger) è portato in tribunale con l’accusa di offesa alla razza. Giudicato e condannato alla ghigliottina, sarà giustiziato nel giugno dello stesso anno. Fin qui la storia. Ma il suo svolgimento, ovvero il comportamento della società intorno ai protagonisti – la credulità, la facile trasformazione dei giudizi, la costruzione della calunnia, fino all’abbandono e all’estraneità sintetizzata dalla convinzione “se la sono cercata” e, dunque, bene la punizione – appartiene a un profilo che sta al centro di tutti i percorsi in cui le differenze sono guardate come minaccia e dove la possibilità che qualcuno provi a comportarsi differentemente, anche senza rompere le rigide regole stabilite, è avvertito come un pericolo da sanzionare severamente. È un percorso che in letteratura è stato affrontato altre volte, per esempio da Hans Fallada, quando nel 1946 scrive Ognuno muore solo (Sellerio) romanzo basato sulla vera storia dei coniugi Otto ed Rlise Hampel (che diventeranno Otto e Anna Quangel), arrestati e giustiziati dal regime nazista per aver disseminato le scale dei palazzi di Berlino di cartoline anonime che invitavano i tedeschi ad aprire gli occhi e boicottare il Fuhrer. Anche in quella storia conta tantissimo l’adesione di massa al regime. Le cartoline scritte dagli Hampel/Quangel, infatti, furono consegnate, praticamente tutte, alle autorità. I tedeschi che le incontravano sul loro cammino le portavano, con grande solerzia, al più vicino commissariato. La storia di Lehmann Katzenberger dunque ci dice moltissimo della Germania tra il 1933 e il 1945 nella sua stragrande maggioranza (forse ci dice anche molto della credulità e dei comportamenti collettivi nell’epoca delle fake-news). Questo scavo nel ventre del mostro è molto interessante e fondamentale per comprendere come ci si trasforma da cittadini ordinari in ordinari sostenitori della dittatura e della “innocenza” con cui salvano sé stessi anche dopo, a totalitarismo finito, quando si fa di tutto pur di non fare i conti con la propria responsabilità. Allora si ritorna “piccoli”, come dice la voce anonima a se stessa e di se stessa, nelle parole che aprono il libro. «Lei penserà che sono i rimorsi di coscienza. No, non è così. O almeno, non credo… A noi sembrava solo giusto dare a quei due una lezione di decenza: la cosa era troppo sfacciata. Lei non può capire, è così giovane: oggi i giovani si badano per le strade, si danno al libero amore, si drogano e nessuno reagisce. Sono i tempi, vero? Ebbene anche quelli erano i tempi, quei due erano scandalosi, facevano una cosa disdicevole sotto molti punti di vista. E perdi più contro la legge. Se erano leggi ingiuste, io non lo so. Di certo non le ho fatte io. Le leggi, caro signore, le fanno i potenti: e noi poveracci, che sgobbiamo tutto il giorno, non possiamo far niente, se non ubbidire»[p. 10].

David Bidussa, Il Sole 24 Ore Domenica, 27 gennaio 2019