Pio XII, fra ambiguità, timori e scarsa influenza

Pochi papi furono accolti dalla grande attesa del pubblico più di Eugenio Pacelli quando fu eletto nel 1939. Si era sperato che sia come ammirato leader religioso sia come ben noto diplomatico si sarebbe rivelato un gradito agente della stabilità europea, un “principe di pace”. Pochi papi, tuttavia, esercitarono meno influenza di lui in una grande crisi mondiale. Le generazioni successive hanno però insistito nell’attribuire un’influenza sulla storia del mondo, benefica o malefica, a un uomo le cui azioni politiche furono soprattutto caratterizzate dall’inefficienza e dalle esitazioni. Assorto in meditazioni mistiche — che nel 1950 produssero fra le altre cose il dogma dell’assunzione nella gloria dei cieli del corpo e dell’anima di Maria Vergine — papa Pio XII fece raramente uso della propria considerevole esperienza negli affari internazionali. Né come dominatore autocratico di uno stato sovrano né come capo della comunità cattolica fu in grado di cambiare il corso degli eventi, durante la seconda guerra mondiale come in seguito.

Pochi papi furono accolti dalla grande attesa del pubblico più di Eugenio Pacelli quando fu eletto nel 1939. Si era sperato che sia come ammirato leader religioso sia come ben noto diplomatico si sarebbe rivelato un gradito agente della stabilità europea, un “principe di pace”. Pochi papi, tuttavia, esercitarono meno influenza di lui in una grande crisi mondiale. Le generazioni successive hanno però insistito nell’attribuire un’influenza sulla storia del mondo, benefica o malefica, a un uomo le cui azioni politiche furono soprattutto caratterizzate dall’inefficienza e dalle esitazioni. Assorto in meditazioni mistiche — che nel 1950 produssero fra le altre cose il dogma dell’assunzione nella gloria dei cieli del corpo e dell’anima di Maria Vergine — papa Pio XII fece raramente uso della propria considerevole esperienza negli affari internazionali. Né come dominatore autocratico di uno stato sovrano né come capo della comunità cattolica fu in grado di cambiare il corso degli eventi, durante la seconda guerra mondiale come in seguito.

Pio XII aveva sperato fin dagli amai Trenta in una cooperazione mondiale contro il comunismo sovietico, e tuttavia non riuscì a impedire la guerra fra le democrazie occidentali e l’alleanza nazifascista. Né poté determinare una pace negoziata fra la Germania nazista e gli alleati occidentali per impedire l’invasione sovietica dell’Europa. Lo stato fascista italiano non prestò molta attenzione né a lui né agli interessi della chiesa. I nazisti tedeschi sfruttarono abilmente l’anticomunismo di Pio XII e la sua consapevolezza della vulnerabilità dello stato del Vaticano per assicurarsi un saldo controllo della chiesa e dei fedeli cattolici in Germania.

Temendo la collera di Hitler, il papa non alzò quasi per niente la voce contro il razzismo e l’anticlericalismo dei nazisti, e ancor meno prese pubblicamente posizione contro il loro antisionismo. Né si schierò dalla parte della sofferente nazione cattolica polacca, o delle vittime cristiane del programma nazista di eutanasia, o degli ebrei della sua diocesi di Roma. Cercò, senza riuscirvi, di impedire i bombardamenti americani su Roma e gli attacchi dei partigiani comunisti romani contro gli occupanti tedeschi. Agli alleati occidentali, quando arrivarono finalmente a Roma nel giugno 1944, interessava soprattutto servirsi di Pio XII per i loro fini propagandistici. Dopo la guerra, gli stessi governi comunisti, che il papa combatté con implacabile passione, poterono ignorare i suoi numerosi decreti di scomunica. Cambiando la sua fallita linea politica, i successori di Pio XII acconsentirono a una serie di compromessi con le autorità dell’Europa orientale per assicurare la sopravvivenza della chiesa nei loro territori. Soltanto alcuni decenni dopo, quando l’impero sovietico cominciò a mostrare segni d’irrimediabile decrepitezza, un altro papa poté affrettarne il disfacimento. Ma l’attivo e dinamico polacco Giovanni Paolo TI non poteva essere più differente dall’ascetico, solenne e pomposo nobiluomo romano Pio XII.

Era senza dubbio sbagliato aspettarsi molto da Pio XII, e tuttavia infuria ancora oggi il dibattito sul suo operato. Pio XII può essere considerato parte integrante di un grande conflitto culturale all’interno della civiltà occidentale. Alcuni definiscono splendide le sue azioni; altri le ritengono accettabili, altri ancora le giudicano abominevoli. I tentativi di fare di lui un santo si susseguono senza tregua, al pari delle mosse per bloccare il processo di canonizzazione. Alcuni dei libri più popolari ostili al papa portano titoli polemici come Il papa di Hitler. La storia segreta di Pio XII di John Cornwell. Fra i difensori troviamo sia dei cattolici sia degli ebrei, per esempio il rabbino David G. Dalin, i padri gesuiti Robert A. Graham e Peter Gumpel, suor Margherita Marchione, Frank J. Coppa, Ronald J. Rychlak e José M. Sé.nchez. Fra questi Coppa e Sànchez sono i più moderati, disposti a prendere in considerazione anche le opinioni contrarie. Fra i numerosi critici di Pio XII, si contano James Carroil, il già citato John Cornwell, Robert Katz, David I. Kertzer, Michael Phayer, Garry Wills e Susan Zuccotti; alcuni di loro sono cattolici praticanti e uno è un ex prete cattolico.

Un critico energico è Michael Phayer, il cui ultimo libro Pius XII, the Holocaust and the Cold War si basa, in parte, su documenti scoperti di recente negli Archivi Nazionali degli Stati Uniti. Phayer attribuisce una certa importanza al messaggio radiofonico natalizio del 1942, in cui, effettivamente, il papa denunciò il genocidio, ma senza precisare a quale genocidio alludesse o chi ne fossero le vittime, anche se molti ascoltatori dovevano aver concluso che egli stesse condannando la politica nazista contro gli ebrei. Cosa ancor più importante, Phayer attacca con asprezza certi atti politici del Vaticano come l’appoggio ai criminali fascisti croati, le equivoche transazioni finanziarie durante la guerra e la creazione della «rete clandestina» che permise a un gran numero di criminali nazisti di rifugiarsi in Sudamerica. In verità Phayer definisce Pio XII uno dei primi e dei più fanatici militanti della guerra fredda, poiché fece rifugiare dei nazisti in fuga nell’Argentina peronista per avere a disposizione un gruppo di affidabili combattenti anticomunisti in vista dell’imminente conflitto con l’Unione Sovietica. «In qualche modo la lotta contro il comunismo giustificava le reti clandestine nella mente del papa e nel suo codice etico.»

Il critico più aspro è Daniel Goldhagen, autore de I volonterosi carnefici di Hitler, che nel suo libro sul papato chiede che il Vaticano faccia ammenda dei crimini passati rivedendo a fondo la propria ideologia e le proprie procedure con una sorta di supervisione ebraica.Significativamente alcuni libri importanti su questo tema uscirono all’inizio del nuovo millennio, quando divenne particolarmente acceso il dibattito sull’incapacità del mondo di fermare l’Olocausto. E quindi inevitabile che i libri da me citati si concentrino anche sulla politica vaticana nei confronti degli ebrei. Purtroppo, poiché gli archivi della Santa Sede sulla seconda guerra mondiale sono ancora quasi del tutto inaccessibili, i ricercatori devono accontentarsi di consultare gli undici volumi di documenti che il Vaticano ha pubblicato sull’argomento.

Molte questioni sono ancora aperte per ciò che riguarda la vita e gli atti di Eugenio Pacelli, poi Pio XII. Era, per esempio, un antisemita? Gli avversari sostengono di riconoscere i primi segni d’antisemitismo nelle frasi sprezzanti da lui pronunciate, come legato pontificio in Baviera nel 1919, su alcune rivoluzionarie ebree. Ma il disprezzo di Pacelli per quelle donne a me sembra indicare più la tradizionale avversione del clero cattolico sia per gli ebrei sia per le donne di sinistra politicamente attive — due cose che si ritengono collegate — che la manifestazione di un insolito antisemitismo radicale. E’ vero che i confini fra questi due tipi d’ostilità possono essere molto sottili, O fu un tradimento dei politici cattolici tedeschi da parte di Pacelli, come segretario di stato vaticano, il negoziare un concordato con Hitler nel 1933? Questo accordo riconobbe la libera pratica della religione nel Terzo Reich, ma rinunciò alla possibilità di una linea politica specificamente cattolica, abbandonando così il Partito di Centro, il grande partito politico cattolico tedesco.

A mio parere, il Vaticano era disponibile a firmare un concordato con qualsiasi stato, persino con l’Unione Sovietica, purché gli fossero garantite la continuazione della vita religiosa e quella della chiesa come istituzione. Inoltre, non fu il papato ad abbandonare il Partito di Centro, che era stato il principale sostegno della Repubblica di Weimar e che in realtà aveva tradito la causa della politica costituzionale negli ultimi anni della Repubblica spostandosi decisamente a destra e votando all’unanimità, nel marzo 1933, la famosa legge che conferì a Hitler la carica di dittatore in perpetuo.

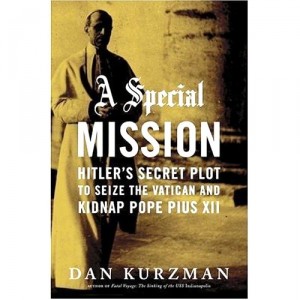

Un’altra questione: come valutare il fatto che Pio XII accantonò la stesura della proposta di un’importante enciclica — preparata per il suo predecessore Pio XI — che avrebbe condannato l’antisemitismo razzista? Quali furono poi esattamente gli obiettivi della politica pontificia nei confronti dei nazisti e degli alleati occidentali durante la guerra? Nel suo recente libro A Special Mission, Dan Kurzman tenta di chiarire alcuni aspetti specifici di questi complessi rapporti. Kurzman ha scritto un certo numero di opere storiche divulgative di successo, comprese quelle sull’eroica difesa di Madrid durante la guerra di Spagna, sulla rivolta del ghetto di Varsavia nel 1943, sull’affondamento dell’incrociatore da battaglia statunitense Indianapolis da parte di un sottomarino giapponese negli ultimi giorni della guerra, sul conflitto fra arabi e israeliani nel 1948 e sul disastro della fabbrica di prodotti chimici Bhopal.

Come appassionato indagatore della storia moderna del papato, Kurzman aspira all’imparzialità; non definirebbe mai Pio XII «il papa di Hitler»; lo ritiene piuttosto un ecclesiastico che odiava Hitler ed era disponibile ad appoggiare i tentativi di rovesciarlo. Vede inoltre in lui un bersaglio particolare dell’ira di Hitler. Era stata questa conoscenza dei progetti omicidi hitleriani contro la sua stessa persona a indurre Pio XII, secondo Kurzman, a limitare costantemente la propria azione. Cercando di proteggere la precaria sovranità del Vaticano, il papa non protestò pubblicamente contro la persecuzione degli ebrei. Ma Kurzman rimprovera anche al papato i suoi insuccessi, specificamente il non aver fatto di più a favore degli ebrei d’Europa.

Il maggior errore dell’interessante libro di Kurzman è la credulità del suo autore; egli accetta acriticamente la validità di documenti controversi e presta fede senza discuterle alle dichiarazioni che gli fece il suo principale interlocutore tedesco, l’ex generale delle SS Karl Wolff, morto nel 1984. La documentazione del libro è modesta; le brevi note e l’indice analitico contengono numerosissime citazioni vaghe o imprecise. E inoltre difficile credere nelle argomentazioni di un autore così palesemente privo delle competenze linguistiche necessarie per il suo lavoro. Kurzman sembra conoscere l’italiano, ma non il tedesco: sbaglia l’ortografia dei nomi tedeschi e quasi non si serve di fonti tedesche. Cita almeno una mezza dozzina di volte Erna Hanfstaengl, sorella del nazista germano-americano Ernst ‘Putzi” Hanfstaengl, chiamandola Frauline Hanfstaengl — come se “Frauline” (correttamente: Fràulein) fosse un nome di battesimo tedesco.

La tesi principale di Kurzman è che Hitler considerò sempre sua nemica la chiesa cattolica. E infatti, scrive, nel 1939 Pio XII era disposto a trasmettere alla Gran Bretagna i messaggi di alcuni ufficiali tedeschi d’alto grado che complottavano per rovesciare il Fuhrer. Non fu colpa del papa se il governo britannico non credette a quei generali e non intendeva comunque cooperare con la resistenza tedesca. Nel settembre 1943, dopo che gli italiani ebbero estromesso Mussolini dal potere, re Vittorio Emanuele III e il nuovo primo ministro, il maresciallo Pietro Badoglio, negoziarono segretamente la resa dell’Italia agli alleati. Ma i tedeschi s’affrettarono a intervenire e presero prigioniero l’intero esercito italiano, liberarono il duce, crearono una repubblica fascista fantoccio nell’Italia settentrionale e, con una campagna militare di stupefacente efficacia, fermarono l’avanzata alleata nell’Italia del Sud. Secondo Wolff, e quindi anche secondo Kurzman, il Ftihrer ritenne in parte responsabile il papa del “tradimento” italiano e ordinò quindi al braccio destro di Heinrich Himmler, il generale Wolff, di preparare un piano per impadronirsi del Vaticano, sino ad allora uno stato neutrale, e per rapire il papa. Non solo, ma il Ftihrer aveva in animo di ucciderlo in un secondo momento.

Le voci sul progetto hitleriano del 1943 e 1944 di un colpo di stato contro il Vaticano sono note da tempo agli storici, e molti specialisti ne accennano nei loro libri, ma Kurzman è il primo che sviluppi questa storia in un sistematico complotto nazista: fornisce persino particolari su come si sarebbe dovuto effettuare il rapimento, e la sua fonte è una lettera scritta da un alto dignitario fascista italiano a un collega. La data della lettera nel libro non è precisata, ma, secondo Kurzman, essa rivela, sulla base di informazioni ricevute da un ufficiale delle SS, che un gruppo di soldati dell’Ottava divisione di cavalleria delle Waffen SS, chiamata anche Divisione Florian Geyer, avrebbe preso d’assalto il Vaticano indossando divise italiane. Avrebbe poi ucciso tutti i membri della curia e rapito il pontefice. Se lui avesse cercato di fuggire, lo avrebbe ammazzato. Per tener nascosta l’intera operazione, gli uomini delle SS in divisa italiana sarebbero stati successivamente massacrati in Vaticano da soldati della Panzer Division di paracadutisti Hermann Giring che ci si aspettava avrebbero scambiato i loro compatrioti per assassini italiani.

Kurzman prende sul serio questo italico volo di fantasia, non confermato da prove convincenti. E difficile credere che i paracadutisti non avrebbero riconosciuto i loro camerati delle SS e che sarebbero stati disposti a ucciderli. In tutta la storia delle forze armate tedesche non risultano esempi di un comportamento del genere. La divisione Florian Geyer, inoltre, combatté durante tutta la guerra sul fronte orientale, e mai in Italia. Dobbiamo infine chiederci perché Hitler avrebbe voluto rapire e persino uccidere il papa, il quale era più nemico dell’Unione Sovietica che della Germania nazista. Ci sono pochi dubbi sul fatto che, dopo la guerra, il Fùhrer avrebbe trattato duramente tutte le chiese, e in particolare la chiesa cattolica, teoricamente soprannazionale: ma per il momento non voleva offendere la sensibilità dei cattolici.

Karl Wolff raccontò a Kurzman di aver considerato suo compito principale impedire a Hitler di portare a termine quel piano; di conseguenza non soltanto sabotò tacitamente gli ordini del Fùhrer, ma andò a trovare il papa per chiedergli di non provocare Hitler, specialmente prendendo iniziative per proteggere gli ebrei. Wolff si era fatto un nome come uno dei principali uccisori di ebrei nei primi anni della campagna di Russia dell’esercito tedesco. Concluse la sua carriera militare trattando la resa delle forze armate tedesche in Italia davanti ad Allen Dulles, capo dell’OSS in Svizzera, pochi giorni prima della fine della guerra. Per questa resa e per la sua abilità nell’indurre la gente a credergli, ebbe condanne al carcere relativamente miti e riuscì a proiettare un’irnmagine di ex soldato servizievole e pronto a cooperare. E il tipo d’impressione che aveva ovviamente voluto suscitare in Kurzman parlando con lui, anche se non è chiaro quando precisamente lo avesse fatto.

Secondo Kurzman e altri autori, Wolff non fu il solo tedesco di grado elevato a cercare d’impedire il rapimento del papa, temendo che avrebbe avuto un effetto catastrofico sulla reputazione dei tedeschi in Italia e nel mondo. Anche due diplomatici tedeschi a Roma, Ernst von Weizsàcker e Eitel Friedrich Mollhausen, tentarono d’impedire a Hitler di ordinare l’invasione del Vaticano, non in quanto difensori del regime hitleriano ma come suoi decisi oppositori, o almeno così sostennero dopo la guerra. I loro sforzi, comunque, agivano nella stessa direzione di quelli di Karl Wolff. Tutti consigliarono a Pio XII di non provocare la collera di Hitler. Wolff e i diplomatici tedeschi erano inoltre preoccupati per la possibile distruzione dei tesori artistici e culturali del Vaticano o di Roma in generale. Ma nel consigliare al papa di non compiere nessun atto contro la Germania, favorirono sostanzialmente gli interessi tedeschi e non quelli dei nemici del Reich — sempre che, naturalmente, Hitler avesse mai pensato sul serio di effettuare il progettato rapimento.

I più recenti difensori del papa sostengono che questi, rimanendo in silenzio, non soltanto protesse il Vaticano da una invasione tedesca, ma permise a se stesso e al Vaticano di nascondere migliaia di vittime del nazionalsocialismo, molte delle quali ebree. Ed è vero che la maggior parte degli ebrei romani, e in genere italiani, sopravvisse, grazie alla protezione di arcivescovi, vescovi, abati, madri superiore, sacerdoti e suore.

I critici però, in particolare la storica Susan Zuccotti, che ne Il Vaticano e l’Olocausto in Italia documenta esaurientemente la deportazione di oltre mille ebrei romani nell’ottobre 1943 (e di altri settecento o ottocento in seguito), fanno notare che il papa avrebbe avuto molti modi di dimostrare la propria insoddisfazione per la deportazione degli ebrei da «proprio sotto le [suel finestre», senza per questo provocare un’invasione tedesca dello stato. Avrebbe potuto, per esempio, incoraggiare i direttori delle istituzioni ecclesiastiche a Roma a offrire aiuto ai fuggiaschi e fornire finanziamenti e provviste per sostenere la loro ospitalità. O avrebbe potuto «intervenire a favore degli ebrei, in segreto ma in modo incisivo e tenace, presso la Repubblica Sociale Italiana, a tutti i livelli della politica e della polizia, e persino con certi diplomatici tedeschi».

La questione di ciò che il papa avrebbe potuto e dovuto fare tormenterà ancora a lungo gli storici. E incontestabile la vulnerabilità del Vaticano, circondato com’era, dopo la caduta di Mussolini, da soldati tedeschi. Praticamente tutti i residenti nel Vaticano e nelle chiese e nei monasteri affiliati di Roma sarebbero morti di fame e di sete se i tedeschi avessero deciso di tagliare i rifornimenti. Essi avrebbero anche potuto negare alle autorità municipali di Roma il permesso di rimuovere l’immondizia dallo stato del papa. Per loro sarebbe stato altrettanto facile impedire le trasmissioni della radio vaticana e privare dei rifornimenti di carta L’Osservatore Romano, il giornale ufficiale del pontefice. C’è infine la questione di stabilire quanto sapesse il papa dell’evoluzione nell’Europa hitleriana, e in particolare della Soluzione Finale, che cominciò ad attuarsi nel 1942. Paradossalmente, i difensori di Pio XII, che fanno grandi elogi delle sue capacità di diplomatico, sostengono che il servizio diplomatico pontificio fosse assai meno efficiente di quanto sembrava nel fornire informazioni alla Santa Sede. Kurzman e tutti quelli che scrivono del Vaticano durante la seconda guerra mondiale dedicano molta attenzione non soltanto all’incapacità del papa di proteggere i quasi duemila ebrei romani che i nazisti e i fascisti italiani riuscirono a deportare, facendoli poi morire a Auschwitz, ma anche alla sua incapacità di aiutare le vittime della rappresaglia tedesca per l’attentato comunista che, nel marzo 1944, uccise trentatré membri della polizia militare in via Rasella a Roma. E un caso che suscita ancora acrimonia da parte di ex resistenti non comunisti e sentimenti di trionfo da parte dei comunisti. I critici fanno notare che nessuno dei partigiani comunisti fu mai catturato. D’altro canto, l’indomani altri 335 italiani furono giustiziati nel cosiddetto massacro delle Fosse Ardeatine: dieci italiani per ogni soldato tedesco ucciso. (Da notare che, per buona misura, si aggiunsero altre cinque vittime italiane in pìù.)

Il ruolo del Vaticano nella faccenda delle Fosse Ardeatine è estremamente controverso: si va dalla tesi che il papa fosse stato informato in anticipo dei piani tedeschi, e tuttavia non facesse nulla, a quella secondo la quale lo informarono soltanto quando per lui sarebbe stato troppo tardi per fare qualcosa, Sembra chiaro che Pio XII si fosse sentito offeso per questo attentato comunista e che temesse disperatamente una conquista del Vaticano a opera dei comunisti prima che arrivassero gli americani. Possono essere queste alcune delle ragioni per cui non cercò d’intervenire presso i tedeschi per salvare dalla morte quegli italiani. Il Vaticano riuscì a far cancellare alcuni nomi dall’elenco degli innocenti condannati; mai difensori del papa accennano di rado al fatto che altri cittadini ugualmente innocenti furono costretti a prendere il loro posto. Persino dopo il massacro, il giornale e la radio del Vaticano evitarono di alzare le loro voci contro l’uccisione degli innocenti.

In realtà, il papa e la sua cerchia non erano in grado di fermare un’importante iniziativa nazista — o alleata — o anche soltanto di influenzarla. Una delle ragioni era che il clero e il laicato cattolici erano tutt’altro che uniti su una qualsiasi delle questioni più importanti del momento. Anziché essere un’istituzione soprannazionale incontestabilmente fedele al vescovo di Roma, come avevano sempre temuto i nazisti e molti laici, la chiesa cattolica era divisa da confini ideologici e, più ancora, nazionali.

Il clero polacco, per esempio, come gran parte del popolo polacco, era tendenzialmente antinazista, antisovietico e antisemita. Gli ecclesiastici tedeschi erano contrari tanto al comunismo quanto agli ebrei; e sostennero anche lo sforzo bellico. Gli stessi preti tuttavia erano spesso fortemente critici nei confronti del razzismo nazista, del programma nazista di eutanasia e della pretesa nazista al diritto esclusivo di educare i giovani. La chiesa francese esitò fra il collaborazionismo e la resistenza, come i francesi in generale, tra i quali le posizioni collaborazionistiche erano comuni nei primi anni della guerra, mentre quelle antitedesche divennero popolari negli ultimi.

In tutti questi paesi ci furono sacerdoti e insegnanti cattolici che corsero rischi per proteggere gli ebrei. Il clero italiano, come spiega Susan Zuccotti nel suo magistrale Il Vaticano e l’Olocausto in Italia, si comportò in genere più coraggiosamente del Vaticano nel proteggere le vittime potenziali dei nazisti. Che poi ciò accadesse in obbedienza agli ordini ricevuti, o con l’incoraggiamento o il tacito consenso del papa, oppure contro i suoi desideri, è un’altra questione controversa. La Zuccotti scrive che non esistono prove del fatto che il papa avesse ordinato tali atti di misericordia, mentre lo storico Ronald J. Rycblak sostiene che quegli ordini in realtà esistevano, ma che metterli per iscritto sarebbe stato suicida. Rychlak sottolinea anche le testimonianze di leader ebrei i quali, nel dopoguerra, affermarono che c’era una stretta collaborazione fra il Vaticano e le organizzazioni di soccorso ebraiche.

La Zuccotti ha replicato che i leader ebraici citati da Rychlark allora non si trovavano là e non potevano aver saputo se la collaborazione venisse dal Vaticano o dal clero minore. In effetti, molte delle tesi sugli ordini pontifici per aiutare gli ebrei sono sorrette da prove d’origine recente. Vai la pena notare che nelle aree occupate militarmente dall’Italia, membri delle forze armate italiane, dai generali ai soldati semplici, mostrarono molto coraggio nel proteggere residenti e profughi ebrei dalla collera dei tedeschi e dei loro alleati locali.

Pio XII si pose come supremo obiettivo la sopravvivenza della chiesa in un periodo di disordini. In questo ebbe successo, anche se non è ancora ben chiaro in che modo, quando e da chi tale sopravvivenza fosse minacciata. Nell’offrire aiuto alle vittime della persecuzione nazista, il papa fece molto meno di quanto ci si sarebbe potuto aspettare da un uomo in posizione così eminente. E quando ci provò, ottenne poco o nulla. La sua storia è, purtroppo, una delle più deprimenti che siano venute fuori dalla guerra.

ISTVÀN DEÀK

Traduzione di Ettore Capriolo – tratto dal The New York Review of books – la Rivista dei Libri – dicembre 2008