“Vita artificiale? E se anche fosse”

Venerdì scorso è stata annunciata su tutti i media, con grande enfasi e clamore, la “creazione di vita artificiale”, con titoli che parlavano di una “nuova era” per la scienza e di scienziati che “giocano a essere Dio”. Ma come stanno veramente le cose e quali sono, se ci sono, le implicazioni etiche e specificamente ebraiche?

Venerdì scorso è stata annunciata su tutti i media, con grande enfasi e clamore, la “creazione di vita artificiale”, con titoli che parlavano di una “nuova era” per la scienza e di scienziati che “giocano a essere Dio”. Ma come stanno veramente le cose e quali sono, se ci sono, le implicazioni etiche e specificamente ebraiche?

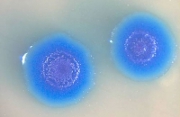

Descriviamo prima brevemente il risultato ottenuto da Craig Venter, l’eclettico ricercatore che alcuni anni fa ha completato la decifrazione della sequenza del DNA umano. Il gruppo di Venter ha sintetizzato (o meglio, fatto sintetizzare da ditte specializzate) 1000 frammenti di DNA, ciascuno lungo 1080 nucleotidi (i nucleotidi sono le “lettere” del DNA), con una sequenza corrispondente al DNA del cromosoma di un certo tipo di micoplasma (un piccolissimo batterio, chiamiamolo “tipo A”). I ricercatori hanno poi legato insieme i diversi frammenti sintetici, l’uno dopo l’altro e nel giusto ordine, e per ottenere ciò li hanno introdotti in un altro microrganismo (il lievito di birra). Alla fine, dopo vari inciampi di percorso, hanno inserito il cromosoma batterico così prodotto in un’altra specie di micoplasma (tipo B), da cui prima avevano tolto il DNA originario. Venter e collaboratori hanno potuto dimostrare che il micoplasma B, replicandosi, produce un micoplasma di tipo A, quello cui corrisponde il DNA artificiale. Per accertarsi che il DNA prodotto nel micoplasma di tipo B è quello derivato dal tipo A, sintetico, il gruppo di Venter ha inserito nel DNA artificiale alcune sequenze di “lettere” riconoscibili, che indicano (in codice) un indirizzo e-mail, i nomi dei collaboratori, alcune citazioni famose ecc.

L’impresa tecnologica di Venter è senz’altro notevole, ma non c’è un salto qualitativo rispetto a quanto già noto. In ogni laboratorio di biologia molecolare del mondo si produce DNA sintetico per poi introdurlo in microrganismi e studiarne l’espressione. La novità sta nel fatto che invece di sintetizzare frammenti di DNA lunghi qualche centinaio di nucleotidi, Venter e collaboratori hanno sintetizzato un intero cromosoma lungo un milione di nucleotidi (che poi non è moltissimo, noi umani ne abbiamo più di 3 miliardi). Inoltre, di artificiale (ossia, prodotto in laboratorio da una macchina) c’è solo il DNA di partenza (le istruzioni genetiche, il “software”), ma per assemblarlo e farlo funzionare sono state necessarie cellule naturali (il lievito e il micoplasma, che possiamo definire come “hardware”). Riuscire a ricreare tutto in laboratorio, sia il software che l’hardware, e far sì che siano compatibili l’uno con l’altro, appare ben al di là delle possibilità attuali. Per rendere l’idea, è come quando si tenta di caricare la nuova versione di un programma su un computer vecchio di qualche anno: spesso non funziona, perché la macchina non capisce il linguaggio del nuovo software. L’evoluzione naturale ha impiegato 3.5 miliardi di anni per far funzionare le cellule che vivono oggi sulla terra: magari l’uomo ci metterà un po’ meno, ma certo non è affatto facile.

La ricerca di Venter pone problemi etici, in particolare dal punto di vista ebraico? L’approccio della tradizione ebraica alla ricerca scientifica è sicuramente positivo e fin dall’antichità numerosi rabbini si sono occupati di scienze naturali e di medicina. L’Uomo è considerato un “partner” di Dio nella creazione del mondo, nel senso che egli ha il dovere di collaborare con Dio nella conservazione e nello sviluppo del mondo e della civiltà. La ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico non sono mai visti come qualcosa da contrastare, bensì da incoraggiare, soprattutto quando ciò può produrre dei benefici per l’umanità, per la cura di malattie e in generale per la comprensione delle leggi che governano l’universo e la vita. La Torà afferma che l’Uomo fu posto nel giardino dell’Eden per “lavorarlo e custodirlo” (Genesi 2: 15). Uno dei significati di queste parole è che abbiamo il diritto-dovere di coltivare la terra e di civilizzarla (“lavorarla”); d’altra parte, la Terra va anche preservata (“custodita”) e non condotta alla distruzione. Dire quindi che l’uomo non deve “giocare a essere Dio” è improprio: primo, perché i ricercatori manipolano l’esistente, non creano dal nulla; secondo, perché l’uomo ha il dovere di “darsi da fare”. D’altra parte, non ogni intervento nella natura è permesso. La sperimentazione non può ledere i fondamentali diritti dell’uomo. Un organismo semi-sintetico come quello di Venter non potrebbe certo essere utilizzato sull’uomo, se non secondo le procedure già in atto per i farmaci sperimentali e le terapie innovative. Anzi, maggiori precauzioni e cautele dovrebbero essere prese, date le incognite che ogni nuova ricerca può avere. Inoltre, se sussiste un rischio per l’umanità e per l’ambiente, la ricerca va senz’altro regolamentata. Un uso improprio è in effetti possibile. Ma del resto, questo rischio esiste anche con ricerche che riguardano organismi del tutto naturali (si ricordi il caso di alcuni anni fa quando si temevano attacchi terroristici con il batterio dell’antrace, o carbonchio). Non è quindi una questione ideologica; il punto è invece valutare bene l’eventuale pericolosità, e nel caso regolamentare la ricerca prevenendo la possibilità di una diffusione incontrollata delle cellule “sintetiche” nell’ambiente, sia involontaria che intenzionale. Precauzioni in tal senso sono state effettivamente prese dal gruppo di Venter.

Gianfranco Di Segni, Collegio Rabbinico Italiano, Istituto di Biologia Cellulare – CNR