L’ebreo Giorgione

Giorgione ebreo? O perlomeno, se non di stirpe ebraica lui stesso, talmente vicino all’ebraismo da conoscerne lingua, cultura e studi, le cui tracce, opportunamente dissimulate, si troverebbero quasi dappertutto nei suoi meravigliosi ed ermetici dipinti? Una grande mostra, aperta a Padova fino al 16 gennaio, porta nuova linfa a questa tesi già tradizionale, sostenuta in passato da uno dei massimi esperti e studiosi di Giorgione, Enrico Guidoni, e oggi ripresa con convinzione dal curatore della rassegna Ugo Soragni. Una convinzione suffragata dalle relazioni e amicizie padovane dell’artista di Castelfranco, che la mostra indaga con speciale attenzione e metodologia innovativa, volta cioè non tanto a ricercare i “maestri” di Giorgione quanto a ricostruirne gli interessi, gli incontri e, genericamente, la cultura. E, a questo riguardo, la scoperta più importante che emerge dai nuovi studi è quella di un misterioso, giovane amico di Giorgione, fine erudito, ispiratore, pittore e dotato collaboratore delle prime

Giorgione ebreo? O perlomeno, se non di stirpe ebraica lui stesso, talmente vicino all’ebraismo da conoscerne lingua, cultura e studi, le cui tracce, opportunamente dissimulate, si troverebbero quasi dappertutto nei suoi meravigliosi ed ermetici dipinti? Una grande mostra, aperta a Padova fino al 16 gennaio, porta nuova linfa a questa tesi già tradizionale, sostenuta in passato da uno dei massimi esperti e studiosi di Giorgione, Enrico Guidoni, e oggi ripresa con convinzione dal curatore della rassegna Ugo Soragni. Una convinzione suffragata dalle relazioni e amicizie padovane dell’artista di Castelfranco, che la mostra indaga con speciale attenzione e metodologia innovativa, volta cioè non tanto a ricercare i “maestri” di Giorgione quanto a ricostruirne gli interessi, gli incontri e, genericamente, la cultura. E, a questo riguardo, la scoperta più importante che emerge dai nuovi studi è quella di un misterioso, giovane amico di Giorgione, fine erudito, ispiratore, pittore e dotato collaboratore delle prime  imprese decorative affidate al maestro di Castelfranco. Il suo nome è Giulio Campagnola (1480/82-1516/17), figlio, naturale o adottivo, di Girolamo Campagnola, stimato uomo di legge padovano, e di un’ebrea tedesca da cui avrebbe appreso l’ebraico e un legame forte col proprio popolo (benché con ogni probabilità fosse stato battezzato), tanto da raffigurarsi anni dopo (nel 1506) nell’affresco che rappresenta lo Sposalizio della Vergine nella Scuola del Carmine di Padova, biondissimo, massiccio ed elegante ma “mezzo ebreo”, contraddistinto cioè da un vistoso mezzo disco arancione bordato di giallo (il contrassegno obbligatorio a quell’epoca) che fa bella mostra di sé sotto al mantello bordato di ermellino. Campagnola, che aveva completato la sua formazione a Ferrara a fianco di Andrea Mantegna e Pietro Bembo ed era considerato quasi un ragazzo prodigio, avrebbe intrattenuto con Giorgione, poco più vecchio di lui (nato nel 1478 e morto nel 1510) un legame strettissimo, di natura intellettuale e personale, aprendogli le porte dei circoli intellettuali veneziani e iniziandolo alla filosofia

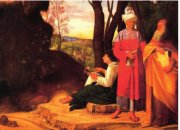

imprese decorative affidate al maestro di Castelfranco. Il suo nome è Giulio Campagnola (1480/82-1516/17), figlio, naturale o adottivo, di Girolamo Campagnola, stimato uomo di legge padovano, e di un’ebrea tedesca da cui avrebbe appreso l’ebraico e un legame forte col proprio popolo (benché con ogni probabilità fosse stato battezzato), tanto da raffigurarsi anni dopo (nel 1506) nell’affresco che rappresenta lo Sposalizio della Vergine nella Scuola del Carmine di Padova, biondissimo, massiccio ed elegante ma “mezzo ebreo”, contraddistinto cioè da un vistoso mezzo disco arancione bordato di giallo (il contrassegno obbligatorio a quell’epoca) che fa bella mostra di sé sotto al mantello bordato di ermellino. Campagnola, che aveva completato la sua formazione a Ferrara a fianco di Andrea Mantegna e Pietro Bembo ed era considerato quasi un ragazzo prodigio, avrebbe intrattenuto con Giorgione, poco più vecchio di lui (nato nel 1478 e morto nel 1510) un legame strettissimo, di natura intellettuale e personale, aprendogli le porte dei circoli intellettuali veneziani e iniziandolo alla filosofia  naturale, al neoplatonismo, all’alchimia e alla Cabbala, in cui i due cercavano “una via di salvezza difficile nella complessa situazione storica del primo decennio del Cinquecento”, come scrive Franca Pellegrini in catalogo. Il riflesso di questa frequentazione è evidente nelle opere di Giorgione: a cominciare da quel Saturno in esilio (National Gallery, Londra – non esposto in mostra) in cui la critica riconosce la sua prima opera certa. Saturno, che anche Giulio Campagnola raffigurerà più tardi in una splendida incisione, perché un’interpretazione eterodossa del mito greco “lo vuole alla testa dell’ebraismo rifiorente nel suo segno”, sostiene la Pellegrini, “la figura di Saturno era solitamente collegata alla stirpe israelitica, sulla cui ammissione nel contesto sociale molto si discuteva all’epoca, in quanto entrambe defenestrate dai propri figli ed emarginate dalla relativa comunità”.

naturale, al neoplatonismo, all’alchimia e alla Cabbala, in cui i due cercavano “una via di salvezza difficile nella complessa situazione storica del primo decennio del Cinquecento”, come scrive Franca Pellegrini in catalogo. Il riflesso di questa frequentazione è evidente nelle opere di Giorgione: a cominciare da quel Saturno in esilio (National Gallery, Londra – non esposto in mostra) in cui la critica riconosce la sua prima opera certa. Saturno, che anche Giulio Campagnola raffigurerà più tardi in una splendida incisione, perché un’interpretazione eterodossa del mito greco “lo vuole alla testa dell’ebraismo rifiorente nel suo segno”, sostiene la Pellegrini, “la figura di Saturno era solitamente collegata alla stirpe israelitica, sulla cui ammissione nel contesto sociale molto si discuteva all’epoca, in quanto entrambe defenestrate dai propri figli ed emarginate dalla relativa comunità”.

Raccontando di questa divinità malinconica omaggiata da due giovani paggi e dilettata da libri, musica e animali simbolici che popolano una specie di misterioso giardino, Giorgione prende implicitamente posizione a favore dell’ebraismo e del neoplatonismo sincretico. Idee che potevano comportare anche non pochi rischi, date le recenti persecuzioni che avevano colpito le comunità della zona in relazione all’uccisione di Simone Unferdorben (San Simonino) nel 1475. il ricordo delle spietate persecuzioni messe in atto dal vescovo di Trento Johannes Hinderbach ai danni della comunità ebraica cittadina (accusata collettivamente dell’omicidio), delle torture e delle violente esecuzioni sommarie, doveva essere ancora ben vivo a trent’anni di distanza: specie a Padova, nella cui cattedrale erano pervenute alcune reliquie di Simonino e si istituivano processi per attestare l’autenticità dei miracoli attribuiti al bambino.

Raccontando di questa divinità malinconica omaggiata da due giovani paggi e dilettata da libri, musica e animali simbolici che popolano una specie di misterioso giardino, Giorgione prende implicitamente posizione a favore dell’ebraismo e del neoplatonismo sincretico. Idee che potevano comportare anche non pochi rischi, date le recenti persecuzioni che avevano colpito le comunità della zona in relazione all’uccisione di Simone Unferdorben (San Simonino) nel 1475. il ricordo delle spietate persecuzioni messe in atto dal vescovo di Trento Johannes Hinderbach ai danni della comunità ebraica cittadina (accusata collettivamente dell’omicidio), delle torture e delle violente esecuzioni sommarie, doveva essere ancora ben vivo a trent’anni di distanza: specie a Padova, nella cui cattedrale erano pervenute alcune reliquie di Simonino e si istituivano processi per attestare l’autenticità dei miracoli attribuiti al bambino.

Giorgione, che frequentava Padova, secondo Ugo Soragno si sentiva toccato da tanto odio al punto da  avvertire forse una “possibile identificazione spirituale” con Israele Meyer, miniatore e rilegatore di codici originario di Brandeburgo, giustiziato nel gennaio 1476 per aver cercato di avvelenare, così si dice, Hinderbach, con il realgar, una sostanza rossa usata comunemente dai pittori.

avvertire forse una “possibile identificazione spirituale” con Israele Meyer, miniatore e rilegatore di codici originario di Brandeburgo, giustiziato nel gennaio 1476 per aver cercato di avvelenare, così si dice, Hinderbach, con il realgar, una sostanza rossa usata comunemente dai pittori.

In questo clima di antisemitismo diffuso e latente c’è però da segnalare anche la “nuova ondata di studi ebraici di cui Venezia, con la sua rinomata comunità, fu un centro importante, specie dopo la cacciata dalla Spagna nel 1492”, scrive Giulio Peruzzi in catalogo.

Non a caso nel 1507 a Venezia arrivò anche Leone l’Ebreo (in realtà Jehuda Abrabanel, nato a Lisbona nel 1460 e morto a Napoli intorno al 1530), autore di quei Dialoghi d’Amore d’ispirazione neoplatonica che, pubblicati postumi nel 1535, ebbero un’immensa fortuna nella seconda metà del Cinquecento.

Forse Giorgione lo conobbe negli anni in cui dipingeva il suo ermetico capolavoro, La Tempesta ispirata secondo Calvesi, proprio a un passo dei Dialoghi. Comunque l’artista scomparve poco dopo, nel 1510, probabilmente contagiato dalla peste che aveva infierito in terraferma e in laguna in quegli anni.

La sua morte sarebbe stata rappresentata dal suo migliore allievo, Tiziano Vecellio, nell’affresco della Scuola del Santo, il Miracolo del piede risanato. “Sotto queste sembianze… Tiziano rappresenta quasi certamente la morte di Giorgione, ritraendo l’artista agonizzante …davanti all’ufficiale sanitario… circondato da amici e colleghi”. Fra cui spicca la chioma biondissima e la massiccia corporatura di Giulio Campagnola.

Martina Corgnati, Pagine Ebraiche, gennaio 2011

(Martina Corgnati è docente di Storia dell’arte all’Accademica Albertina di Torino)