Richard von Weizsäcker (1920-2015)

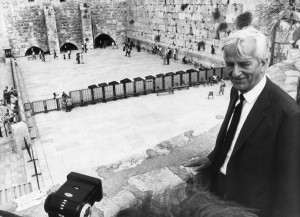

“Cercare di dimenticare rende l’esilio più lungo; il segreto della redenzione risiede nella memoria”. Nel 1985, a quarant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, l’allora presidente della Germania dell’Ovest Richard von Weizsäcker richiamò i tedeschi alle proprie responsabilità. Dagli scranni del parlamento di Bonn (allora Capitale di una nazione divisa), Weizsäcker ribadì ai propri concittadini come fosse impossibile cancellare gli anni del nazismo, la cui caduta definì una “liberazione”. “Nessuno si aspetta che i giovani tedeschi portino l’abito da penitenti semplicemente perché tedeschi. Ma chi li ha preceduti ha lasciato loro un’eredità pesante. Tutti noi, colpevoli o no, giovani o vecchi, dobbiamo accettare il passato. […] Chi chiude gli occhi al passato è cieco al futuro. Chi non ricorda la disumanità è esposto a nuovi rischi di contagio”. E poi il richiamo alla memoria come redenzione, una citazione chiara del Baal Shem Tov (fondatore del Chassidismo) e di quella scritta che compare allo Yad Vashem di Gerusalemme: “L’oblio porta all’esilio, nella memoria è il segreto della redenzione”. Proprio nel 1985 Richard von Weizsäcker, scomparso ieri all’età di 94 anni, diventerà il primo capo di Stato tedesco a visitare Israele (nell’immagine, la visita a Gerusalemme). Sarà anche il primo presidente della Germania riunificata, una volta caduto il Muro di Berlino, e sotto di lui la Comunità ebraica tedesca tornerà a diventare parte integrante della società tedesca, rifiorendo dopo la tragedia della Shoah.

“Cercare di dimenticare rende l’esilio più lungo; il segreto della redenzione risiede nella memoria”. Nel 1985, a quarant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, l’allora presidente della Germania dell’Ovest Richard von Weizsäcker richiamò i tedeschi alle proprie responsabilità. Dagli scranni del parlamento di Bonn (allora Capitale di una nazione divisa), Weizsäcker ribadì ai propri concittadini come fosse impossibile cancellare gli anni del nazismo, la cui caduta definì una “liberazione”. “Nessuno si aspetta che i giovani tedeschi portino l’abito da penitenti semplicemente perché tedeschi. Ma chi li ha preceduti ha lasciato loro un’eredità pesante. Tutti noi, colpevoli o no, giovani o vecchi, dobbiamo accettare il passato. […] Chi chiude gli occhi al passato è cieco al futuro. Chi non ricorda la disumanità è esposto a nuovi rischi di contagio”. E poi il richiamo alla memoria come redenzione, una citazione chiara del Baal Shem Tov (fondatore del Chassidismo) e di quella scritta che compare allo Yad Vashem di Gerusalemme: “L’oblio porta all’esilio, nella memoria è il segreto della redenzione”. Proprio nel 1985 Richard von Weizsäcker, scomparso ieri all’età di 94 anni, diventerà il primo capo di Stato tedesco a visitare Israele (nell’immagine, la visita a Gerusalemme). Sarà anche il primo presidente della Germania riunificata, una volta caduto il Muro di Berlino, e sotto di lui la Comunità ebraica tedesca tornerà a diventare parte integrante della società tedesca, rifiorendo dopo la tragedia della Shoah.

Nato nel 1920 in una delle famiglie della élite tedesca, passerà parte dell’infanzia a girare l’Europa al seguito del padre, diplomatico di alto rango del governo tedesco. Svizzera, Belgio, Francia, e in ultimo Inghilterra, i paesi in cui costruisce la sua formazione ma allo scoppio della guerra viene richiamato in patria per servire nell’esercito. A 19 anni partecipa all’invasione nazista della Polonia: con lui anche il fratello maggiore, che verrà ferito a morte nel corso dell’operazione. Sul finire della guerra, nel corso della quale avanzerà di grado e verrà ferito diverse volte, il suo reggimento viene sciolto: diversi suoi superiori avevano preso parte al tentativo, poi fallito, di uccidere Hitler.

Al termine della guerra, inizia a studiare legge per poi sospendere la carriera universitaria e cercare di aiutare il padre a Norimberga: quest’ultimo infatti è tra gli imputati del celebre processo legato ai crimini nazisti. La Corte lo condannerà a sette anni di prigione ma uscirà dopo 18 mesi sotto amnistia. Nel mentre, studiando le carte processuali, al figlio si svelano tutti gli orrori perpetrati dai nazisti nel corso del decennio del Terzo Reich ma continuerà a sostenere che il padre, che per un periodo fu segretario di Stato di Hitler, non era al corrente di nulla. Nel suo libro Chutzpah, l’avvocato statunitense Alan Dershowitz sostiene che, nonostante i tentativi di Richard von Weizsäcker di ripulire il nome di famiglia, a Norimberga emersero con chiarezza le responsabilità paterne (l’accusa nella sua requisitoria affermò che “lavorò assieme ai macellai”). Nel periodo tra il 1943 e il 1945 Ernst von Weizsäcker ricoprì la carica di ambasciatore presso la Santa Sede e fu protagonista di un colloquio con il segretario di Stato vaticano cardinale Luigi Maglione in relazione alla razzia degli ebrei romani del 16 ottobre 1943. Un colloquio richiesto dallo stesso Maglione per protestare contro il rastrellamento e così descritto dalla storica Liliana Picciotto: “La debolezza e l’inanità dell’intervento del Cardinale Maglione, rimasto allo stadio di un colloquio privato da tenere riservato, senza neppure assumere la forma di una Nota di protesta diplomatica, ma ‘in nome dell’umanità e della carità cristiana’ e facendo leva sul ‘cuore tenero e buono’ di Weizsäcker, emergono chiare. Si ha come l’impressione che l’intervento di Maglione, tanto timido quanto rassegnato, fosse stato fatto per una specie di dovere d’ufficio, ma senza il reale impegno che la situazione avrebbe richiesto”. Weizsäcker era dunque, nel caso italiano, pienamente consapevole delle deportazioni degli ebrei ma la condanna per crimini di guerra, stando alla sentenza del tribunale di Norimberga, furono legate alle deportazioni degli ebrei francesi.

In ogni caso a quarant’anni dalla tragedia della guerra e della Shoah, l’8 maggio del 1985 risuonò in modo chiaro il richiamo del presidente von Weizsäcker ai tedeschi a riconoscere le proprie responsabilità. “Definire l’8 maggio (ovvero la caduta del nazismo) come il giorno della liberazione fu un passo chiaro e necessario e fu importante per l’immagine che la Germania voleva avere di se stessa”, ha dichiarato la cancelliera Angela Merkel, definendo la morte di von Weizsäcker “una grave perdita”. Sarà lui uno dei simboli della Germania unita e, come accennato, il periodo della sua presidenza coinciderà con la rinascita della Comunità ebraica tedesca, cresciuta enormemente con la caduta del Muro grazie al significativo numero di arrivi di ebrei dall’Est del paese e dell’Europa orientale )(attorno alle 200mila persone). E con la riunificazione delle due Germanie, von Weizsäcker ribadirà nel 1990, in un discorso diretto al mondo ebraico e a Israele, l’impegno di tutto il popolo tedesco a non dimenticare la Shoah. “Qualcosa di terribile è stato fatto in nome dei tedeschi – affermerà il presidente – il più grave e terribile crimine mai commesso, l’Olocausto. La sua memoria vive con noi come parte della nostra speranza per il futuro. E spero che il nostro obbligo rispetto al passato e questa aspirazione di pace vengano percepiti in Israele”.

Daniel Reichel

(1 febbraio 2015)