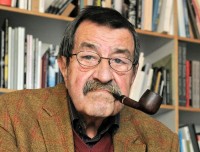

Günter Grass (1927-2015)

Per alcuni Günter Grass rappresenta “la voce della coscienza tedesca”. Per altri era l’intellettuale dal dito puntato, ma solo contro gli altri. Indubbiamente la sua impronta rimarrà indelebile nella storia culturale del Novecento. Scomparso ieri all’età di 87 anni, Grass, premio Nobel per la Letteratura, è stato un “interprete estremo, testimone e narratore controverso dei traumi della Germania, delle sue contraddizioni e rimozioni”, come scrive Gian Enrico Rusconi su La Stampa. Nel dopoguerra la sua instancabile denuncia rispetto al tentativo dei suoi concittadini di cancellare le proprie responsabilità rispetto al nazismo, lo fece diventare un simbolo positivo della Germania post-bellica, il suo “Tamburo di latta” scosse le coscienze tedesche e fu l’opera che gli permise di raggiungere il Nobel per la Letteratura (1999).

Per alcuni Günter Grass rappresenta “la voce della coscienza tedesca”. Per altri era l’intellettuale dal dito puntato, ma solo contro gli altri. Indubbiamente la sua impronta rimarrà indelebile nella storia culturale del Novecento. Scomparso ieri all’età di 87 anni, Grass, premio Nobel per la Letteratura, è stato un “interprete estremo, testimone e narratore controverso dei traumi della Germania, delle sue contraddizioni e rimozioni”, come scrive Gian Enrico Rusconi su La Stampa. Nel dopoguerra la sua instancabile denuncia rispetto al tentativo dei suoi concittadini di cancellare le proprie responsabilità rispetto al nazismo, lo fece diventare un simbolo positivo della Germania post-bellica, il suo “Tamburo di latta” scosse le coscienze tedesche e fu l’opera che gli permise di raggiungere il Nobel per la Letteratura (1999).

Antimilitarista, progressista, consigliere di alcuni dei politici socialdemocratici più influenti di Germania, Grass rivelò solo in un secondo tempo che il dito puntato contro i suoi concittadini per le responsabilità naziste, era rivolto anche contro se stesso: anche lui, come racconterà solo nel 2006, aveva un passato di cui vergognarsi e che decise per questo di nascondere. A 17 anni, infatti, si era arruolato nelle SS Waffen naziste, fatto tenuto nascosto per 60 anni. Questa rivelazione tardiva portò molti dei suoi critici a definirlo un’ipocrita e così lo ricorda impietosamente Liam Hoare sul Forward, giornale ebraico americano, scandagliando tutti i passi falsi compiuti da Grass nell’arco della sua vita. Il più grande di questi, almeno per il pubblico ebraico e israeliano, è stato il poema “Quello che deve essere detto” pubblicato nel 2012, in cui lo scrittore tedesco sosteneva che Israele, e il fatto che il paese fosse dotato di un’arma nucleare, costituisse il vero pericolo per il mondo e non l’Iran allora guidata da Ahmedinajad, che da Teheran a più riprese minacciò di voler distruggere lo Stato ebraico. “Non sono parole antisemite ma patetiche”, lo liquidò allora Tom Segev, autorevole storico israeliano che l’anno precedente aveva intervistato lo stesso Grass nella sua casa di Lubecca. Qui Segev chiese conto della rivelazione sul passato nelle SS dello scrittore, racchiuse nel libro Sbucciando le cipolle, il quale affermò: “nel complesso, la storia centrale del libro, non è solo mia, ma appartiene a tutta la Germania. Come è potuto accadere che un paese illuminato come la Germania si sia fatto spingere nel nazismo? Questa domanda mi ha tenuto occupato sin da ‘Il tamburo di latta,’ il mio primo libro. La storia mostra anche che non possiamo mai sapere come la vita di una persona si svolgerà; non vi è alcuna garanzia che una persona farà ciò che è giusto e rifugga ciò che non è giusto”, riferendosi in particolare a se stesso.

E il capitolo del rapporto con Israele sembra essere un esempio delle contraddizioni insite nella figura di Günter Grass; contraddizioni umane e a volte profondamente tragiche raccontate in libri che hanno in ogni caso segnato un epoca, in particolare il Tamburo di latta, che secondo Claudio Magris è un’opera che ha segnato una “strada da riprendere e ripercorre”.

Daniel Reichel

(14 aprile 2015)