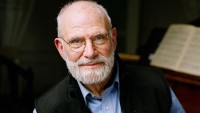

Oliver Sacks e l’identità ebraica

In Italia i conti non tornano

Oliver Sacks e lo Shabbat; le ultime parole del celebre neurologo dedicate al valore del sabato ebraico sono rimbalzate su numerose testate giornalistiche, compresi i nostri notiziari, prendendo come testo di riferimento la versione in traduzione pubblicata da un quotidiano nazionale. Ponendo a confronto il testo offerto ai lettori italiani con la versione originale apparsa sul New York Times, si incorre però in alcune mancanze: diversi sono infatti i tagli apportati a causa dei quali non compaiono le descrizioni dettagliate che Sacks offre sui suoi Shabbat trascorsi in famiglia da bambino e l’affresco che fa sulla comunità ebraica di appartenenza, quella di Cricklewood. Paragrafi nei quali rievocava piatti tipici, rituali come l’accensione delle candele e momenti di condivisione impressi nella memoria e sui quali indugiava con particolare attenzione.

Oliver Sacks e lo Shabbat; le ultime parole del celebre neurologo dedicate al valore del sabato ebraico sono rimbalzate su numerose testate giornalistiche, compresi i nostri notiziari, prendendo come testo di riferimento la versione in traduzione pubblicata da un quotidiano nazionale. Ponendo a confronto il testo offerto ai lettori italiani con la versione originale apparsa sul New York Times, si incorre però in alcune mancanze: diversi sono infatti i tagli apportati a causa dei quali non compaiono le descrizioni dettagliate che Sacks offre sui suoi Shabbat trascorsi in famiglia da bambino e l’affresco che fa sulla comunità ebraica di appartenenza, quella di Cricklewood. Paragrafi nei quali rievocava piatti tipici, rituali come l’accensione delle candele e momenti di condivisione impressi nella memoria e sui quali indugiava con particolare attenzione.

La versione italiana del testo ha optato inoltre per un titolo ad effetto (“Lo Shabbat in cui dissi a mio padre: ‘Sono gay’”) che mescola i piani del discorso: nella versione originale Sacks infatti non dichiarava espressamente di aver fatto outing con la sua famiglia durante il giorno di Shabbat ma specificava semplicemente la sua età: “Sono diventato gradualmente indifferente alle credenze e ai rituali dei miei genitori anche se non c’è stata una vera e propria rottura fino ai miei 18 anni. Fu allora che mio padre indagando sui miei sentimenti sessuali mi spinse ad ammettere che mi piacevano i ragazzi”.

Per quanto riguarda le parti mancanti, nell’originale Sacks raccontava il momento nel quale i suoi genitori, entrambi medici, si preparavano ad accogliere lo Shabbat: “Durante il mezzogiorno di venerdì, mia madre si liberava della sua identità di chirurgo e si dedicava alla preparazione del gefilte fish e altre specialità per Shabbat. E poco prima dell’arrivo della sera avrebbe acceso le candele rituali, coprendo con le mani le fiamme e mormorando una preghiera. Ci saremmo poi messi i vestiti puliti e freschi dello Shabbat e ci saremmo riuniti per il primo pasto dello Shabbat, quello serale. Mio padre poi avrebbe levato la sua coppa d’argento di vino, intonato le preghiere e il Kiddush e dopo aver mangiato ci avrebbe trascinati a cantare il ringraziamento per il pasto”.

Sul New York Times il neurologo dà una vivida immagine della comunità ebraica di Cricklewood, a Londra, nella quale ha trascorso la sua infanzia: “Durante i sabato mattina, i miei tre fratelli e io seguivamo i nostri genitori alla sinagoga di Cricklewood a Walm Lane, un grande tempio costruito negli anni’30 per accogliere parte degli ebrei che si erano trasferiti dall’area di East End. Il tempio era sempre pieno durante la mia infanzia e tutti noi avevamo i posti assegnati: gli uomini giù, le donne – mia madre, zie varie e cugine – su, a volte andavo da loro durante la funzione, essendo ancora un bambino. Non capivo l’ebraico del libro delle preghiere ma amavo il suono, specialmente quello delle antiche preghiere medievali, cantate magnificamente dal nostro hazan”, momenti strappati dalla quotidianità della vita ebraica piena di rituali condivisi e abitudini settimanali.

Lo Shabbat dell’infanzia prosegue poi così: “Tutti noi ci incontravamo e mescolavamo fuori dalla sinagoga dopo la funzione – e di solito saremmo andati a piedi verso la casa di Auntie Florrie, la zietta Florrie con i suoi tre bambini per dire il Kiddush, accompagnato da vino dolce rosso e torte al miele in quantità necessaria per stimolare l’appetito per pranzo”. Un pranzo consumato freddo con l’intramontabile presenza del gefilte fish ashkenazita e le inglesi barbabietole in gelatina.

La traduzione italiana taglia inoltre un riferimento fatto da Sacks riguardo l’avvento della guerra: “La Seconda guerra mondiale – scriveva – decimò la comunità ebraica di Cricklewood e l’intera comunità ebraica inglese perse migliaia di persone negli anni del dopoguerra. Molti ebrei, inclusi i miei cugini, emigrarono in Israele, altri andarono in Australia, Canada o negli Stati Uniti, mio fratello più grande, Marcus, si trasferì in Australia nel 1950. Molti di quelli che rimasero si assimilarono o scelsero di attenuare il proprio livello di osservanza. La nostra sinagoga, che era piena all’inverosimile quando ero bambino, si svuotò sempre più”.

Nel testo di Oliver Sacks ricopre un ruolo fondamentale infine la figura del cugino Robert John Aumann, israeliano, premio Nobel per l’economia nel 2005 ed ebreo ortodosso. Sarà proprio Aumann, infatti, a far riconciliare Sacks con l’ebraismo, nonostante la rottura in seguito al suo outing. E sarà Aumann a fargli ritrovare il valore perduto dello Shabbat attraverso il quale il neurologo ha deciso di dare il proprio addio al mondo. Nella versione originale, spiccano delle frasi al riguardo non riportate nella traduzione italiana come il particolare della mezuza regalatagli dal cugino: “Insistette nel dirmi che dovevo avere una mezuza alla mia porta e me ne portò una da Israele. ‘So che non credi – disse – ma credo dovresti comunque averne una’ E io non protestai”, o anche una definizione che Aumann dà dello Shabbat: “Non è una questione che riguarda il miglioramento della società, ma il miglioramento della qualità della nostra vita”. E fu lo stesso Aumann a rivelare schiettamente a Sacks che se la premiazione del Nobel fosse coincisa con Shabbat avrebbe rinunciato a presenziare.

r.s. twitter @rsilveramoked

(31 agosto 2015)