ORIZZONTI La Scuola di Francoforte, i totalitarismi e la politica del XXI secolo

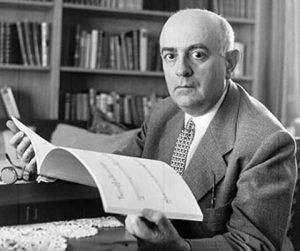

Il rischio per gli Stati Uniti di scivolare negli autoritarismi era stato previsto già decenni fa dalla Scuola di Francoforte. A sostenerlo, tra gli altri, Alex Ross, firma del New Yorker. L’articolo riprende lo studio promosso dall’American Jewish Committee di Max Horkheimer e Theodor W. Adorno “La personalità autoritaria”, che nel 1950 descriveva il profilo psicologico e sociologico dell’“individuo potenzialmente fascista”. Per individuare questa personalità dalle tendenze antidemocratiche, gli studiosi procedettero analizzando diversi fattori, iniziando dalla “scala di antisemitismo”: ovvero, si legge nell’indagine, rintracciare “opinioni stereotipe negative descriventi gli ebrei come pericolosi, immorali, categorialmente diversi dai non-ebrei e ad atteggiamenti ostili incitanti a varie forme di restrizione, esclusione, soppressione come mezzi per risolvere il ‘problema ebraico’”.

Il rischio per gli Stati Uniti di scivolare negli autoritarismi era stato previsto già decenni fa dalla Scuola di Francoforte. A sostenerlo, tra gli altri, Alex Ross, firma del New Yorker. L’articolo riprende lo studio promosso dall’American Jewish Committee di Max Horkheimer e Theodor W. Adorno “La personalità autoritaria”, che nel 1950 descriveva il profilo psicologico e sociologico dell’“individuo potenzialmente fascista”. Per individuare questa personalità dalle tendenze antidemocratiche, gli studiosi procedettero analizzando diversi fattori, iniziando dalla “scala di antisemitismo”: ovvero, si legge nell’indagine, rintracciare “opinioni stereotipe negative descriventi gli ebrei come pericolosi, immorali, categorialmente diversi dai non-ebrei e ad atteggiamenti ostili incitanti a varie forme di restrizione, esclusione, soppressione come mezzi per risolvere il ‘problema ebraico’”.

Adorno e colleghi poi proposero una scala che doveva essere una sintesi delle altre prese in esame, ovvero la Scala di fascismo potenziale. Attraverso questa furono individuate alcune caratteristiche, tra cui: il convenzionalismo, inteso come adesione rigida ai valori della classe media; sottomissione all’autorità, ovvero proiezione in contesto più ampio della sottomissione al padre; aggressività autoritaria, che implicava la condanna di chi rifiuta i valori convenzionali; la superstizione e stereotipia, pensare in categorie rigide e credenza nel destino dell’individuo; l’identificazione con le figure di potere e divisione in forte-debole; credere che eventi pericolosi accadano nel mondo (“Le nostre vite sono governate da complotti tramati in segreto dagli uomini politici”).

I test fatti dall’indagine però, scrive Ann Taub su Vox, non diedero risultati accurati. Segnarono un importante inizio per gli studi sull’autoritarismo, spiega Taub, ma non arrivarono a provare l’esistenza di una personalità precisa “potenzialmente fascista”. Così, la connessione tracciata da alcuni nel chiamare in causa il fenomeno Trump in riferimento alla Scuola di Francoforte, rischia di essere una semplificazione del fenomeno dell’elezione del neo-presidente degli Stati Uniti, che nell’ampio articolo di Taub viene comunque ricollegato all’autoritarismo. La giornalista chiama in causa un altro studio, The Authoritarian Dynamic di Karen Stenner pubblicato nel 2015. “Secondo la teoria di Stenner – spiega Taub – c’è un certo sottoinsieme di persone che detengono tendenze autoritarie latenti. Queste tendenze possono essere ‘attivate’ dalla percezione di minacce fisiche o da cambiamenti sociali destabilizzanti, che portano gli individui a desiderare politiche e leader che si possono definire colloquialmente autoritari”.

Anche Peter Gordon, storico di Harvard, è intervenuto sulla questione Trump-Adorno. Secondo lo storico, “il trumpismo, se così possiamo chiamarlo, è molto più di Donald Trump, e forse è anche meno di quello spettro del ‘fascismo’ più volte evocato con ansia dai suoi critici politici”. Per Gordon, il trumpismo non è legato a una personalità specifica, che può essere distinta dal resto della società (come inteso dallo studio “La personalità autoritaria”) e non può essere identificato solo con la frangia di destra del Partito Repubblicano (tanto che lo storico invita la sinistra a non congratularsi con se stessa per non essere responsabile della nascita del fenomeno). Ma è il sintomo di un contesto culturale. “La misoginia (di Trump), il suo razzismo, le osservazioni demagogiche sui musulmani semplicemente ricapitolano un repertorio di comportamenti stereotipati che hanno a lungo caratterizzato il discorso pubblico americano. È troppo facile – prosegue Gordon – condannarlo come eccezionale, parlare dell’eccezionale ‘volgarità’ di Trump quando in realtà non è eccezionale per tutti: si tratta di un sintomo di una cultura che ha ceduto all’egoismo di tipologie comuni”. Ancora. Lo storico afferma che Trump non può essere identificato come un fascista ma la conseguenza politica di quella che Adorno definiva “industria culturale”: la fabbricazione del consenso attraverso la mercificazione della politica con i politici esaminati meno per le loro proposte e più per il “marchio” che rappresentano. In questo caso, il marchio Trump. Ma viene da chiedersi se questi processi non coinvolgano altri politici, anche con idee progressiste.

Daniel Reichel