melamed, storia – Archeologia per Gerusalemme

“Quante ore ho a disposizione?”. Lo chiede scherzosamente, Dan Bahat, ma è un problema non da poco, quando a parlare di Gerusalemme è un archeologo di fama internazionale come lui, che studia da 55 anni i 970 metri quadrati dentro i quali sono racchiusi il Monte del Tempio, il Muro del Pianto, la Basilica del Santo Sepolcro, la Cupola della Roccia e la Moschea al-Aqsa.

Bahat è stato invitato dal Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah a raccontare, nel suo garbato e ironico italiano da autodidatta (lui che conosce pure i geroglifici), come vivevano gli ebrei a Gerusalemme prima che i Romani, nel 70 d.C., distruggessero il Tempio e li conducessero a Roma come schiavi.

Una vicenda che, come ha spiegato Simonetta Della Seta, Direttrice del Meis, “è propedeutica all’inizio dell’epopea degli ebrei giunti in Italia senza punti di riferimento, casa, averi, ma con il retaggio del Tempio, di una cultura e di un immaginario che trasferirono con sé a Otranto, Siracusa, Roma, Ferrara, Venezia e in tante altre realtà. E delle origini dell’Italia ebraica tratterà la grande mostra che inauguriamo in dicembre, con ricostruzioni, immagini e documenti basati anche sui libri – su tutti l’Atlante di Gerusalemme, caposaldo della letteratura di genere – e gli scavi di Bahat”.

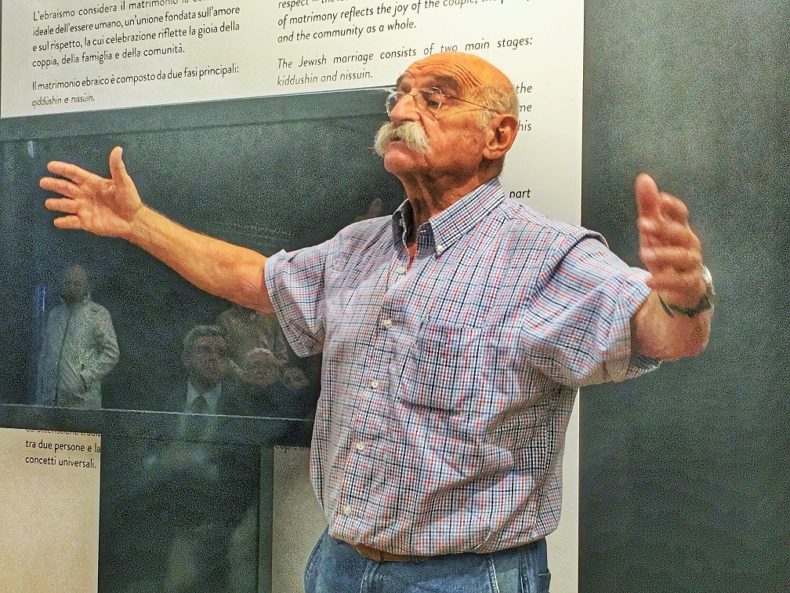

La narrazione di questo signore dai folti baffi, in maniche di camicia a quadretti, scarpe comode e zainetto, il volto segnato dalle rughe di 78 anni spesi perlopiù sotto il sole d’Israele con pala e piccone, coinvolge il pubblico del Meis in un percorso prima a volo d’uccello e poi sempre più in profondità, fin nelle fondamenta di Gerusalemme.

Attento com’è – per natura e per deformazione professionale – a cogliere il minimo indizio e a riportare alla luce le tracce, a Bahat non sfugge che la data della sua conferenza (2 maggio) coincide significativamente con il sessantanovesimo compleanno di Israele e con il ‘no’ dell’Italia alla nuova risoluzione anti-israeliana dell’Unesco: “Mi compiaccio della vostra presa di posizione. Del resto, non a caso, ‘I-Tal-Ya’ in ebraico significa ‘isola della rugiada divina’. Negare il legame tra gli ebrei e Gerusalemme è talmente assurdo che non varrebbe nemmeno la pena di discuterne. Dovrebbe essere vietato mettere mano alla storia e invece, purtroppo, l’Unesco è fortemente influenzata dai musulmani. Ma ora basta con la politica!”.

Più facile a dirsi che a farsi, quando c’è di mezzo Gerusalemme. Crocevia di tre religioni, qui anche l’archeologia diventa un campo di battaglia, una scienza controversa e scottante, minata dal revisionismo e dai predatori della memoria perduta. Comunque Bahat, cui si devono scoperte di portata epocale, quali il tunnel alla base del Kotel (il Muro Occidentale), con i resti del Primo e del Secondo Tempio, e numerosi rinvenimenti a Masada, non ha dubbi su come stiano le cose e lo ribadisce con forza, mentre illustra al pubblico le foto aeree della città, le stratificazioni accumulatesi nelle diverse epoche, le mappe delle ‘sorgenti di santità’: “Nel Talmud si dice che la Terra Santa è il paese di Israele e l’evidenza storica indica che Gerusalemme è sempre stata ebraica. Il Sancta Sanctorum corrisponde al punto in cui oggi sorge la cupola dorata e la santità di Gerusalemme comincia col monte Moriah, ora nascosto sotto la Spianata del Tempio. Secondo gli arabi, è qui che Muhammad arrivò in sella alla sua cavalla e ascese al settimo cielo, ma quella è solo una leggenda”.

Snocciolando date, nomi e fonti, Bahat ricompone un puzzle in cui trovano ordinatamente posto, tra gli altri, lo storico Giuseppe Flavio e la Bibbia, il monte Sion e Nabucodonosor, l’imperatore Adriano e la paranoia che spinse Erode a far erigere tre torri difensive nel proprio palazzo, il Santo Sepolcro e le cronache dei pellegrini, la piscina dell’imperatrice Siloe, dove avvenne la guarigione del cieco, i documenti crociati, Davide e Golia. “Gerusalemme è ognuna di queste cose e molte altre insieme, e la si può vivere alla ricerca di un’esperienza spirituale, ripercorrendo le orme di Gesù, oppure con un approccio scientifico, come quello dell’archeologia. Che è serva della storia, al servizio della verità, e mi dà la libertà di affermare che la chiesa del Santo Sepolcro è il vero luogo, il centro di tutto, e che non c’è motivo di dubitare della sua autenticità o di chiamarla diversamente, come invece – è l’ultima spallata del combattivo archeologo – vuole l’Unesco. Potrei essere d’accordo su un atto così scellerato solo se venissero cambiate anche tutte le traduzioni dell’Antico Testamento!”.

Daniela Modonesi

(5 maggio 2017)