Saggistica – Il disgusto dell’irrealtà

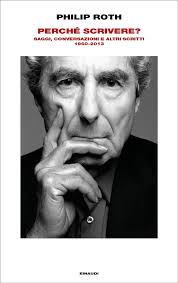

Philip Roth / PERCHÉ SCRIVERE? / Einaudi

Philip Roth / PERCHÉ SCRIVERE? / Einaudi

Le scritture critiche dei narratori sono sempre benvenute. Ci informano sui libri che hanno amato, sulle loro abitudini professionali, sulla loro vita, e talvolta ci permettono perfino una comprensione più sicura delle loro invenzioni. Ma c’è anche un altro elemento, una garanzia n narratore che scrive critica (su di sé e sugli altri) possiamo ragionevolmente considerarlo un bravo narratore. Il bravo narratore può anche non scrivere critica. Se la scrive, però, ci fornisce un indice con cui dirlo bravo narratore, ossia uno che considera le sue storie responsabili davanti alla comunità. Henry James, Marcel Proust, Virginia Woolf docent. Ma docet anche Philip Roth, scomparso il 22 maggio scorso, un secolo dopo i fasti del modernismo. il volume che raccoglie il suo corpus di scritti critici, Why Write?Collected Nonfiction 1960-2013, uscito nel 2017 come trecentesimo della Library of America, è ora pubblicato in italiano da Einaudi, per le cure di Norman Gobetti. Roth non è un teorico. Non ha neppure una forma prediletta. Lui si esprime con uguale facilità nel saggio autobiografico come in quello letterario, nell’autoesegesi come nell’intervista. I sistemi, le poetiche, i proclami non lo attirano. Nega che un romanziere abbia alcun potere politico o alcuna capacità di cambiare il mondo. Uno, secondo lui, scrive per far(si) leggere; e scrive per cambiare i modi tradizionali o convenzionali di scrivere, quelli su cui lui stesso si è formato. Cambiando la scrittura, farà cambiare anche i modi della lettura. Ciò, per un autore di romanzi, è già un gran bel risultato. Che parli di sé o di colleghi e amici, il Roth critico dimostra di non perseguire altro che la spiegazione della propria volontà. Qualunque analisi letteraria è di principio subordinata all’obiettivo principale dello “spiegarsi”. Un caso emblematico: la lettera con cui chiede ai redattori di Wikipedia di correggere certi gravi errori in voci che lo riguardano. Pronunciamenti su questioni di stile, di estetica e di etica professionale, o ricordi e aneddoti personali, o pareri sulla politica non mancano: la difesa di uno stile colloquiale ma ben piantato nella pagina, l’attrazione per il comico, la convinzione che il narrare porti in sé le ragioni del proprio essere di là da qualunque apparente spunto autobiografico, la volontà di riformare certi procedimenti consolidati; la celebrazione dei genitori, specie del padre, il terribile matrimonio, la solitudine della quotidiana applicazione alla macchina per scrivere, le ragioni che nel 2010 lo hanno indotto a smettere; il disprezzo per Bush Junior, l’ammirazione per Havel… Simili “dettagli” lo storico del genere romanzesco, però, dovrà trasceglierli qua e là, un po’ come su una spiaggia i frammenti di vetro tra i sassolini rivoltati dall’andirivieni dell’onda. Di fatto, qualunque lettore sarà costretto a determinare percorsi particolari, data l’eterogeneità – non priva di una certa ripetitività – dei contenuti e delle maniere che costituiscono il volume. Roth spiega non per rivelare segreti, non per narcisismo, non per capire meglio quel che ha compiuto, bensì per correggere le cattive interpretazioni di alcuni. La sua critica sgorga dalla medesima fonte da cui sgorga la sua narrativa: il disgusto della falsificazione; o, per dirla con una sua parola, dell’irrealtà. Se non possiamo cambiare il mondo con la nostra scrittura, certo possiamo tentare di rettificare le opinioni sbagliate di cui la nostra scrittura è resa bersaglio. Due accuse hanno accompagnato la sua carriera fin dagli inizi, ovvero dall’uscita del Lamento di Portnoy (1969), il quarto libro, ma quello che, grazie all’ossessiva presenza del sesso, gli ha procurato visibilità e ricchezza: l’antisemitismo e la misoginia. A queste accuse Roth controbatte ogni qual volta gli si offra l’occasione. Ebreo, anzi «ebreo di Newark», come non disdegna di essere definito, non ha mai pensato che degli ebrei si dovessero dare solo rappresentazioni pietose e apologetiche. Neppure le persecuzioni naziste autorizzerebbero un’idea di ebreo puramente vittimistica. Quanto alle donne, non ha mai trovato nella misoginia alcun motore per la scrittura. I suoi stessi maschi sono maschi falliti, manchevoli, confusi, nevrotici. Tutta la realtà che racconta è così, un disastro. Perché così è l’America dei suoi giorni, con i suoi ebrei e le sue donne. L’America: ecco il punto. Roth insiste sull’americanità del suo orizzonte. L’America è l’obiettivo, il punto di partenza, il materiale da costruzione. L’America e i suoi miti. L’America e le sue menzogne. L’America e i suoi eroismi impossibili. L’America e tutto il suo perbenismo. A chi gli domanda perché non ambienti qualche storia anche in Inghilterra, dove gli capita di trascorrere parecchi mesi all’anno, risponde: «Se non si conosce l’immaginario collettivo di un paese è difficile scrivere qualcosa che non sia una semplice descrizione dell’arredo, umano e no. […] la cosa peggiore è che qui non ho niente da odiare». Con tutto questo, le pagine di Perché scrivere? compongono un affresco di letture e di confronti che vanno al di là dell’oceano, fino all’Inghilterra, appunto, all’Irlanda, alla Francia e all’Europa orientale. Kafka, per esempio, compare con sorprendente frequenza, oltre che essere soggetto di un bellissimo disegno biografico. E così vengono richiamati Gustave Flaubert e Virginia Woolf. Parlando dello sforzo di vivere nei panni di personaggi molto diversi, Roth rievoca perfino il concetto di metamorfosi ovidiana. Un merito particolare hanno le interviste a stranieri, davvero preziose: l’italiano Primo Levi, il rumeno (poi israeliano) Aharon Appelfeld, i cechi Milan Kundera e Ivan Klima, il polacco Isaac Bashevis, e altri. Il colosso Roth lì si ridimensiona nei panni del più diligente lettore, pone domande piene di rispetto e di curiosità, che sono saggi in miniatura sull’ebraismo, sull’esilio, sulla storia dell’occidente. Ancor più carichi di affetto appaiono i ritratti di due ammirati connazionali, Bernard Malamud e Saul Bellow, tra le cose migliori del volume. Brilla la scena del Malamud malato, che gli dà da leggere qualche stento appunto dell’ultimo periodo e non ottiene da lui l’approvazione sperata. A parte la rivendicazione di verità personali, esce da tanti e tanto disparati materiali una filosofia rothiana? Ho già dichiarato che Roth non bada a giustificare il suo mestiere altrimenti che con il mestiere stesso. Eppure una filosofia c’è: una filosofia non tanto della scrittura quanto della lettura. Una filosofia morale. Noi dobbiamo leggere e dobbiamo leggere bene, perché, quando lo facciamo, tendiamo a farlo male. Lo scrittore Roth è il primo a dare il buon esempio, citando i suoi idoli, interpretandoli con scrupolo, perfino andandoli a interpellare di persona, quando ha l’occasione. Al tempo stesso ci fornisce, sparsa per queste oltre quattrocento pagine, un’ideale biblioteca di ottimi romanzi, americani e no, e l’esempio di una solitudine che sa trionfare sull’isolamento.

Nicola Gardini, Il Sole 24 Ore Domenica, 21 ottobre 2018