Milà ed emofilia

Il tragico episodio della morte di un bambino nigeriano a seguito di una operazione di circoncisione mal riuscita ha portato all’interessante articolo del vicepresidente dell’UCEI Giorgio Mortara che ha illustrato nel dettaglio le garanzie offerte ai piccoli ebrei neonati e alle loro famiglie. Ma ben prima dell’UCEI, nel II sec. E.V., i nostri maestri si preoccupavano della salute (e della sopravvivenza) dei piccoli da sottoporre alla milà. Un problema di difficile diagnosi e la cui causa appariva del tutto misteriosa colpiva alcuni piccoli appena sottoposti alla milà: un’emorragia irrefrenabile li portava alla morte. Si trattava di emofilia che, se conosciuta, avrebbe sconsigliato l’operazione. Ma la patologia era ignota e lo sarebbe rimasta ancora per altri 17 secoli. Soltanto nel 1803 un medico di Filadelfia, John Conrad Otto, descrisse una “disponibilità all’emorragia di certi individui” e ne comprese la natura ereditaria, che colpiva soltanto gli individui maschi. Non solo: i maestri del Talmud avevano anche compreso che l’origine era la madre e che anche le sue sorelle, quando fossero divenute madri avrebbero posto in pericolo i loro figli maschi se fossero stati sottoposti alla milà: per cui questi bambini ne erano esentatati. Viceversa un padre non portava responsabilità di questo malanno: se avesse avuto figli da un’altra donna, questi dovevano essere sottoposti a milà.

Il tragico episodio della morte di un bambino nigeriano a seguito di una operazione di circoncisione mal riuscita ha portato all’interessante articolo del vicepresidente dell’UCEI Giorgio Mortara che ha illustrato nel dettaglio le garanzie offerte ai piccoli ebrei neonati e alle loro famiglie. Ma ben prima dell’UCEI, nel II sec. E.V., i nostri maestri si preoccupavano della salute (e della sopravvivenza) dei piccoli da sottoporre alla milà. Un problema di difficile diagnosi e la cui causa appariva del tutto misteriosa colpiva alcuni piccoli appena sottoposti alla milà: un’emorragia irrefrenabile li portava alla morte. Si trattava di emofilia che, se conosciuta, avrebbe sconsigliato l’operazione. Ma la patologia era ignota e lo sarebbe rimasta ancora per altri 17 secoli. Soltanto nel 1803 un medico di Filadelfia, John Conrad Otto, descrisse una “disponibilità all’emorragia di certi individui” e ne comprese la natura ereditaria, che colpiva soltanto gli individui maschi. Non solo: i maestri del Talmud avevano anche compreso che l’origine era la madre e che anche le sue sorelle, quando fossero divenute madri avrebbero posto in pericolo i loro figli maschi se fossero stati sottoposti alla milà: per cui questi bambini ne erano esentatati. Viceversa un padre non portava responsabilità di questo malanno: se avesse avuto figli da un’altra donna, questi dovevano essere sottoposti a milà.

Nel Talmud e negli studi posteriori vi è un’incredibile messe di casi discussi dai maestri (di cui sono debitore a Rav Di Porto): qualche (rara) volta un rabbino esaminando la pelle (o meglio l’aspetto) di un bambino autorizzava la milà, malgrado la morte di fratellini nati in precedenza, ma nel complesso si attenevano a quanto avevano deciso Rav Yehudà Hanassì e Rabbi Shimon ben Gamliel. Il primo (estensore per iscritto della Mishnà) sosteneva che la morte di due figli era sufficiente per creare una chazakhà (cioè una supposizione con valore di fatto accertato) che rendeva vietato praticare la milà ai figli di quella donna, mentre per il secondo occorrevano tre decessi perché l’evento divenisse chazakha. Detto così, tutto l’insieme ha molto l’aspetto di stregoneria, invece la scoperta delle Leggi di Mendel (seconda metà dell’Ottocento) sull’ereditarietà dei caratteri, unitamente agli studi di Thomas Morgan sui cromosomi, nel primo decennio del Novecento, permisero di confermare e spiegare le prescrizioni dei Maestri, perché si scoprì che alcuni caratteri sono legati ai (cioè sono situati sui) cromosomi sessuali.

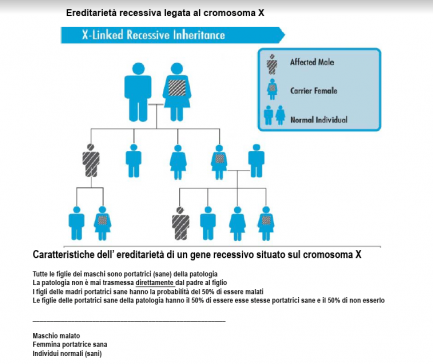

È forse il caso di fare qui un breve richiamo di citogenetica, di scolastica memoria: mentre tutti i 44 cromosomi somatici (cioè non legati all’espressione del sesso) sono costituiti da 22 coppie omologhe (cioè due cromosomi uguali tra di loro) la coppia di cromosomi che determina il sesso è diversa nei due sessi: nel maschio è costituita da due cromosomi differenti tra loro (X e Y) mentre nella femmina è costituita da due cromosomi uguali (X e X). Cosa succede per l’espressione dei caratteri ? Come aveva scoperto Mendel, se un carattere è recessivo (cioè ha una forza di espressione relativamente minore) ed è presente soltanto su un cromosoma, mentre sull’omologo è presente un carattere dominante (cioè ad espressione più forte) nell’ individuo vediamo soltanto il carattere dominante. Ma il gene recessivo non scompare e, come aveva rivelato Mendel, possiamo ritrovarlo intatto nelle generazioni successive, quando, per le leggi della probabilità individuate da Mendel stesso, si ritrova su entrambi i cromosomi omologhi. Così la sua espressione non viene più repressa dal gene dominante e diventa visibile. Anche il gene dell’emofilia segue queste leggi. È un gene recessivo ed è situato sul cromosoma (sessuale) X: esso resta invisibile quando c’è un gene dominante ad oscurarlo. Questa situazione può aver luogo  soltanto in una femmina, nella quale la presenza dell’ anomalia emofiliaca su uno soltanto dei cromosomi X non determina problemi patologici, perché l’altro cromosoma X, di provenienza dall’altro genitore è sufficiente per sopperire alle necessità di sostanze necessarie alla coagulazione del sangue. Nel maschio invece il cromosoma X è sempre uno soltanto ed è sempre di provenienza materna. L’”omologo” cromosoma Y (sempre e soltanto di provenienza paterna) è sostanzialmente “vuoto” cioè non porta geni, incluso un (provvidenziale) gene omologo sano che codifichi la coagulazione del sangue. Se l’unico gene presente è incapace di produrre gli enzimi necessari, (mancando un “omologo sano” dominante) la persona sarà malata, e il malato sarà sempre maschio. Mentre la madre, a sua insaputa, può essere una portatrice sana della malattia che è possibile trasmetta (con una probabilità del 50 per cento) ad un figlio maschio.

soltanto in una femmina, nella quale la presenza dell’ anomalia emofiliaca su uno soltanto dei cromosomi X non determina problemi patologici, perché l’altro cromosoma X, di provenienza dall’altro genitore è sufficiente per sopperire alle necessità di sostanze necessarie alla coagulazione del sangue. Nel maschio invece il cromosoma X è sempre uno soltanto ed è sempre di provenienza materna. L’”omologo” cromosoma Y (sempre e soltanto di provenienza paterna) è sostanzialmente “vuoto” cioè non porta geni, incluso un (provvidenziale) gene omologo sano che codifichi la coagulazione del sangue. Se l’unico gene presente è incapace di produrre gli enzimi necessari, (mancando un “omologo sano” dominante) la persona sarà malata, e il malato sarà sempre maschio. Mentre la madre, a sua insaputa, può essere una portatrice sana della malattia che è possibile trasmetta (con una probabilità del 50 per cento) ad un figlio maschio.

Oggi, alla luce di due secoli di ricerca scientifica, è semplice capire questi concetti, prevedere la patologia, (e porvi rimedio con terapie appropriate), ma è veramente stupefacente e ammirevole che i nostri Maestri, quasi due millenni fa, senza i nostri strumenti conoscitivi, fossero arrivati alle stesse conclusioni cui noi oggi possiamo giungere senza fatica.

(Nell’immagine uno schema da Daniel Eisenberg, Hemophilia and Circumcision; Jewish Medical Ethics and Halacha Vol VIII – N°2 oct 2016 pagg 30-39)

Roberto Jona, agronomo

(10 gennaio 2019)