Le prediche nel Ghetto

ai tempi della peste

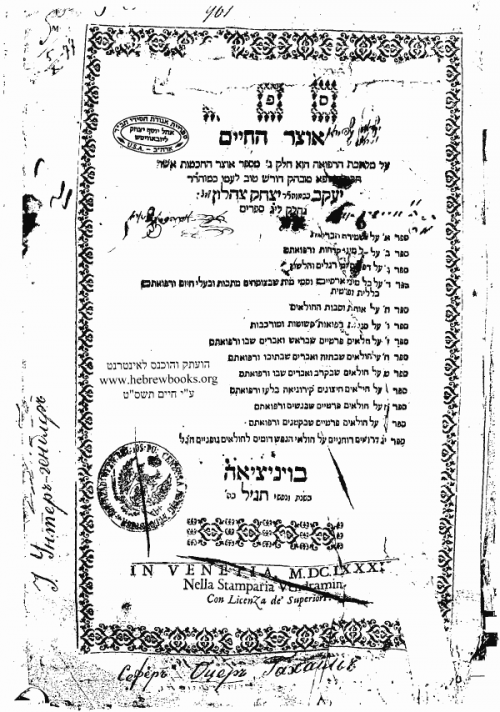

Calma. Non si tratta delle infauste “prediche coatte” alle quali gli ebrei romani che vivevano nel ghetto erano sottoposti dalla Chiesa. No, si tratta invece delle prediche rabbiniche (derashot) che a causa della peste non si potevano tenere nelle sinagoghe, tutte chiuse. E allora come fare? Come si poteva declamare la derashà settimanale? Ce lo descrive il rabbino e medico di Roma Jacob Zahalon (Roma 1630-Ferrara 1693) nella sua opera medica, scritta in ebraico, Otzar haChayim (Tesoro della vita), pubblicata a Venezia nel 1683. Notevole l’uso di molti termini italiani traslitterati in lettere ebraiche, di natura medica o attinenti alla vita quotidiana, facili da identificare perché scritti in carattere quadrato, grande e in grassetto, che ben risalta sul resto, in piccolo carattere corsivo. Fra i tanti argomenti affrontati in quest’opera, rabbi Zahalon dà una dettagliata descrizione di come si svolgeva la cura dei malati nel ghetto di Roma durante la peste del 1656, che si portò via 800 ebrei su circa 4000. Egli stesso era in prima linea, in doppia veste di medico e di rabbino, e quando arriva a descrivere la vita religiosa in quei giorni così racconta:

Calma. Non si tratta delle infauste “prediche coatte” alle quali gli ebrei romani che vivevano nel ghetto erano sottoposti dalla Chiesa. No, si tratta invece delle prediche rabbiniche (derashot) che a causa della peste non si potevano tenere nelle sinagoghe, tutte chiuse. E allora come fare? Come si poteva declamare la derashà settimanale? Ce lo descrive il rabbino e medico di Roma Jacob Zahalon (Roma 1630-Ferrara 1693) nella sua opera medica, scritta in ebraico, Otzar haChayim (Tesoro della vita), pubblicata a Venezia nel 1683. Notevole l’uso di molti termini italiani traslitterati in lettere ebraiche, di natura medica o attinenti alla vita quotidiana, facili da identificare perché scritti in carattere quadrato, grande e in grassetto, che ben risalta sul resto, in piccolo carattere corsivo. Fra i tanti argomenti affrontati in quest’opera, rabbi Zahalon dà una dettagliata descrizione di come si svolgeva la cura dei malati nel ghetto di Roma durante la peste del 1656, che si portò via 800 ebrei su circa 4000. Egli stesso era in prima linea, in doppia veste di medico e di rabbino, e quando arriva a descrivere la vita religiosa in quei giorni così racconta:

“E poiché la gente non poteva andare nelle Sinagoghe, pertanto nel sabato parashà Toledot, 2 di kislev 5417 dalla creazione, io Yaaqov Zahalon feci una derashà nella via dei Catalani in un angolo della strada nella casa di David Gattegni, che il Signore lo protegga, dalla finestra di casa sua e la comunità stava in piedi nella strada per sentire la derashà. Un’altra volta feci la derashà nella via Toscani e mi fermai a predicare dalla finestra della casa di Yehudà Gattegni e la gente stava sotto per strada ad ascoltare la predica, e così in altre strade i rabbini predicavano parole di Torà dalla finestra di casa loro perché non era permesso andare tutto il giorno per strada tranne che ai medici, ma in un’ora stabilita tutti avevano il permesso di fare le loro necessità per il loro cibo. Tuttavia di notte nessuno usciva di casa; e c’era chi girava per la città e se trovavano qualcuno lo mettevano in reclusione fissa dentro al ghetto” (traduzione di rav Riccardo Di Segni: nel suo intervento è riportata la traduzione integrale delle diverse pagine dedicate all’epidemia della peste da cui questo frammento è tratto).

Anche in queste settimane le sinagoghe sono chiuse a causa della pandemia del coronavirus. Per le lezioni e le derashot i rabbini di oggi, come quelli d’allora, possono parlare dalle “finestre” virtuali e digitali di un computer, e raggiungere decine e centinaia di persone. Le preghiere in solitudine, però, nella liturgia ebraica comportano notoriamente un grave handicap. In questi giorni abbiamo sperimentato con successo la modalità di preghiera con minyan virtuale, tramite Zoom. Tante finestrelle in cui si vedono e si parlano quanti sono collegati. Un chazan intona la tefillà, ovviamente senza poter dire il Kaddish e le altre parti che richiedono dieci persone fisicamente presenti insieme. Benché ognuno a casa propria, senza assembrarsi nel rispetto delle normative, ci si sente sì isolati ma non più soli.

Rav Gianfranco Di Segni, Collegio rabbinico italiano

(23 marzo 2020)