Dante e l’ebraismo,

rapporto sempre vivo

Cosa hanno visto gli ebrei suoi contemporanei in Dante Alighieri? Come hanno affrontato ed elaborato il suo lascito le generazioni successive? Su quali temi si è concentrata l’attenzione in questi sette secoli di studio e interpretazione dell’opera dantesca?

Interrogativi affascinanti e che sono al centro di un ampio dossier di prossima pubblicazione su Pagine Ebraiche. Anticipiamo oggi un intervento su questo argomento di Asher Salah, professore presso la Bezalel Academy of Arts e l’Università ebraica di Gerusalemme.

Dell’opera di Dante sono state date tante interpretazioni quante ne sono stati i lettori, ma forse vale la pena tentare l’esercizio inverso e leggere la letteratura degli ebrei a partire dall’ombra che Dante proietta su di essa da oltre sette secoli. Gli ebrei in Italia, non meno che i loro vicini cristiani, si sono trovati infatti fin dall’inizio a doversi cimentare con quella che il critico letterario americano Harold Bloom ha chiamato “the anxiety of influence” rispetto a un modello, come quello dantesco, immediatamente innalzato allo statuto di fondatore dell’identità linguistica e culturale, prima ancora che politica e nazionale, dell’Italia. E certamente al complesso rapporto degli ebrei italiani con la figura e con il legato letterario di Dante si possono applicare le parole di Bloom quando scrive nella Mappa della dislettura, sempre a proposito di questa “angoscia dell’influenza”, che si manifesta “con travisamenti poetici”, con “degli strumenti di creazione simili ai meccanismi di difesa impiegati dalla psiche contro la coazione a ripetere”, con i suoi “movimenti verso un antidoto personalizzato al sublime, in reazione al sublime del precursore”.

Nel confrontarsi con l’ingombrante presenza di Dante gli ebrei italiani che si sono applicati alla scrittura sulla sua scia hanno fatto ricorso essenzialmente a due opposte strategie. La prima, rappresentativa dell’inizio dell’età moderna, è caratterizzata da un complesso che chiamerei di emulazione competitiva. Questa si scorge principalmente nelle numerose descrizioni di viaggi nei regni dell’oltretomba composte da ebrei italiani tra il quattordicesimo e il diciottesimo secolo. Dante non fu certo il primo a dare forma letteraria all’esperienza di un viaggio ultramondano. Tra i precursori danteschi già Alessandro D’Ancona nel 1874 menzionava i vari “descensus Averno” presenti tanto nella letteratura classica greco-romana che nelle visioni cristiane dell’al di là, da quelle dell’abate irlandese Brandano a Fra Bonvesin de la Riva. Tuttavia, ben prima di Dante, la letteratura rabbinica è stata ricca di rapimenti estatici nei luoghi in cui risiedono le anime dei defunti, fin dai viaggi di Rabbi Yehoshua Ben Levi, amorà del terzo secolo E.V., conservati nella Massekhet Gan Eden Ve-Gehinnom (trattato del Paradiso e dell’Inferno).

Cionondimeno, il successo e l’originalità del poema dantesco ha per sempre cambiato la percezione dell’al di là per tutti coloro che, indipendentemente dalla loro fede e tradizione culturale, hanno voluto varcare, sui suoi passi e con la loro immaginazione, i limiti del mondo dei vivi. Per gli ebrei la via è stata tracciata da un contemporaneo di Dante, Immanuel Romano che dedicò la sua ventiquattresima Mahberet a una visita dell’Inferno e del Paradiso che egli dice aver effettuato in sogno sotto la guida di un misterioso personaggio di nome Daniel. Le similitudini col poema dantesco sono numerose tanto che alcuni punti sembrano parafrasare in ebraico dei versi della Divina Commedia. Queste non bastano però a eclissare le sostanziali differenze, dall’eliminazione del purgatorio alla scelta della prosa rimata invece delle terzine in versi, quasi che Immanuel fosse mosso dal desiderio di mostrare che la lingua ebraica non fosse da meno di quella italiana nel suo potenziale espressivo e che fosse possibile creare un’opera analoga a quella di Dante una volta epurata dal suo significato cristiano.

Cionondimeno, il successo e l’originalità del poema dantesco ha per sempre cambiato la percezione dell’al di là per tutti coloro che, indipendentemente dalla loro fede e tradizione culturale, hanno voluto varcare, sui suoi passi e con la loro immaginazione, i limiti del mondo dei vivi. Per gli ebrei la via è stata tracciata da un contemporaneo di Dante, Immanuel Romano che dedicò la sua ventiquattresima Mahberet a una visita dell’Inferno e del Paradiso che egli dice aver effettuato in sogno sotto la guida di un misterioso personaggio di nome Daniel. Le similitudini col poema dantesco sono numerose tanto che alcuni punti sembrano parafrasare in ebraico dei versi della Divina Commedia. Queste non bastano però a eclissare le sostanziali differenze, dall’eliminazione del purgatorio alla scelta della prosa rimata invece delle terzine in versi, quasi che Immanuel fosse mosso dal desiderio di mostrare che la lingua ebraica non fosse da meno di quella italiana nel suo potenziale espressivo e che fosse possibile creare un’opera analoga a quella di Dante una volta epurata dal suo significato cristiano.

Non spetta a noi giudicare quanto Immanuel sia riuscito nel suo intento, resta il fatto che l’idea di viaggio nell’al di là ebbe numerosi emulatori, da Mosè da Rieti col suo Mikdash Meat (1415) sino a Mosè Zacuto col suo Tofteh Arukh stampato postumo a Venezia nel 1715, a cui il ferrarese Yaaqov Olmo aggiunse anche un seguito nel paradiso col Eden Arukh (1742). L’influenza del modello dantesco in queste opere appare solo in filigrana, occultata dal tentativo di fornire alle lettere ebraiche un equivalente alternativo della Divina Commedia, quasi a scongiurare la sua scomoda influenza attraverso il ricorso alla qabbalah e all’erudizione rabbinica.

Nel vastissimo corpus testuale prodotto dagli ebrei italiani nell’arco di quasi cinquecento anni, le citazioni dirette tratte da Dante sono assai sporadiche. Non ne ho trovate più di una dozzina, quasi tutte in opere redatte in italiano per un pubblico non necessariamente ebraico, come negli scritti del rabbino seicentesco Simcha Luzzatto e della poetessa Sara Copio Sullam, ambedue di Venezia. Solo in tre opere in ebraico del Cinquecento appare menzionato il nome di Dante: negli scritti di Elia da Genazzano, di Elia da Nola e di Azariah de Rossi. Non sorprende quindi che, nonostante non sussistano dubbi che gli ebrei italiani fossero avidi lettori di Dante tanto quanto i loro contemporanei cristiani – come risulta dagli inventari delle loro biblioteche-, al momento di scrivere in ebraico essi ponevano gran cura nell’evitare di riconoscere alcun debito esplicito con quelle che Da Rieti chiama con termine ambiguo “le fantasie di un libro presso i cristiani”, riferendosi cosi alla Divina Commedia, a cui desidera opporre la propria ispirazione autenticamente ebraica.

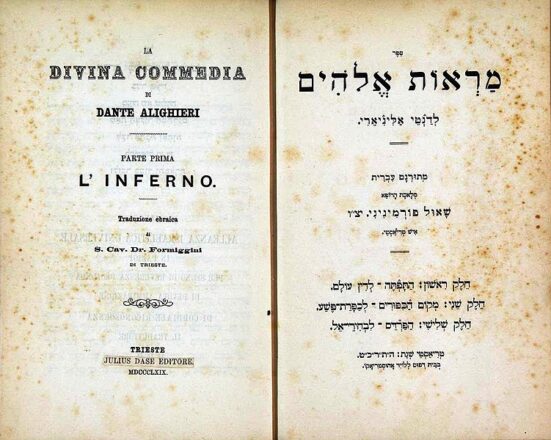

La seconda strategia di confronto con “l’angoscia dell’influenza” viene innescata dal processo di emancipazione degli ebrei in Italia nell’Ottocento in cui Dante viene trasfigurato in profeta dell’emancipazione ebraica e in un’icona degli ideali risorgimentali. In questo periodo numerosissimi furono in Italia gli intellettuali ebrei, inclusi i più critici come Samuel David Luzzatto e Lelio della Torre che insistevano sull’incompatibilità dell’ispirazione cristiana del poema dantesco con lo spirito dell’ebraismo, che diedero saggi di traduzione di brani della Divina Commedia in ebraico, tra cui quella integrale dal titolo Sefer Marot Elokim delle tre cantiche del medico triestino Saul Formiggini nel 1869, seguite da altrettante versioni in italiano delle opere ebraiche in cui si poteva trovare un riferimento a Dante. Retroattivamente Mosè da Rieti e Mosè Zacuto verranno insigniti del titolo di “Dante ebreo”, e si sosterrà a spada tratta, non senza forzature e anacronismi, l’atteggiamento ecumenico, anticlericale e filosemita di Dante provato tra l’altro, oltre che dalla sua amicizia con Immanuel Romano, anche dalla sua conoscenza dell’ebraico, lingua con cui si spiegherebbero alcuni versi dal significato misterioso della Divina Commedia come “Pape Satan Aleppe” (Inf. VII), da Venturi interpretato come “Qui Satana è imperatore” o “Rafel mai amech zabi almi” (Inf. XXXI, 67) da Flaminio Servi letto come “lascia o Dio perché annientare la mia potenza nel mio mondo?”

La seconda strategia di confronto con “l’angoscia dell’influenza” viene innescata dal processo di emancipazione degli ebrei in Italia nell’Ottocento in cui Dante viene trasfigurato in profeta dell’emancipazione ebraica e in un’icona degli ideali risorgimentali. In questo periodo numerosissimi furono in Italia gli intellettuali ebrei, inclusi i più critici come Samuel David Luzzatto e Lelio della Torre che insistevano sull’incompatibilità dell’ispirazione cristiana del poema dantesco con lo spirito dell’ebraismo, che diedero saggi di traduzione di brani della Divina Commedia in ebraico, tra cui quella integrale dal titolo Sefer Marot Elokim delle tre cantiche del medico triestino Saul Formiggini nel 1869, seguite da altrettante versioni in italiano delle opere ebraiche in cui si poteva trovare un riferimento a Dante. Retroattivamente Mosè da Rieti e Mosè Zacuto verranno insigniti del titolo di “Dante ebreo”, e si sosterrà a spada tratta, non senza forzature e anacronismi, l’atteggiamento ecumenico, anticlericale e filosemita di Dante provato tra l’altro, oltre che dalla sua amicizia con Immanuel Romano, anche dalla sua conoscenza dell’ebraico, lingua con cui si spiegherebbero alcuni versi dal significato misterioso della Divina Commedia come “Pape Satan Aleppe” (Inf. VII), da Venturi interpretato come “Qui Satana è imperatore” o “Rafel mai amech zabi almi” (Inf. XXXI, 67) da Flaminio Servi letto come “lascia o Dio perché annientare la mia potenza nel mio mondo?”

Il desiderio di nobilitare gli ebrei e l’ebraismo attraverso il ricorso al nume tutelare di Dante è in questo periodo volto principalmente a dimostrare l’esistenza di una felice simbiosi tra ebrei e cristiani in Italia fin dal Trecento, e che il grande studioso del rapporto tra Dante e Immanuel, Umberto Cassuto, chiamava la loro “armonia concorde e mirabilmente operosa”. Dante è comparato niente meno che a Mosè dal rabbino di Livorno, Elia Benamozegh (1823-1900), in una predica pubblica tenuta nel 1847. Rivolgendosi agli ebrei della sua città esclama: “Chi di voi nelle umane e divine glorie ai portentosi nomi di Mosè e di Dante non inchina reverente la testa?”.

Alle soglie del Novecento, la questione dei legami ebraici di Dante cessa però di essere investita di una particolare funzione catartica e emancipatrice. Probabilmente ormai, la maggior parte delle giovani generazioni di ebrei non sentiva più alcuna tensione nel proprio statuto di italiani e di ebrei; forse perché aveva optato per Dante a scapito di Mosè, come lamentava il rabbino livornese Leone Raccah nel suo libro di letture edificanti dal titolo evocativo di Il Plutarco israelita (1894).

Per coloro che cercavano di mantenere vivo il proprio legame con la tradizione ebraica, la visione consolante di un felice matrimonio tra giudaismo e cristianesimo nella tollerante Italia non poteva più bastare. Con la nascita del sionismo, emerge una nuova forma di laceramento interiore, quella espressa nel Vento di Sion (1928) in cui Angiolo Orvieto, dilaniato tra il richiamo di Sion alla sua anima e il suo amore per la città di Dante, presenta con nostalgico rimpianto la possibile conciliazione della sua identità di ebreo con quella di fiorentino come una pia illusione.

Da ora in poi, la questione di Dante e del giudaismo sarà sempre più messa in disparte da dibattiti di maggiore urgenza. Pur senza mai sminuire la statura di Dante, per molti ebrei che lottavano per trovare il loro posto nella nuova configurazione ideologica venutasi a formare dopo la Prima guerra mondiale, la figura del poeta era diventata in qualche modo un’eredità di un bel tempo che fu. Nel suo romanzo Il gioco dei regni (1993), Clara Sereni ricorda un esercizio di dialettica familiare del 1921 di suo padre Mimmo (Vittorio Sereni, futuro leader del Partito Comunista Italiano) in cui si riferiva beffardamente a Dante come a uno “scrittore minore” del Trecento, “di cui ci restano alcune opere abbastanza buone, come la Divina Commedia, romanzo di avventure”. In questa parodia, Dante non è altro che un oggetto di erudizione, per quanto venerabile, e un’incarnazione della cultura borghese, dalla quale Vittorio Sereni, da comunista, e suo fratello Enzo, da sionista, cercano di distaccarsi. Nel famoso capitolo di Se questo è un uomo, di questa cultura umanistica a Primo Levi non rimangono che delle reminiscenze scolastiche del canto di Ulisse. È interessante notare che, negli anni precedenti la creazione dello Stato di Israele, il poeta Saul Tchernichowsky scrivesse nel 1925 un saggio su Immanuel Romano dove lo rivendicava come suo antenato poetico precisamente in quanto non solo un seguace di Dante ma per il suo valore poetico innovativo intrinseco. Da quel momento in poi per gli ebrei sarà in Israele e non più in Italia dove le discussioni su Dante saranno le più accese, legate all’identità secolare o religiosa della nuova letteratura in ivrit e alla possibilità o meno di dar forma letteraria all’indescrivibile della Shoah.

Asher Salah, Bezalel Academy of Arts di Gerusalemme

(Nell’immagine in alto il frontespizio dell’opera di Immanuel Romano, contemporaneo di Dante; in basso la traduzione della Divina Commedia operata nell’Ottocento da Saul Formiggini)

(9 aprile 2021)