Dal Mar Rosso all’Odessa di Babel:

ebraismo e identità

nei dipinti di Silvana Weiller

“Un gioco serissimo, anzi profondo”. Potrebbe cominciare da queste parole di Diego Valeri la riflessione sui racconti dipinti di Silvana Weiller. La serie dei cartoni e dei disegni prodotti dell’artista a partire dall’immediato dopoguerra sino a circa i primi anni sessanta, sono conosciuti da pochi e in parte purtroppo andati perduti. Eppure rappresentano, grazie al carattere della narrazione fiabesca, uno spaccato straordinario della sua creatività, nella quale il racconto biblico, attraverso un lessico incantatorio, si colora di magico. Ma andiamo con ordine e avviciniamoci con trepidazione a questa sontuosa parata di personaggi, interpreti di storie antiche, di quelle che si tramandano di generazione in generazione.

Quest’anno Silvana Weiller Romanin Jacur ha raggiunto il secolo di vita; un traguardo importante se non addirittura eccezionale, come d’altra parte eccezionale è stata la sua presenza sulla scena artistica patavina. Nel 1945, moglie di Leo Romanin Jacur, giunge a Padova dalla Svizzera. È una giovane sposa carica di speranze e soprattutto di voglia di ricominciare, fosse solo per quel figlio che porta in grembo. Vuole lasciarsi alle spalle il passato: di fronte a sé ha una strada tutta nuova da percorrere, disseminata di incertezze ma anche di aspettative. Una svolta fondamentale quindi, che prende l’avvio da una città diversa da quella che l’aveva vista ragazza spensierata e felice (nata a Venezia, è vissuta a Milano sino al 1943) e da una posizione sociale differente. Ora deve accantonare traumi e paure (che pur tuttavia torneranno sempre ad aggrovigliarle l’animo) e fare affidamento sulla famiglia per trovare un solido equilibrio fatto di valori, d’identità e di tradizioni, da trasmettere ai figli. Fondamentale diviene la partecipazione alla vita comunitaria che lentamente e faticosamente ricomincia la sua attività. Gli ebrei ritornano pian piano, alcuni con poche cose, altri con niente, qualcuno recupera i propri averi, altri hanno perso tutto. Ugualmente confusi, scossi, annichiliti ma anche animati da una gran voglia di ricominciare. L’Italia non è più la stessa, il mondo non è più lo stesso, ma la vita deve andare avanti. L’emergenza dei primi momenti lascia il passo alla ricostruzione. Vitale è il desiderio, la necessità di ritrovarsi, sentirsi vivi nonostante tutto; in una parola dimostrare di esserci ancora. Non solo le funzioni religiose e la riapertura dell’asilo per i più piccoli rappresentano una priorità ma anche il ritrovarsi per le festività ebraiche è l’occasione per riunirsi, far festa tutti insieme e insieme ricucire l’esistenza.

Risalgono proprio a questi momenti conviviali i rotoli lunghissimi (alcuni arrivano a quattro metri) che Silvana Weiller disegna per abbellire le poco accoglienti sale della Comunità di Padova (i lavori di restauro verranno effettuati tra il 1961-1962). Sono disegni nati per divertire raccontando, che danno un’impressione di levità e scioltezza, di gioco: di gioco serissimo che allieta. Lei che sa guardare in profondità per entrare nel cuore dell’immagine, giù in fondo sino al nocciolo vivo, racconta. Racconta per i suoi figli e quelli altrui ma anche per gli adulti che restano incantati. Sono i temi noti della tradizione, le festività ebraiche, la storia di Giona, della regina di Saba e di Ester. Lungo metri e metri di carta da scenario si rincorrono storie fantastiche: vecchi ebrei barbuti, bellissime regine dai grandi, languidi occhi, animali e piante esotiche. Il tratto è quello degli anni giovanili, fattosi più maturo e consapevole, animato da un’ancor più straordinaria forza segnica e drammatica. Ma a far da padrone ora è la potenza del colore: squillante, vivo, acceso, steso con grandi pennellate dense di luce, in accostamenti audaci di rossi e di verdi, di viola e di blu. La nave che trasporta Giona, addormentato e ignaro, sembra possa venir risucchiata da un momento all’altro da un mare ribollente e spumeggiante al quale si contrappone un cielo denso di piombo. Una vela gialla, grande e fragile, si avviluppa e si stende in balia delle raffiche del vento. In un altro cartone il Mar Rosso inghiotte tra flutti minacciosi cavalli e cavalieri e le mille sinfonie di bleu delle acque si contrappongono alle tonalità di rosso e ocra delle bestie impazzite di terrore. Nei racconti di Purim la narrazione si snoda veloce, acquista una vivacità spesso concitata, i personaggi vengono ritratti con un sottile filo di ironia, sempre contenuta ed elegante, direi quasi affettuosa. Nelle storie della regina di Saba, Silvana, come una novella Sharazade, dipinge la magia orientale che si cela nel mondo favoloso quanto esotico della narrazione biblica. “Quando la raggiunse la fama della saggezza di Salomone e dello splendore della sua corte, la regina di Saba […] venne nella terra di Canaan per vedere di persona tutte quelle cose straordinarie e per mettere alla prova la saggezza di Salomone”.

Risalgono proprio a questi momenti conviviali i rotoli lunghissimi (alcuni arrivano a quattro metri) che Silvana Weiller disegna per abbellire le poco accoglienti sale della Comunità di Padova (i lavori di restauro verranno effettuati tra il 1961-1962). Sono disegni nati per divertire raccontando, che danno un’impressione di levità e scioltezza, di gioco: di gioco serissimo che allieta. Lei che sa guardare in profondità per entrare nel cuore dell’immagine, giù in fondo sino al nocciolo vivo, racconta. Racconta per i suoi figli e quelli altrui ma anche per gli adulti che restano incantati. Sono i temi noti della tradizione, le festività ebraiche, la storia di Giona, della regina di Saba e di Ester. Lungo metri e metri di carta da scenario si rincorrono storie fantastiche: vecchi ebrei barbuti, bellissime regine dai grandi, languidi occhi, animali e piante esotiche. Il tratto è quello degli anni giovanili, fattosi più maturo e consapevole, animato da un’ancor più straordinaria forza segnica e drammatica. Ma a far da padrone ora è la potenza del colore: squillante, vivo, acceso, steso con grandi pennellate dense di luce, in accostamenti audaci di rossi e di verdi, di viola e di blu. La nave che trasporta Giona, addormentato e ignaro, sembra possa venir risucchiata da un momento all’altro da un mare ribollente e spumeggiante al quale si contrappone un cielo denso di piombo. Una vela gialla, grande e fragile, si avviluppa e si stende in balia delle raffiche del vento. In un altro cartone il Mar Rosso inghiotte tra flutti minacciosi cavalli e cavalieri e le mille sinfonie di bleu delle acque si contrappongono alle tonalità di rosso e ocra delle bestie impazzite di terrore. Nei racconti di Purim la narrazione si snoda veloce, acquista una vivacità spesso concitata, i personaggi vengono ritratti con un sottile filo di ironia, sempre contenuta ed elegante, direi quasi affettuosa. Nelle storie della regina di Saba, Silvana, come una novella Sharazade, dipinge la magia orientale che si cela nel mondo favoloso quanto esotico della narrazione biblica. “Quando la raggiunse la fama della saggezza di Salomone e dello splendore della sua corte, la regina di Saba […] venne nella terra di Canaan per vedere di persona tutte quelle cose straordinarie e per mettere alla prova la saggezza di Salomone”.

Una giungla incantata fa da cornice agli animali che accorrono incuriositi presso il re Salomone e la regina. Un cielo di cobalto fa da sfondo a una gamma cromatica squillante mentre le figure dei due sovrani si stagliano alte e sottili, eleganti ed alteri, compresi nella loro edotta discussione.

Nelle storie del Baal Shem Tov il cambio di registro è netto. Il mondo è ora quello dell’Europa orientale (della Podolia, Galizia, Volinia, Ucraina) culla di quell’importante nucleo ebraico che a partire dalla prima metà del diciottesimo secolo vedrà la nascita del chassidismo. Israel ben Eliezer detto Baal Shem Tov, nacque in un piccolo villaggio ucraino intorno al 1700 e morirà a Medzhybizh, nell’Ucraina occidentale, a quel tempo parte della Corona del Regno di Polonia. Il racconto di Silvana si posa fra gli ebrei dei villaggi polacchi e piccolo-russi: proprio lì dove il chassidismo ha purificato ed elevato il mito facendo in modo che mistica e saga confluissero. La mistica diventa patrimonio del popolo e allo stesso tempo essa accoglie in sé tutto il fuoco narrativo della saga. Silvana Weiller, lungi da pretese di studiosa, si affida ancora una volta al mezzo che più le si confà: si accosta con umiltà ad un messaggio spirituale dalle altissime valenze e se ne fa semplice interprete. Anche in questi disegni (sono sempre grandi rotoli di carta da scenario e la tecnica è sempre la tempera) la matrice espressionista (quello di August Macke soprattutto) risulta evidente nell’impianto descrittivo; vuoi per la foga dialogica dei personaggi che per i cromatismi squillanti. Ma una analisi più attenta rivela l’influenza di un altro grande maestro, lo stesso che sarà ben presente negli anni della maturità figurativa dell’autrice. Diego Valeri dirà: “Il favoloso di Chagall in lei diventa, visibilmente, più affabile, più affettuoso, più umano; si spoglia di quella specie di furore inventivo e coloristico che sembra discendere da una ancor fresca barbarie, secondo un’antichissima perduta civiltà: s’italianizza e forse anche un poco si venetizza, in accordi e accenti di mezza luce pastosa e di colma gentilissima malinconia”.

Nelle storie del Baal Shem Tov il cambio di registro è netto. Il mondo è ora quello dell’Europa orientale (della Podolia, Galizia, Volinia, Ucraina) culla di quell’importante nucleo ebraico che a partire dalla prima metà del diciottesimo secolo vedrà la nascita del chassidismo. Israel ben Eliezer detto Baal Shem Tov, nacque in un piccolo villaggio ucraino intorno al 1700 e morirà a Medzhybizh, nell’Ucraina occidentale, a quel tempo parte della Corona del Regno di Polonia. Il racconto di Silvana si posa fra gli ebrei dei villaggi polacchi e piccolo-russi: proprio lì dove il chassidismo ha purificato ed elevato il mito facendo in modo che mistica e saga confluissero. La mistica diventa patrimonio del popolo e allo stesso tempo essa accoglie in sé tutto il fuoco narrativo della saga. Silvana Weiller, lungi da pretese di studiosa, si affida ancora una volta al mezzo che più le si confà: si accosta con umiltà ad un messaggio spirituale dalle altissime valenze e se ne fa semplice interprete. Anche in questi disegni (sono sempre grandi rotoli di carta da scenario e la tecnica è sempre la tempera) la matrice espressionista (quello di August Macke soprattutto) risulta evidente nell’impianto descrittivo; vuoi per la foga dialogica dei personaggi che per i cromatismi squillanti. Ma una analisi più attenta rivela l’influenza di un altro grande maestro, lo stesso che sarà ben presente negli anni della maturità figurativa dell’autrice. Diego Valeri dirà: “Il favoloso di Chagall in lei diventa, visibilmente, più affabile, più affettuoso, più umano; si spoglia di quella specie di furore inventivo e coloristico che sembra discendere da una ancor fresca barbarie, secondo un’antichissima perduta civiltà: s’italianizza e forse anche un poco si venetizza, in accordi e accenti di mezza luce pastosa e di colma gentilissima malinconia”.

Ma nelle Storie del Baal Shem di Silvana Weiller è un altro lo Chagall che si riconosce: è quello dello shtetl, delle icone e dei lubki: in una parola lo Chagall russo. Il medesimo uso di ampie campiture di tinte luminose accomuna i due artisti; il rosso cinabro, il verde smeraldo, il blu abbagliante del lapislazzuli ma anche tutte le sfumature di rosa, lilla, ocra e verde oliva. In entrambi la natura è partecipe alla narrazione: la carrozza del Baal Shem vola nella notte fra alberi che si chinano nell’oscurità mentre le foglie mormorano al suo passaggio e la luna osserva muta. Nello shtetl, fra lo scintillio di cromatismi e forme, è un continuo brulichio di gente e animali. Nessuna casa è allineata, né fra di loro e nemmeno al terreno. Tutte sbilenche, inclinate, precarie. La gente si ritrova attorno al pozzo, si sente il mormorio di chiacchiere, c’è chi ascolta, chi passa preso da altre faccende. Gli animali popolano la vivacità della rappresentazione, anch’essi protagonisti del quotidiano: mucche, cavalli, asini, caprette, pecore. Silvana elabora e trasforma il magico di Chagall e lo coniuga secondo un proprio sentire: ma l’arte di entrambi affonda saldamente le radici nell’anima ebraica.

Accanto all’attività pittorica che con il passare degli anni diventerà sempre più preponderante, Silvana Weiller sviluppa anche una notevole produzione letteraria. Risalgono al 1960 Questa è la mia vita e altri racconti e al 1971 Le Storie della Bibbia, scritti e illustrati dall’autrice stessa (entrambi i libri sono stati rieditati nel 2021 da Ronzani Editore). Precedentemente, nel 1958, aveva curato le illustrazioni per i libri Re David, Re Salomone, Bar Cochevà e Rabbi Aqiva di Shlomo Skulski.

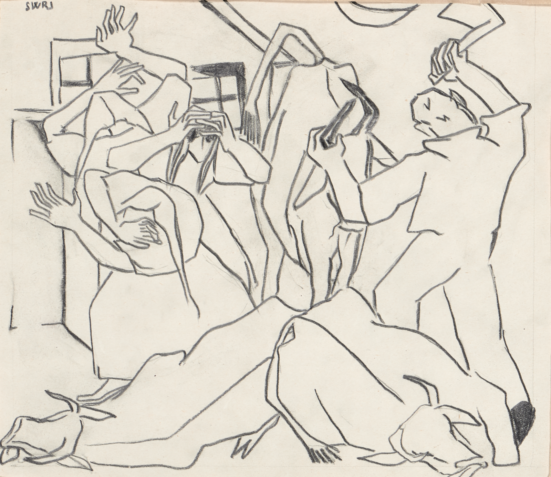

Una produzione di grandissimo interesse, dove è ben chiara un’evoluzione rapida e intensa, è rappresentata da un corpus di una trentina di disegni di medie dimensioni (18×22 cm. circa), tutti eseguiti a matita grassa su carta (tranne uno a tempera) che dovrebbero risalire alla fine degli anni cinquanta. Sono illustrazioni tratte dai Racconti del Baal Shem, da L’angelo sigillato di Nicola Ljeskov, e infine dai Racconti di Odessa di Isaak Babel’. Questa volta non è il colore a sostenere l’impianto figurativo ma la resa, se possibile, è ancora più pregnante. È l’espressività nervosa del tratto, vicino a quello di Egon Schiele, che rende l’intensità di questi disegni prodigiosa. Il segno è fluido, sciolto: mai una sbavatura, un’incertezza, una correzione. Definisce e caratterizza, scalfisce. Volti, espressioni, ambienti. I disegni per i Racconti di Odessa sono unici come unico è il testo ai quali si ispirano. L’Odessa di Babel’ era una terra di confine, un porto in cui si mescolavano idiomi, abitudini, culture: e all’interno di questo mondo eterogeneo la Moldavanka rappresentava il microcosmo ebraico. Silvana fa dei piccoli capolavori: la libertà del segno, l’immediatezza dell’espressione formale, quel fare rapidissimo riescono a caratterizzare un’umanità un po’ bassa, imperfetta. Fatta di vizi e debolezze. Scure taverne sovrappopolate da ubriaconi, lestofanti che ordiscono complotti e vendette, popolane bercianti e litigiose, bambini coperti di stracci che giocano nel fango. Con gesto sicuro reso ancora più incisivo dall’uso del bianco e nero, dove la linea fluttua, ondeggia e riesce sempre ad evocare un frenetico movimento di forme, ritrae l’essenza di un mondo violento, arrogante, che vive di soprusi e nefandezze; Benja Grid, Korv, Toro, Cinquerubli, Eichbaum incarnano l’Odessa degli anni Venti e Trenta, divisa da lotte di quartiere, scossa da persecuzioni, dilaniata da differenze insormontabili. Sono disegni improntati ad uno stile scarno, sicuro e dritto, il segno è nitido e preciso e la composizione scandita da un ritmo unitario. Raccontano di violenza ma anche di triste rassegnazione, di desiderio di rivalsa e vendetta. Eppure non c’è riprovazione o biasimo nel racconto di Silvana. Esattamente come fa Babel’ con le parole, anche lei racconta con i disegni la vita nella sua normalità: fatta di Bene e di Male, di Bello e di Brutto. Racconta l’orrore stupefacente della quotidianità facendola sembrare leggenda.

Una produzione di grandissimo interesse, dove è ben chiara un’evoluzione rapida e intensa, è rappresentata da un corpus di una trentina di disegni di medie dimensioni (18×22 cm. circa), tutti eseguiti a matita grassa su carta (tranne uno a tempera) che dovrebbero risalire alla fine degli anni cinquanta. Sono illustrazioni tratte dai Racconti del Baal Shem, da L’angelo sigillato di Nicola Ljeskov, e infine dai Racconti di Odessa di Isaak Babel’. Questa volta non è il colore a sostenere l’impianto figurativo ma la resa, se possibile, è ancora più pregnante. È l’espressività nervosa del tratto, vicino a quello di Egon Schiele, che rende l’intensità di questi disegni prodigiosa. Il segno è fluido, sciolto: mai una sbavatura, un’incertezza, una correzione. Definisce e caratterizza, scalfisce. Volti, espressioni, ambienti. I disegni per i Racconti di Odessa sono unici come unico è il testo ai quali si ispirano. L’Odessa di Babel’ era una terra di confine, un porto in cui si mescolavano idiomi, abitudini, culture: e all’interno di questo mondo eterogeneo la Moldavanka rappresentava il microcosmo ebraico. Silvana fa dei piccoli capolavori: la libertà del segno, l’immediatezza dell’espressione formale, quel fare rapidissimo riescono a caratterizzare un’umanità un po’ bassa, imperfetta. Fatta di vizi e debolezze. Scure taverne sovrappopolate da ubriaconi, lestofanti che ordiscono complotti e vendette, popolane bercianti e litigiose, bambini coperti di stracci che giocano nel fango. Con gesto sicuro reso ancora più incisivo dall’uso del bianco e nero, dove la linea fluttua, ondeggia e riesce sempre ad evocare un frenetico movimento di forme, ritrae l’essenza di un mondo violento, arrogante, che vive di soprusi e nefandezze; Benja Grid, Korv, Toro, Cinquerubli, Eichbaum incarnano l’Odessa degli anni Venti e Trenta, divisa da lotte di quartiere, scossa da persecuzioni, dilaniata da differenze insormontabili. Sono disegni improntati ad uno stile scarno, sicuro e dritto, il segno è nitido e preciso e la composizione scandita da un ritmo unitario. Raccontano di violenza ma anche di triste rassegnazione, di desiderio di rivalsa e vendetta. Eppure non c’è riprovazione o biasimo nel racconto di Silvana. Esattamente come fa Babel’ con le parole, anche lei racconta con i disegni la vita nella sua normalità: fatta di Bene e di Male, di Bello e di Brutto. Racconta l’orrore stupefacente della quotidianità facendola sembrare leggenda.

Marina Bakos

(Nelle immagini: alcuni disegni di Silvana Weiller ispirati alla festa ebraica di Pesach, ai racconti del Baal Shem Tov e all’Odessa narrata da Isaak Babel)

(7 giugno 2022)