Firenze capitale e il Congresso del 1867:

modernità e tradizione a confronto

Negli anni in cui Firenze fu capitale d’Italia convennero lungo le rive dell’Arno molti piemontesi. Il legame con Torino si fece saldo, il volto della città si trasformò mutuando i caratteri della prima capitale del Regno. Dal Piemonte ebraico si trasferirono o ebbero legami con Firenze intellettuali e uomini politici come Giacomo Dina e Isacco Artom. Non a caso nel 1867 la città fu scelta come sede per un’importante discussione sul futuro delle Comunità ebraiche nel Paese. Iniziativa che fu il punto di arrivo di una stagione d’intensi dibattiti che videro protagonista l’ebraismo italiano d’Ottocento. Non l’unico, “ma senza dubbio il primo Congresso d’interesse nazionale”. Espressione ultima “del profondo mutamento sociale” dell’epoca.

Negli anni in cui Firenze fu capitale d’Italia convennero lungo le rive dell’Arno molti piemontesi. Il legame con Torino si fece saldo, il volto della città si trasformò mutuando i caratteri della prima capitale del Regno. Dal Piemonte ebraico si trasferirono o ebbero legami con Firenze intellettuali e uomini politici come Giacomo Dina e Isacco Artom. Non a caso nel 1867 la città fu scelta come sede per un’importante discussione sul futuro delle Comunità ebraiche nel Paese. Iniziativa che fu il punto di arrivo di una stagione d’intensi dibattiti che videro protagonista l’ebraismo italiano d’Ottocento. Non l’unico, “ma senza dubbio il primo Congresso d’interesse nazionale”. Espressione ultima “del profondo mutamento sociale” dell’epoca.

Ruota attorno a questo tema un seminario in svolgimento all’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”, che prende le mosse dal libro I Rabbini piemontesi e il Congresso Israelitico di Firenze (1867). Tra modernità e tradizione, curato da Ida Zatelli e Chiara Pilocane, con la postfazione di Alberto Cavaglion. All’interno del volume, pubblicato da Salomone Belforte, gli atti di due convegni svoltisi all’Università di Firenze e alla Comunità ebraica di Torino. A promuoverli l’Archivio Ebraico Terracini nell’ambito di un progetto di valorizzazione delle sue carte sul tema. I saggi, dedicati alla condizione giuridica dell’ebraismo in età liberale e a figure rappresentative come Mortara e Cantoni e in parte basati sulla documentazione inedita dell’Archivio, sono di Alberto Cavaglion, Stefania Dazzetti, Liana E. Funaro, Alberto Legnaioli, Chiara Pilocane, Asher Salah e Ida Zatelli.

Il seminario fiorentino, coordinato dalla professoressa Zatelli, vede la partecipazione del presidente dell’Accademia Colombaria Sandro Rogari; di Enrico Fink, presidente della Comunità ebraica di Firenze; Dario Disegni, presidente della Comunità ebraica di Torino e del Meis; Bianca Gardella Tedeschi, presidente dell’Archivio Ebraico Terracini; Nicholas Brownlees in rappresentanza del Dipartimento Forlilpsi dell’Università di Firenze. Ad intervenire saranno poi Amedeo Spagnoletto, direttore del Meis; Chiara Pilocane, direttrice dell’Archivio Terracini; Alberto Legnaioli e Alberto Cavaglion dell’Università fiorentina.

Il seminario fiorentino, coordinato dalla professoressa Zatelli, vede la partecipazione del presidente dell’Accademia Colombaria Sandro Rogari; di Enrico Fink, presidente della Comunità ebraica di Firenze; Dario Disegni, presidente della Comunità ebraica di Torino e del Meis; Bianca Gardella Tedeschi, presidente dell’Archivio Ebraico Terracini; Nicholas Brownlees in rappresentanza del Dipartimento Forlilpsi dell’Università di Firenze. Ad intervenire saranno poi Amedeo Spagnoletto, direttore del Meis; Chiara Pilocane, direttrice dell’Archivio Terracini; Alberto Legnaioli e Alberto Cavaglion dell’Università fiorentina.

Pubblichiamo di seguito i testi della prefazione (Dario Disegni) e della postfazione (Alberto Cavaglion):

Rabbini, un dibattito serrato

Il volume che l’Archivio Ebraico Terracini dedica nella sua collana di Quaderni agli atti dei due importanti seminari, svoltisi rispettivamente a Firenze nell’aprile 2017 e a Torino nel dicembre dello stesso anno, rappresenta un contributo di grande originalità e rilevanza sul ruolo svolto dai Rabbini piemontesi nel Congresso Israelitico di Firenze del 1867. Il Congresso di Firenze, convocato nell’allora capitale dello Stato sabaudo all’indomani dell’emancipazione e del processo di unificazione nazionale, rappresenta la prima assise nazionale degli Ebrei italiani e un momento di sintesi delle discussioni avviate in precedenti incontri, tenutisi a Vercelli nel 1856, tra le Università Israelitiche piemontesi, e poi a Ferrara nel 1863, con la partecipazione delle Università entrate nello Stato nazionale, ma con l’assenza di alcune importanti rimaste ancora fuori dai confini nazionali, quali Venezia, Padova, Mantova, Roma e Trieste. Un incontro, quindi, di grande importanza, nel quale l’Ebraismo italiano decide di affrontare il proprio ruolo e la propria riorganizzazione nel nuovo contesto rappresentato dalla nascita dello Stato unitario, nel quale agli Ebrei è riconosciuta l’emancipazione concessa da Re Carlo Alberto nel 1848.

Accanto a queste fondamentali problematiche, anche un serrato dibattito tra i Rabbini sulla possibilità di una riforma del culto. L’Archivio Ebraico Terracini possiede un ricchissimo patrimonio documentario, all’interno del quale si trovano anche le carte relative al Congresso di Firenze e a quelli che l’hanno preceduto, con particolare riferimento al ruolo svolto in tali incontri dai Rabbini piemontesi. Patrimonio ora anche digitalizzato e consultabile sullo splendido sito web dell’Archivio, che consente di effettuare percorsi tematici e tra le fonti di straordinario interesse per gli studiosi e per tutti coloro che vogliano approfondire le loro conoscenze sulla storia e la cultura ebraica del Piemonte e non solo. Desidero pertanto esprimere il più sentito compiacimento della Comunità Ebraica di Torino, che ha il privilegio di ospitare e di mantenere una costante interlocuzione con l’Archivio Terracini, per il significativo lavoro svolto in questa occasione e spronare gli Organi Direttivi, i curatori e i collaboratori dell’Associazione a proseguire in un’attività culturale e scientifica che ha offerto e sta offrendo frutti preziosi e che molti altri ne potrà meritoriamente realizzare.

Dario Disegni, presidente Comunità ebraica di Torino

Impoliticità “parallela”

«Firenze non è più dei fiorentini, immaginati che sono arrivati più di 15 mila piemontesi».

In questo clima euforico, l’8 novembre 1865, Giacomo Dina descriveva al segretario di Cavour, Isacco Artom, la trasformazione in atto a Firenze divenuta capitale: «Il dialetto di Gianduja prevale nelle vie, nelle locande, nei teatri. Per poco che si vada di questo passo», scriveva il direttore dell’Opinione, «il fiasco tradizionale scomparirà dalle locande». Le orecchie dei fiorentini «sono lacerate dal chiel» e «vi hanno di quelli che si ostinano a non voler parlare che in piemontese» . Gli ebrei italiani, a partire dai due amici, piemontesi per eccellenza ancorché in diaspora toscana, Dina e Artom, con l’aggiunta decisiva di alcuni grandi vecchi del Risorgimento, in primo luogo un altro piemontese spiemontizzato, anzi toscanizzato, David Levi, non furono insensibili a quel clima di euforia e si misero in azione. Due anni dopo, mentre la trasformazione della città raggiungeva il suo apice, nell’aprile del 1867, rispondendo a un appello del presidente David Levi, converranno a Firenze le massime autorità dell’ebraismo italiano per stabilire quale strada imboccare nel confronto con lo Stato italiano appena riunificato. Mancava ancora all’appello Roma, la più antica e popolata comunità della Penisola, ma le speranze di tutti lasciavano capire che la strada della libertà si era aperta e indietro non si sarebbe ritornati. Non si sarebbe dovuto attendere molto per veder schiudere anche le porte del ghetto romano.

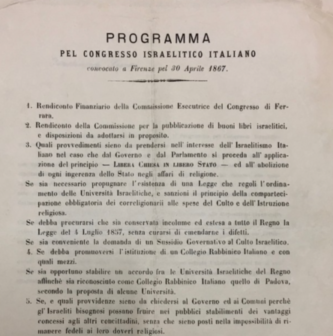

Questo libro raccoglie gli atti di due convegni che si sono succeduti a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro, ma sempre nel 2017, in occasione del centocinquantesimo anniversario di quello storico Congresso: qui si pubblicano gli atti di un primo convegno tenutosi ad aprile proprio a Firenze, e di un secondo, a dicembre, a Torino, in ricordo simbolico, sia pure a ritroso, di quel cammino verso la libertà degli ebrei spiemontizzati lungo le rive dell’Arno di cui scriveva Giacomo Dina. Un dato solo mi sembra risulti chiaro ora che il volume si presenta al giudizio del lettore. Ciò che mi sembra emerga è un dato interessante su cui si dovrà ritornare a riflettere. Ne faccio richiamo in modo sintetico e volutamente provocatorio. Nonostante l’altitudine della discussione di quelle giornate fiorentine di un secolo e mezzo fa, nonostante l’impegno dei singoli protagonisti e il loro autentico desiderio di rinnovamento, i risultati furono assai modesti. L’impressione generale che se ne ricava è quella di uno stallo, di una battuta d’arresto o meglio di una pressoché totale incomprensione del presente. Pensieri, si potrebbe dire con il Mazzini caro a David Levi, che faticarono a tramutarsi in azione. Colpisce l’assenza di un disegno politico e di una volontà capace di arrivare ad una decisione condivisa e, soprattutto, duratura. Pur nella consapevolezza dell’ora solenne e in presenza di oratori di così alto livello si percepisce la mancanza di giungere ad una conclusione di fronte alla richiesta chiara e direi ultimativa che veniva dalla politica religiosa del neonato Stato italiano e dalla linea fissata a Torino già ai tempi delle leggi Siccardi e poi confermata dalla volontà dei Governi di Cavour. E dire che il «Programma pel Congresso Israelitico italiano convocato a Firenze pel 30 aprile 1867», nella sua forma stampata e diffusa ovunque, anche nelle più piccole comunità, aveva parlato a tutti con chiarezza estrema. Al punto 3 di quel programma si legge testualmente a proposito delle domande cui si sarebbe dovuto trovare una risposta: «Quali provvedimenti sieno da prendersi nell’interesse dell’Israelitismo nel caso che dal Governo e dal Parlamento si proceda all’applicazione del principio – Libera Chiesa in Libero Stato – e alla abolizione di ogni ingerenza dello Stato negli affari di religione». Quello era il clima che si respirava a Firenze nel 1867: la strada del separatismo cavouriano era ancora lungi dall’essere interrotta, scuoteva le coscienze, imponeva una decisione nitida, un sì o un no. La presenza, non ai lavori del Convegno del 1867, ma il ruolo simbolico che assumeva Isacco Artom avrebbe dovuto avere una sua influenza. Lo Stato italiano la- sciava aperta ancora questa possibilità: quella di «non esercitare ingerenza negli affari di religione». Non penso che gli ebrei presenti al Convegno fiorentino del 1867 ritenessero dannosa questa eventualità, sono anzi convinto del contrario, ma la loro voce non si levò. Il documento che venne elaborato in conclusione dei lavori, il 5 maggio del 1867, a proposito del punto 3, prevede in proposito una deliberazione che ci sembra un capolavoro di vuote parole: «Il Congresso non trovando conveniente nelle condizioni attuali di provocare nuove disposizioni legislative sulla organizzazione delle Università Israelitiche passa all’ordine del giorno sugli Alinea 1° e 2° dell’art. 3 del Programma…». Semplicemente si passò oltre. Il Congresso non credendo conveniente la domanda formulata dal programma rinviò ogni decisione propositiva a tempi migliori. Tempi migliori di quelli non se ne vedranno molti, a dire il vero, e di rinvio in rinvio, di Congresso in Congresso, per arrivare a una nuova disposizione legislativa sulla organizzazione delle Università Israelitiche si dovrà arrivare a Mussolini e al 1931. Da quello che le fonti lasciano intravedere, lo confermano i relatori dei nostri convegni, quel punto 3 fu singolarmente eluso, come se non esistesse, come se non fosse, come di fatto era, il fondamento civile e politico della propria appartenenza a uno Stato liberale modernamente inteso. Anche la speranza di Marco Mortara, coltivata per una vita intera, di vedere riunito un Sinedrio rabbinico che fissasse il quadro generale dell’ebraismo italiano rimase nel mondo dei sogni. C’è da interrogarsi sul perché: inizia dal 1867 e si perpetua nei successivi Convegni convocati nei decenni a seguire, il destino di questa ostinazione impolitica, una strategia del continuo rinvio, del decidere di non decidere. Una singolare osmosi, non vi è dubbio, con il mondo e le scelte della società circostante. Compresero presto, nel giro di un decennio o poco più, gli intellettuali più preparati del tempo, ebrei e non ebrei, che il clima era in procinto di cambiare, che il separatismo cavouriano avrebbe avuto vita breve. In questo si può dire che la classe dirigente ebraica e i rabbini medesimi «si assimilarono» alla maggioranza degli italiani, laici e credenti, i quali, finita l’era cavouriana, tramontati i governi della destra storica manderanno in soffitta il principio della Libera Chiesa in Libero Stato. Ideale che rimase fisso nella memoria soltanto di studiosi come Francesco Ruffini. Un nobile principio, svuotato di ogni valenza politica concreta. Una impoliticità “parallela”, quella dunque che lega ebrei e italiani, di fronte al tema della libertà religiosa? Si direbbe proprio di sì. O meglio, se si vuole rimanere dentro coordinate storiografiche che oggi non godono più della fortuna di un tempo, si direbbe questo un paragrafo, il più trascurato dagli storici dell’ebraismo italiano, di quella che un tempo si sarebbe detta «nazionalizzazione parallela». Sul principio che lo Stato avesse diritto anzi facesse bene a «esercitare ingerenza negli affari di religione» maggioranza e minoranza si trovarono perfettamente concordi, ancorché ignari l’una dell’altra, ma se nel caso del mondo cattolico, anche protestante, vi fu discussione accesa, nell’ebraismo si aggirò l’ostacolo per non parlarne. Quei continui rinvii da un Convegno all’altro, ancora all’alba del Novecento, rappresentano un problema serio per chi studia la storia della libertà religiosa in Italia. Molti di quei lontani ritardi pesano ancora nel nostro presente. Nella politica del continuo rinvio gli ebrei italiani erano mossi da una limitata consapevolezza politica, i cui danni si vedranno sotto il regime di Mussolini. Li aveva mossi all’inizio la speranza che le cose in qualche modo si sarebbero aggiustate da sole. A forza di decidere di non decidere, altri decideranno per loro.

Alberto Cavaglion

(19 ottobre 2022)